Se scendiamo ancor più nello specifico, Trump conquista le periferie, le grandi distese agricole del centro degli Stati Uniti, i centri industriali in dismissione o in cui il lavoro – anche quando salvato dall’amministrazione Obama – appare precario, sottopagato, instabile ed il futuro incerto.

La Clinton tiene nelle città e in generale nei centri urbani, nella east e nella west coast.

Trump non vince necessariamente nelle aree “in crisi economica”: il voto verso di lui non è tanto collegato ai livelli di disoccupazione “attuale”, ma alla sensazione di poter perdere “in futuro” il proprio lavoro.

Di più, e nello specifico, Trump non guadagna consensi nelle fasce più povere, né in quelle più ricche. Per quanto paradossale i miliardari americani non si vedono tutelati dalle misure del suo piano economico, né le classi più povere puntano su di lui per le promesse di posti di lavoro né come voto di protesta verso la classe politica che ha governato negli ultimi otto anni.

La classe dirigente americana infatti è tutta dichiaratamente con la Clinton, come dimostrano i voti di New York e della California.

La classe più povera è con lei, e non tanto per il suo passato o necessariamente per il suo programma, ma perché ha visto con l’Obama Care l’estensione della copertura sanitaria – che prima non aveva – e che vede minacciata da Trump.

Quella che Trump letteralmente trascina è la “classe media”. Quella che ha un lavoro ma che lo percepisce precario. Che ha l’assistenza sanitaria, ma che ha visto aumentare enormemente i remi assicurativi per far fronte all’estensione della copertura alle classi meno abbienti.

È quella middle-class che spesso ha dovuto lasciare la propria casa in città per trasferirsi in periferia (e il voto lo dimostra anche geograficamente) a causa della crisi dei mutui subprime, e che ha visto le banche – colpevoli – essere più forti di prima, mentre loro hanno dovuto modificare a ribasso il proprio tenore di vita, cambiare quartiere, e dei venti punti percentuali di reddito persi, in otto anni ne hanno recuperati a stento sette.

Un elettorato immediatamente riconoscibile per geolocalizzazione: la cinta urbana, in quartieri periferici delle grandi città, i sobborghi popolari, le zone industriali, oltre alle zone rurali, sono la marea rossa che ha regalato la vittoria a Trump.

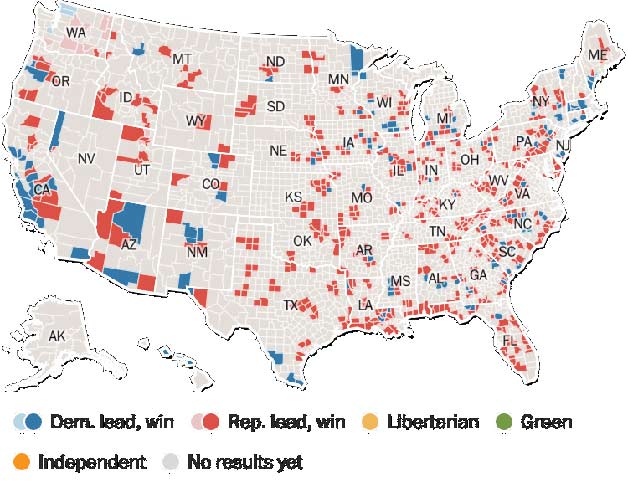

La mappa del voto nelle grandi città

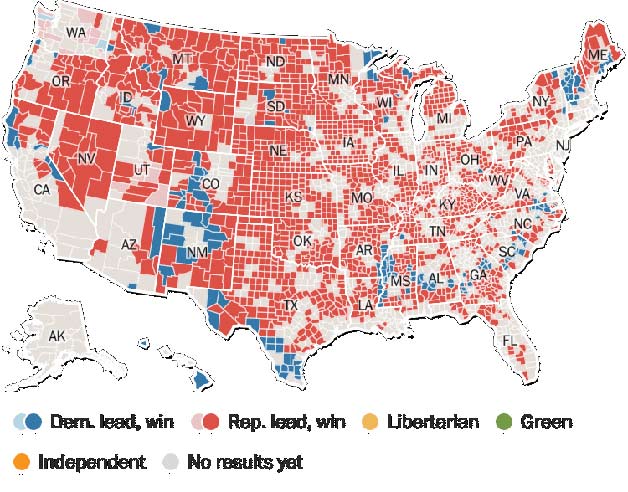

La mappa del voto nelle piccole città

La mappa del voto nei centri rurali

Basta questo spostamento sociale per garantirgli la vittoria?

Questo spostamento, come abbiamo visto nell’analisi del voto per preferenze (sia sociali che geografiche) è stato determinante per la conquista di alcuni Stati chiave e – soprattutto – per la sua scalata nel partito repubblicano alle primarie.

Il vero contributo vincente lo hanno dato a Trump gli oltre venti milioni di americani che non si sono recati alle urne rispetto a quattro anni prima. Un trend decrescente di partecipazione al voto dovuto essenzialmente alla disillusione ed alla disaffezione alla partecipazione politica.

Donald Trump ha ottenuto meno voti popolari della Clinton, ma ha anche ottenuto meno voti dei suoi predecessori Romney e McCain. Nonostante “il numero” inferiore di preferenze in termini assoluti è riuscito sostanzialmente a conservare l’appoggio della base repubblicana.

Elemento tutt’altro che scontato dal momento che il GOP non solo gli era – come struttura ed establishment – palesemente ostile, ma anche considerando l’ipotesi non remota che sino all’ultimo gli candidasse qualcuno contro.

Come molti analisti hanno evidenziato “Questo significa che l’elettorato repubblicano vota con meno “complicazioni” il candidato del proprio partito, mentre l’elettorato democratico è più esigente? Forse, ma potrebbe anche essere vero il contrario: ovvero che la candidatura di Trump fosse adatta per l’elettorato, e non “impresentabile”, “non votabile” come è stata descritta in questi mesi.”

Ma significa anche che l’elettorato repubblicano non si riconosceva più in una leadership di prime donne, di politici di carriera, che per arrivismo personale non riesco a trovare una soluzione all’empasse delle primarie.

Era evidente infatti che dopo otto anni democratici, in un sistema politico che fortemente crede nell’alternanza democratica, la propensione dell’elettorato era in direzione repubblicana.

Invece di proporre una candidatura forte e unificante, la classe dirigente del GOP si è data battaglia schierando fino a venti nomi, nessuno dei quali capace di fare un passo indietro per appoggiare una candidatura politica considerata forte e credibile.

È proprio la scena delle primarie, così logore e logoranti, che probabilmente ha convinto anche la parte più riluttante e indecisa degli elettori conservatori ad appoggiare Trump in quanto “fuori dai giochi del partito”.

Tag: elezioni Usa

Come ha vinto Trump?

Secondo il NYT, fra i maschi il 41% ha votato per Clinton, il 53% per Trump; il 54% delle donne ha scelto Clinton, il 42% Trump.

Gli elettori maschi – bianchi hanno premiato Trump, che ha guadagnato anche voti che precedentemente erano andati a Obama tra l’elettorato nero, ispanico e asiatico.

La parte di elettorato bianco che ha votato Trump è quella meno istruita e che in passato aveva sostenuto Obama

Un’altra chiave di lettura riguarda il cosiddetto fattore generazionale.

Trump ha conquistato parte dell’elettorato giovane ed ha successo nella fascia di età 45 – 64, che testimonia come il messaggio del candidato repubblicano abbia convinto una parte di elettorato “tradizionalmente orientata” a recarsi alle urne.

Le analisi del NYTe della Cnn mostrano poi come Trump abbia sfondato fra le persone con un reddito inferiore a 50mila dollari annui (rispetto a Romney) e ha comunque ottenuto percentuali più basse di quelle di Clinton:

La differenza fra Hillary Clinton e Donald Trump tuttavia è meno ampia di quanto si possa credere.

E questo riporta alla sua unicità il sistema elettorale presidenziale americano.

In assoluto il risultato di 290 delegati per Trump contro i 232 per Clinton lascerebbe pensare ad un trionfo netto.

In realtà questo saldo è determinato dai cosiddetti “key races”, ovvero le “battaglie” negli stati incerti, che contemporaneamente assegnano un discreto numero di “grandi elettori”.

Se la Clinton vince in termini di “numero di voti” ovvero di preferenze, il divario con Trump si misura in ultima analisi in appena otto stati, e tra questi appena tre assumono una dimensione determinante.

In tutti gli otto stati la partita è stata chiusa in meno di 400mila voti.

in Florida, dove Trump vince per 120mila voti

in Arizona, dove Trump vince per 86mila voti

in Colorado, dove Clinton vince per 51mila voti

in Michigan, dove Trump vince per 12mila voti

in Nevada, dove Clinton vince per 26mila voti

in New Hampshire, dove Clinton vince per mille voti

in Pennsylvania, dove Trump vince per 78mila voti

in Wisconsin, dove Trump vince per 27mila voti

Trump vince in quegli stessi Stati che quattro anni fa avevano dato la vittoria a Obama.

E giova vederli in parallelo con il relativo apprezzamento di voti

FLORIDA

Obama 2012: 4,235,270

Romney 2012: 4,162,081

Clinton 2016: 4,485,745

Trump 2016: 4,605,515

PENNSYLVANIA

Obama 2012: 2,907,448

Romney 2012: 2,619,583

Clinton 2016: 2,844,705

Trump 2016: 2,912,941

OHIO

Obama 2012: 2,697,260

Romney 2012: 2,593,779

Clinton 2016: 2,317,001

Trump 2016: 2,771,984

Le colpe della Clinton e dei democratici

L’intelligentia americana ha guardato agli scandali sessuali, alle accuse di molestie, ai toni verso immigrati e donne, ed ha parlato delle mail di Hillary. Ha considerato il risultato scontato e spesso “per non uniformarsi alla massa, per fare un dispettuccio alla Clinton (tanto vince lo stesso)” hanno votato Jill Stein, ha disprezzato, offeso, umiliato e deriso – spesso con gli stessi toni razzisti e classisti di cui lo accusavano – sia Trump che, peggio, i suoi elettori.

Questo atteggiamento di superiorità morale e intellettuale è costato Michigan, Pennsylvania e Florida (ben il 4% in una battaglia che si è chiusa in meno di due punti percentuali).

Eppure se si fossero aperti gli occhi bastava ricordarsi che solo il 25% degli Stati Uniti sono le “grandi città” (dove ha vinto la Clinton) mentre il resto del Paese è un’enorme distesa di campi agricoli e distretti industriali, fatta di una popolazione operaia che se non ha perso casa e lavoro ha visto un calo del suo potere di acquisto di oltre il 20% in 12 anni e ne ha recuperato appena il 5%.

È fatto di una popolazione agricola fortemente minacciata dalle importazioni a basso costo, che ha visto diminuire i sussidi all’agricoltura, che ha perso gran parte della propria ricchezza.

È un paese che ha visto crescere le spese militari e impoverire le proprie case di figli mandati in guerra in luoghi che non conosce, mentre ha percepito crescere l’insicurezza in patria.

Questo paese lo si poteva conoscere uscendo dalle strade del centro di New York, di Washington, di Chicago, e lo si sarebbe potuto vedere nelle piazze. Ed anche questo era un indice riconoscibile.

Da un lato le centinaia di persone “portate” ai comizi della Clinton dai candidati democratici locali.

Dall’altro le migliaia che spontaneamente accorrevano ai discussi e discutibili comizi di Trump.

L’America di Trump non è un altro paese. Era semplicemente il paese che la classe dirigente non ha visto. E se non lo vedi non lo puoi capire, ascoltare e quindi nemmeno interpretare e rappresentare.

Trump ha semplicemente colto quel malcontento. E gli ha dato voce, sin dalla scelta dello slogan.

Riportare al centro l’America e gli americani, renderla di nuovo “grande”. Ha individuato e indicato agli americani l’origine del loro problema (irrilevante che non sia vero) nell’immigrazione di massa (che abbassa i salari) e nelle aziende americane che delocalizzano (facendo perdere posti di lavoro interni).

La ricetta a tutto questo sarebbe la sua politica. E poco importa che in fondo, nemmeno gli americani ne siano convinti. Se sappiano che non è così facile come sbandierarlo da un palco della provincia dell’Ohio.

I democratici gli hanno anteposto una ex first lady con trent’anni di politica attiva alle spalle, che ha guadagnato 200 milioni di dollari dalle lobby e che ha siglato e sostenuto quei trattati commerciali che – per il popolo americano della periferia – sono stati la causa di quei posti di lavoro persi e di quei salari ribassati.

È la donna delle banche che hanno generato la crisi, e che ora sono più ricche di prima e che a loro hanno tolto la casa.

Ed è colei le cui mail maldestramente cancellate hanno dimostrato senza scrupoli nel far fuori i suoi avversari interni ed imporsi al suo stesso partito. Pronta a fare favori (anche laddove legittimi) in cambio di fondi (circa un miliardo di dollari) per la fondazione che porta il suo nome.

Era questo il nome ed il profilo democratico che avrebbe dovuto contrastare Trump?

Trump non ha diviso il popolo americano. Il popolo americano lo era già. E nessuno se ne era accorto. O meglio, nessuno della classe dirigente americana era pronto a riconoscere e vedere che otto anni di amministrazione democratica avevano fatto molti miracoli, ma avevano fallito nell’impresa di unire.

Era più semplice attaccare la lobby delle armi (che è la stessa che arma le guerre fatte anche dai democratici) e parlare di conflitto razziale, per non vedere quella trasversale frattura sociale che non ha come segno distintivo il colore della pelle.

Gli americani sapevano del giudizio di Trump sulle donne, senza che i democratici lo ricordassero con superiorità e arrogante sufficienza (come se i Clinton fossero puritani). Lo sapevano le donne, che in un assioma tutto elitario avrebbero dovuto in massa votare una donna. E invece oltre il 46% ha scelto Trump. Forse perché le donne sono anche pronte a votare una donna, ma non solo perché donna, e certamente non si riconoscevano in quella donna in particolare.

Gli americani sapevano dei rapporti con le lobby della famiglia Clinton, e Sanders senza i grandi elettori della Clinton se la sarebbe giocata davvero sino in fondo. Ma con tutti i mal di pancia di questa candidatura forzosa e forzata, quelle mail semmai hanno fatto finire di perdere entusiasmo, in un paese e in un tipo di elezioni, in cui l’entusiasmo dei volontari e degli attivisti è tutto, Obama docet.

Tutto questo, l’erotomania di Trump e le mail della Clinton, che hanno pesato negli editoriali e nei corridoi della politica, non hanno toccato le persone comuni, che hanno scelto di andare contro un sistema ed un modo di fare politica.

Hanno frantumato il partito repubblicano distruggendo le dinastie politiche e le carriere blindate.

Hanno disertato il partito democratico che ha registrato le primarie con la più bassa affluenza della storia.

Ed anche su questo c’erano indicatori precisi. Se solo si fosse usciti dalle stanze dorate delle grandi città. Due anni fa, per le elezioni di medio termine, sono andati a votare meno del 36% degli aventi diritto, confermando e accrescendo la maggioranza repubblicana.

Anche questo avrebbe dovuto raccontare qualcosa.

Se l’America stava meglio, perché questo segnale negli ultimi due anni di amministrazione Obama?

A queste elezioni sono andati a votare meno del 56% dei cittadini. E quelle “impennate” nelle registrazioni al voto delle ultime ore di campagna elettorale non hanno minimamente bilanciato il sentimento di un paese che non si sentiva più rappresentato dalla sua classe politica.

Perché ha vinto Trump

Le ultime elezioni americane hanno molto da dirci. Molto più di quanto una prima analisi di soddisfazione o sconcerto per il risultato possano mostrare.

La prima considerazione riguarda la mania di esportare per forza quell’esperienza in altri continenti. Quella è e resta un’elezione americana, in cui hanno votato gli americani, tenendo conto dei temi a loro cari. E soprattutto tenendo conto del loro sistema elettorale. Esportare quel dato e quell’esperienza politica da noi – un gioco che ripetiamo sempre – è e resta un esercizio di stile senza alcun fondamento.

La seconda considerazione è che quell’esperienza si fonda su alcune regole che restano un unicum anche quando – poco e male – abbiamo cercato di esportarle.

La prima è un sistema bipolare secco, in cui terze vie sono sempre, in ultima analisi, dannose per il sistema, nel suo complesso, perché per pochissimi voti, spostano spesso l’ago della bilancia in stati chiave. E dovremmo essere tutti concordi sul fatto che un 2% in un paio di stati non dovrebbero modificare un’elezione presidenziale.

La seconda è che sistema americano si fonda sulle primarie. E le primarie le fanno entrambi i partiti. Questo garantisce che vi siano anche trenta candidati potenziali, che però il sistema in qualche modo esige che poi vengano ricondotti fondamentalmente a due. Questo percorso può avvenire per via “politica”, nel senso che progressivamente i candidati si accordano tra loro e convergono su quello a loro più vicino e più forte. O può avvenire per “annientamento” o per “scalata”. Ed è questo il caso che è avvenuto con Trump: da una parte almeno sette possibili alternative interne ai repubblicani non si sono “accordati” per un’alternativa credibile al tycoon di New York, dall’altra Trump – soggetto esterno ai canoni di partito, primo caso di Presidente che non ha servito nelle forze armate e che non ha mai ricoperto cariche pubbliche politiche, ha letteralmente scalato il GOP.

In questo senso Trump non si è assolutamente improvvisato nella sua decisione, come invece in molti hanno pensato sino a qualche mese fa (facilitando così la sua crescita), e non ha commesso l’errore dei vari Ross Perot che hanno tentato la via politica “dall’esterno del sistema”: un sistema che agli americani piace, e cui non sono disposti a rinunciare.

La terza considerazione è che ormai – con la velocità del sistema di comunicazione cui non siamo del tutto abituati per quanto ne parliamo – sono saltate le vecchie liturgie di partito, e i partiti in quanto tali sono diventati soggetti scalabili. E dove non lo dovessero essere per farraginose regole interne, sono destinati a perdere consensi se non a sparire del tutto.

Trump si è semplicemente proposto come uomo forte e determinato, un pezzo concreto del sogno americano, fuori dalle logiche dei partiti e lontano dalle dinamiche di Washington. Che sia vero oppure no non è determinante. Quello che è risultato vincente è che è riuscito a vendersi come tale. E questo perché – altro tema che non va sottovalutato – ha mostrato che lui, questa nuova comunicazione veloce, cruda, politically-uncorrect, diretta e disintermediata, la conosce (certamente meglio dei suoi avversari) e la sa gestire.

La quarta considerazione riguarda il sistema nel suo complesso, fatto di opinionisti, sondaggisti, consulenti politici. Un intero mondo abituato a pensare stando “in un solo luogo” e ritenendo che “quel luogo” sia il tutto. Un vizio complessivo che non riguarda gli Stati Uniti ma un pò tutti i paesi, e che questa volta è diventato macroscopico.

A furia di vivere un certo ambiente hanno considerato non credibile che la realtà vera fosse differente, e qualsiasi dato è stato letto come “deviazione” dalla direzione standard. Va detto che questa tendenza ha riguardato anche i consulenti di Trump, basti pensare che ha cambiato ben tre campaign manager in 5 mesi, e che lo stesso staff, prima che cominciassero ad arrivare i dati, aveva commentato “per vincere ci servirebbe un miracolo”.

È evidente che invece “il candidato Trump” aveva un polso della situazione e della società americana ben diverso da quello dei “politici di professione” e del suo stesso staff.

Donald Trump ha parlato all’America bianca, ha usato una retorica della divisione e spesso della contrapposizione. Ma il suo messaggio è stato recepito perché l’America era già divisa.

Ben più che in colori della pelle, in donne e uomini, in minoranze e maggioranze, la divisione era – e forse Trump è l’unico candidato che se ne è accorto – sociale e trasversale.

Tra un’America che dopo la crisi si era ripresa, ed una – la vasta classe media – che aveva perso casa, lavoro, potere d’acquisto, e rappresentanza politica.

Nessun candidato rappresentava questa maggioranza apparentemente invisibile che spesso non è andata a votare, ma almeno Trump ha usato le loro parole, le loro ansie, espresso i loro bisogni.

Perché Trump potrebbe anche vincere

Viste con gli occhi occidentali, molto spesso le elezioni americane sono apparse come “dai risultati scontati”. Fu così per le elezioni di Nixon, con il primo mandato di Reagan, con l’elezione di Bush: tutti casi in cui avevamo l’impressione certa che a vincere invece sarebbero stati i democratici.

Corriamo lo stesso rischio oggi, nel non comprendere la politica americana, e ancor più nel non riuscire ad analizzare sino in fondo il fenomeno Trump.

Rischio di sbagliare che corrono anche molti network americani, forti di sondaggi che vedono in testa la Clinton di circa sette punti percentuali.

Intanto non dobbiamo dimenticare che Hillary Clinton – che avrebbe dovuto vincere a mani basse – ha superato Bernie Sanders grazie ai voti dei “maggiorenti” del partito: quei grandi elettori che votano “a prescindere” rispetto alle indicazioni dei propri stati di appartenenza, e nei quali il risultato è stato spesso sul filo di lana.

È bene ricordare innanzitutto che il sistema elettorale americano non prevede che vinca chi conquista più voti in assoluto, e nemmeno chi vince nel maggior numero di stati, ma chi vince il maggior numero di “voti presidenziali”, ovvero chi vince, anche solo di pochi voti, negli stati più popolosi.

Ohio, Florida, Texas, Georgia, Illinois, California, New York, Pennsylvania, Washington ad esempio contano tantissimo, e da soli teoricamente garantirebbero i 270 voti richiesti, mentre quasi tutti gli stati centrali pesano dai 3 ai 7 voti.

E non è un caso che Donald Trump – che queste elezioni le vuole vincere – ha adottato una strategia per vincere le primarie, riuscendo a gestire una campagna per lui difficile, ma nel contesto di un partito estremamente diviso.

Il GOP infatti – certo di vincere dopo otto anni democratici, e con ottimi segnali nelle elezioni di medio termine – è riuscito di fatto a sterilizzare le iniziative presidenziali di Obama a fine mandato, ridimensionando al massimo la capacità del presidente in carica di fare campagna elettorale con scelte amministrative forti, essendo privo della maggioranza sia alla Camera che in Senato.

Se il GOP avesse voluto sbarrare la porta a Trump sarebbe bastato un accordo forte tra Rubio e Cruz, che non solo avrebbe garantito a quel tandem un numero di delegati sufficiente, ma anche ricompattato il partito e il flusso dei finanziamenti.

Se tutto ciò non è avvenuto non è solo per problemi di leadership ma per un male più profondo dei repubblicani americani, incapaci di immaginare una vera politica alternativa per il nuovo millennio.

Intanto in politica estera, dopo i tanti danni – anche in patria – causati dalla politica “alla Bush”.

Poi in politica economica, dopo essere stati per decenni i difensori di quella classe manageriale ed imprenditoriale protagonista dell’ultima recessione globale, ma anche della macelleria sociale interna.

Come hanno dichiarato molti autorevoli sostenitori del GOP, questi politici si sono presentati più come politicanti, e mai il partito conservatore è stato percepito così tanto affarista e corrotto.

In questa logica la campagna di Trump è stata vincente soprattutto tra gli elettori medi del partito: un uomo che si è proposto come non-politico, fatto da sé e senza lobby dietro la sua campagna.

Come sempre in politica, che ciò sia vero o falso è poco rilevante se riesce ad essere efficace.

Adesso che però la campagna elettorale è cambiata, e si tratta di andare oltre i repubblicani, Trump non solo cambia strategia, ma cambia anche la sua squadra di comunicazione.

Trump è un imprenditore, e il suo team elettorale non è solo “una squadra politica” – come può essere per altri candidati, ma soprattutto una squadra fatta dei manager migliori per quel lavoro specifico in questo specifico momento, ovvero i “cento giorni” dal voto.

Sottovalutare questa scelta e relegarla ad una questione interna di un comitato elettorale significa sottovalutare uno degli aspetti più significativi di questa campagna elettorale che – comunque finisca – è destinata a trasformare la politica americana.

Tra gli errori che spesso commettiamo nel commentare ed analizzare queste elezioni c’è ad esempio il continuare a ritenere che dato che molti repubblicani non appoggiano Trump la Clinton avrà come alleata la frattura interna dei suoi avversari, significa non aver compreso che questa patologia è tipicamente democratica e non certo repubblicana, e che i candidati a governatore, a deputato, a senatore, ma anche a sindaco, a sceriffo, a giudice, nelle varie comunità, che si riconoscono nel Gop, non esiteranno ad accostare il proprio volto al candidato ufficiale del partito (semmai storcendo il naso nel privato di casa propria); questo si, forse come non farebbero alcuni democratici.

Trump oggi è in definitiva non solo un candidato repubblicano, ma anche il candidato di gran parte di quella popolazione moderata che attribuisce – a torto o a ragione – alla politica, tutta, una eccessiva vicinanza e connivenza con i protagonisti delle recessioni, dei fallimenti finanziari, delle bolle speculative.

Non perdona ai politici che tutti questi nomi, dopo poche apparizioni ai notiziari, non abbiano fatto anni di galera, e che vivano da pensionati d’oro con fortune al sole. E questo nonostante lo show di qualche processo-spettacolo.

La Clinton – anche qui, a torto o a ragione – non è certamente al di fuori di queste logiche bipartisan della politica americana, anzi.

Al fascino della prima donna presidente, della prima first lady presidente, del primo ex-presidente nelle vesti di first-man, manca ancora una spinta propulsiva forte in termini di progetto e programma politico tale che, dopo due mandati democratici a firma Obama, possa portare ancora il paese a scegliere i democratici, di cui certamente lei non è un volto nuovo, né può dichiararsi al di fuori di quelle logiche che i cittadini non sono più disposti a tollerare.

Che l’ex first lady piaccia di più ai media, che sia più politically correct, e che rientri maggiormente negli schemi tanto cari alla televisone-spettacolo, può costituire un vantaggio personale in termini di appoggio dei grandi network.

Di certo Trump è più inviso, meno gestibile e affidabile, più imprevedibile, e queste caratteristiche piacciono poco ai direttori delle news.

Inoltre la Clinton è più vicina ai grandi investitori pubblicitari dei network di Trump, ed anche questo non guasta nella politica spettacolo made in USA.

Ma tutto questo non deve far dimenticare che a votare sono i cittadini, e spesso i cittadini, anche quando comprano le merci pubblicizzate non simpatizzano affatto per i loro produttori.

Si, Trump potrebbe anche vincere.

E mai come questa volta tutto dipenderà dai manager della sua campagna.

In quali Stati si concentreranno, con quanta spinta – anche finanziaria – conteranno i voti presidenziali da conquistare strategicamente, oltre quelli che “verranno da sé”.

E mai come in queste elezioni conteranno anche le opinioni pubbliche estere, perché mai come questa volta i cittadini degli Stati Uniti si sentono un po’ meno al centro del mondo, e non è un caso che la “capacità di leadership” sia tornata determinante, dopo anni in cui appariva scontata.

I sette punti di vantaggio per la Clinton ci sono, questo può anche essere vero.

Ma va anche compreso dove, in quali stati, e quali saranno le strategie per consolidare o ribaltare questi numeri. E in cento giorni tutto è possibile.

Elezioni Usa, Hillary Clinton è la prima donna in corsa per la Casa Bianca

Con l’inattesa vittoria alle primarie Usa in California, lo stato più popoloso e influente, Hillary Clinton conquista la “nomination” per la corsa alla Casa Bianca, la prima di una donna nei 240 anni della storia degli Stati Uniti. Ieri si è aggiudicata la vittoria in California, New Jersey, New Mexico e South Dakota contro l’avversario di partito Bernie Sanders e avendo superato la soglia di 2.383 delegati è ormai la candidata del Partito Democratico per le elezioni presidenziali di novembre. «Grazie a tutti, abbiamo raggiunto una pietra miliare, e’ la prima volta nella storia della nostra nazione che una donna sara’ la candidata di un partito importante – ha dichiarato alla folla riunita al Brooklyn Navy Yard di New York per festeggiare – Questa vittoria non riguarda una persona. Appartiene a generazioni di donne e uomini che hanno combattuto, si sono sacrificate, e hanno reso questo momento possibile».

Hillary Clinton ha fatto pacate congratulazioni «per la straordinaria campagna che ha condotto» a Bernie Sanders, che pure dichiara di non arrendersi e di sperare ancora che la convention di luglio possa ribaltare il risultato delle primarie Usa. L’attuale Presidente Barack Obama ha già chiamato ieri sera i due candidati del partito democratico, invitandoli ad unire le forze per battere il repubblicano Donald Trump, e a questo scopo vedrà Sanders domani pomeriggio per convincerlo ad appoggiare Hillary. Dal canto suo, anche il magnate ha festeggiato ieri un importante traguardo, cioè un numero record di votanti alle primarie repubblicane. Festeggiamenti che si sono dimostrati l’ennesima occasione per lanciarsi a testa bassa in una serie di invettive contro Obama e i Clinton, accusati di fallimenti ed errori di varia natura e di aver «trasformato la politica dell’arricchimento personale in una forma d’arte per se stessi». Nonostante gli apparenti successi, il suo stesso partito fatica a perdonare il discorso decisamente razzista di lunedì in cui Trump ha messo in dubbio l’attendibilità dei giudici ispanici.

Le spaccature che attraversano sia il partito democratico che quello repubblicano rendono quindi sempre più incerto l’esito delle elezioni Usa del prossimo novembre. La maggioranza degli uomini bianchi dichiara di votare Donald Trump, ma Hillary ha dalla sua sicuramente le minoranze e molti dei cittadini americani più giovani sono stati avvicinati all’ala democratica da Sanders. C’è da dire che la Clinton, considerata per 20 anni consecutivi la donna più ammirata d’America (secondo i sondaggi Gallupp) oggi non gode in toto delle simpatie femminili. Nonostante la portata storica della sua candidatura alle elezioni presidenziali, è infatti accusata di essere “un prodotto della cultura maschilista” e di essersi fatta strada nel mondo della politica grazie alle influenze del marito Bill.