Alle 23.01 di domenica 19 giugno molte cose sono cambiate nella politica italiana. Ben più di quelle che la cassazione dei ballottaggi ha sancito per le maggiori città italiane.

La consolazione di Milano e Bologna consola davvero poco.

Nel capoluogo lombardo vince di misura, laddove avrebbe dovuto straripare, un Sala politicamente e culturalmente speculare a Parisi. E questo smentisce la famosa frase di Renzi “la sinistra che non cambia diventa destra”: a Milano si è scelto un candidato che di sinistra non era, ed ha vinto in un certo qual modo diventando destra.

A Bologna Merola, sindaco uscente del Pd, ha dovuto affrontare il ballottaggio, e non con un candidato alla Guazzaloca (chapeau) ma direttamente con una leghista. E questo in sé è ben oltre che un risultato storico.

Roma, Trieste e Torino mostrano un risultato che chiunque avrebbe potuto e dovuto prevedere, se non fosse stato annebbiato da una percezione del tutto personale e autoreferenziale di invincibilità, che come sempre in politica diventa essenzialmente nudo e crudo autolesionismo.

Il Pd si conferma il primo partito, ma è solo. La comunicazione elettorale pre referendaria del “o con noi o contro di noi”, di un’Italia divisa tra buoni e cattivi e tra riformatori e gufi ha inesorabilmente polarizzato il tutti contro uno. Era prevedibile e si è materializzato.

Alleanze improbabili e talvolta imbarazzanti hanno visto qualunque destra – da Casa Pound ai centristi ai liberali alla Lega a Fratelli d’Italia ai Cinque stelle – fare fronte comune praticamente ovunque. Roma e Torino prima che altrove. E così accade che se pure è vero che il Pd a livello nazionale è presente ovunque e tutto sommato resta il primo partito, non basta a se stesso, e la somma di tutti i suoi avversari lo supera ampiamente e talvolta lo doppia.

Consola poco che è tecnicamente impossibile un governo che metta insieme Salvini e Meloni con Grillo e un defilato Berlusconi. Ma ciò che resta sul terreno è la fine dell’idea di quel partito della nazione capace da solo di vincere ovunque e di prendere quel premio di maggioranza che lo farà governare da solo.

Va peggio in chiave referendaria, perché la stessa somma di tutte le opposizioni Renzi se la ritroverà a ottobre, compatta, a chiedere di mantenere quella promessa “se perdo vado a casa”, richiesta che nessuno gli ha fatto, e che è stata la lapide sulla polarizzazione avviata nella sua comunicazione politica proprio dal premier.

Se seguissimo la logica napoletana dei commissariamenti, sarebbe oggi tutto il Pd a dover essere commissariato, e in qualche modo è quello che la minoranza interna si appresta a chiedere giovedì e che troverà necessariamente una risposta nella direzione di venerdì.

Nel 1981, in un’intervista a Eugenio Scalfari, Berlinguer accusò la classe politica italiana di corruzione, sollevando la famosa questione morale. Denunciò l’occupazione da parte dei partiti delle strutture dello Stato, delle istituzioni, dei centri di cultura, delle Università, della Rai, e sottolineò il rischio che la rabbia dei cittadini si potesse trasformare in rifiuto della politica.

Quella profezia che ci sembrava avverata nel 1992 con Tangentopoli si è avverata oggi, a distanza di trentacinque anni. Anni che come sono andati persi per le riforme che tutti hanno dichiarato necessarie, si sono dimostrati persi soprattutto per la vita dei partiti, che sono andati progressivamente perdendo la propria autorevolezza e definitivamente il proprio ruolo nella società.

È questa la sentenza di Napoli con De Magistris cinque anni fa, e ripetuta senza appelli oggi, dove un Pd che non è arrivato nemmeno al ballottaggio ha dato il peggio di sé nelle indicazioni di voto.

Alle 23.01 di domenica 19 giugno 2016, in un’epoca che tutti definiscono post-ideologica, per parlare del Pd potremmo parafrasare un celebre discorso di Giorgio Almirante. Il Pd o saprà essere meno arrogante, più pluralista, più aperto e rinuncerà all’idea di partito unico, o non sarà. O sarà capace di dimostrare una qualità ed una trasparenza di amministrazione superiore alla media, o non sarà. O sarà capace di affrontare con il massimo rigore e senza attenuanti e distinguo la questione morale al proprio interno, o non sarà. O si doterà di una classe dirigente degna di questo nome e metterà ai margini i renzi-boys e gli yesman o non sarà altro che un piccolo comitato elettorale di provincia utile a far eleggere persone mediocri, e destinato a prospettive mediocri.

Tag: Amministrative

L’importanza di Napoli in queste amministrative

In queste elezioni amministrative ci si sofferma molto sull’analisi del voto di Roma e Milano.

Il tema è corretto sotto sue punti di vista. Intanto perché sono le due maggiori città italiane.

Poi perché presentano due caratteristiche che “piace” commentare.

A Milano si fronteggiano socialmente alla pari due candidati speculari nel classico centrodestra-centrosinistra. Ciò avviene per altri due motivi. Il primo che Milano è sostanzialmente una città amministrata bene e che funziona, e quando c’è la politica non c’è spazio per l’antipolitica.

Del resto dove c’è, a Milano l’antipolitica è già rappresentata dal duo Salvini-Meloni integrati nel centrodestra. Il secondo che la popolazione milanese è sufficientemente matura dal votare anche con un voto di protesta, ma di non cedere la propria città all’improvvisazione. Avrebbe, semplicemente e scientemente, troppo da perdere.

A Roma si fronteggiano il Pd – rappresentato da Roberto Giachetti, che è un profondo conoscitore della politica romana dai tempi dei Radicali, e della macchina comunale dai tempi di Rutelli – e Virginia Raggi, di un Movimento Cinque Stelle che a Roma è forte della maggioranza dei volti noti grillini dalla Taverna, a Di Battista alla Lombardi, e che trionfa grazie ad un – finanche dichiarato – voto di protesta di centrodestra. Una sfida che vede per la prima volta un candidato M5S al ballottaggio in testa, e di parecchio. Una sfida che qualcuno malignamente vorrebbe la Raggi vincesse per far capire quanto non siano poi capaci di governare. Ma questo è un altro pezzo del politichese.

La sfida torinese appassiona poco, e male. La Appendino va al ballottaggio con un Piero Fassino che dovrebbe vincere, e di molto. E lei rappresenta il volto pulito dell’impopolare centrodestra torinese (basterebbe leggere il suo curriculum personale e la sua biografia), che non a caso si presenta frastagliatissimo in almeno cinque candidature dichiarate, alla conta di quanto conta ciascuno individualmente, nell’incapacità di presentare un progetto comune.

A me invece – e non per campanilismo e provenienza – ha appassionato e interessato molto più la sfida di Napoli. Che tutti danno per scontata, che tutti analizzano con gli errori in casa Pd, ma che – come spessissimo è accaduto – in pochi analizzano nel profondo e comprendono sul serio.

Perché Napoli – e in questo la scarsa memoria nazionale non aiuta – da sempre è stata uno straordinario laboratorio politico che ha anticipato di anni le vicende nazionali. E la sua vicenda amministrativa ha molto da illustrare e far comprendere per avere un vantaggio su quanto sta avvenendo e avverrà altrove.

In parte per le brevi considerazioni fatte su Roma, Milano e Torino. In parte per sue connotazioni di originalità che sarebbe il caso affrontare seriamente, e con meno superficialità.

Mentre nella stagione ’91-’92 in piena tangentopoli nasceva la stagione dei sindaci “civici”, a Napoli Antonio Bassolino faceva nascere “i progressisti”, compattando ed allargando l’idea del centrosinistra. E mentre i progressisti si presentarono alle prime elezioni politiche nei collegi uninominali, a Napoli nasceva la prima idea di Ulivo. E mentre l’Ulivo di Prodi mostrava tutti i segni delle sue fragilità, è stato a Napoli che si è sfaldato ed è crollato. E quando Berlusconi vinse la seconda volta, fu propio a Napoli (ed in Sicilia) che prese quel pieno di voti insperato che lo fece tornare a Palazzo Chigi. Esattamente come fu a Napoli – simbolicamente – che dovette abdicare con quell’avviso di garanzia consegnato durante il G8.

A Napoli si vince e si perde. Con segnali ampi in politica nazionale con qualche anno di anticipo. E le amministrative anche in questo caso, a leggerle bene, hanno mostrato una modernità – e un banco di esame mancato da tutta la politica – con cinque anni di anticipo.

Nel 2011 crollavano a Napoli e in Campania i grandi nomi del centrodestra, che prima qui e poi in tutta Italia mostrarono la fragilità del progetto del PDL senza primarie e forme di ricambio generazionale. E il 2013 lo ha stabilito elettoralmente senza incertezze.

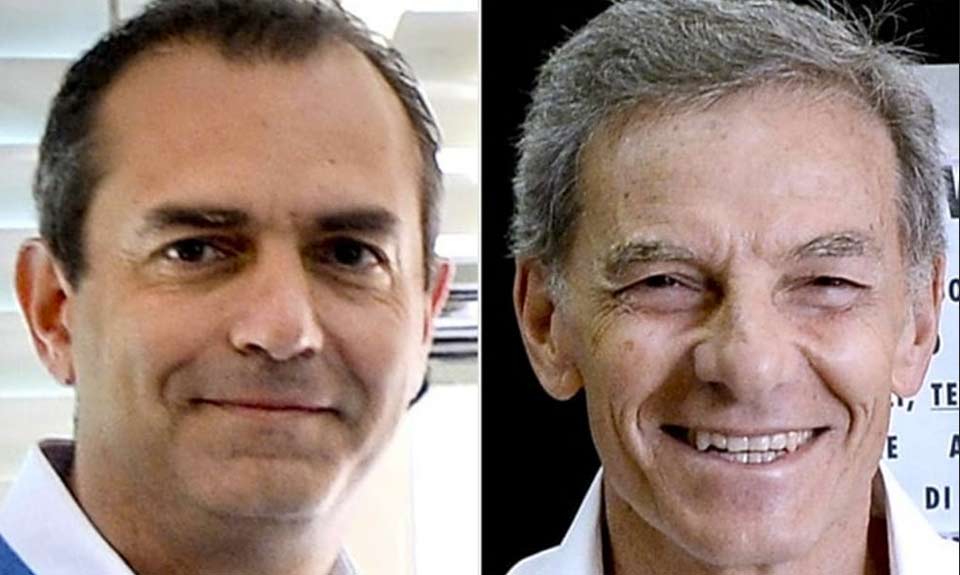

Nel 2011 la politica ha ceduto il passo al mondo eterogeneo dell’antipolitica, con un ballottaggio tra De Magistris e Lettieri che appariva – sino al giorno prima – fantascienza.

Cos’era accaduto? Un centrodestra sfasciato aveva trovato in Lettieri un candidato apparentemente civico dietro cui potevano stare tutti i colonnelli privi di esercito.

Il centrosinistra nella presunzione di vincere comunque – dopo vent’anni di governo regionale, provinciale e cittadino – non curante dell’esempio Guazzaloca, alla bagarre interna ha dato come risposta Morcone. Accede al ballottaggio insperatamente e per pochi punti percentuali Luigi De Magistris. Con una campagna anti-casta, anti partiti, detta “rivoluzione arancione”. In modi e forme ben diverse da un Pisapia a Milano e un Marino poi a Roma passati da primarie e regole interne.

Si è pensato – in modo miope e cinico – che fosse un fenomeno che sarebbe passato da solo, che si sarebbe spento, che sarebbe confluito nei ranghi di questo o quel partito, con un invito al voto, e tutto riconnesso nel solito vecchio inciucio di palazzo.

Potevano essere cinque anni utili a capire, ad analizzare, a cercare soluzioni alternative.

Ma proprio la via scelta qui, a Napoli, anche quella ha anticipato i tempi di cinque anni.

Invece di costruire leadership forti attorno cui costruire un nuovo consenso ed una progettualità comune, i partiti “strutturati” hanno scelto di trasformarsi in comitati elettorali, divisi in fazioni, spesso in componenti decise a fronteggiarsi in ogni campagna elettorale per consolidare e spartirsi e ricollocare ciò che restava del potere ormai personale e individuale di qualcuno.

Ed ancora una volta, dopo cinque anni, si è dato per scontato che un consenso nazionale avrebbe ribaltato una percezione ed una situazione locale.

Fare questa analisi su Napoli non serve dunque solo a commentare l’esito elettorale di ciò che avviene ed è avvenuto nella terza città italiana, ma va ben oltre, se ci togliamo tutti i paraocchi.

È l’esempio concreto di ciò che può avvenire a Roma, a Milano, a Torino, in tutti i partiti e in ogni città se si seguirà – ancora – questa strada.

Se si considererà ancora una volta la vicenda napoletana come un’anomalia, un unicum, da lasciare a se stessa, e non come invece la storia ha dimostrato essere quello che è. Uno straordinario laboratorio politico in cui tentare, costruire, sperimentare, soluzioni politiche e sociali ed economiche utili al paese, e quindi anche alla salute della politica.

Napoli oggi più che mai è un monito nazionale che dice con chiarezza che se i partiti immaginano di continuare la guerriglia interna a caccia di potere allora abdicheranno al proprio ruolo e trionferà – e giustamente – l’antipolitica, con tutte le conseguenti derive del caso.

Napoli mostra con chiarezza che se i partiti non diventano luogo centrale di incontro, unificante, di progettazione e tra i cittadini, ma resteranno piccoli comitati elettorali personali, per altro frammentati e in guerra tra loro, a trionfare sarà l’antipolitica, non più localistica e localizzata, ma generale e nazionale.

Così come Napoli mostra che serve un centrodestra credibile, che però lo si costruisce aprendo, lasciandosi alle spalle un partito padronale, e immettendo nel dibattito politico energie nuove e un forte ricambio generazionale.

Poi si, si possono fare tutte le alchimie delle leggi elettorali del caso, ma più che elemento e momento di innovazione e governabilità, queste si mostreranno per ciò che sono: l’ultima carta per l’auto-conservazione di un ceto politico a difesa di se stesso ed autoreferenziale. Avviandoci tutti ad una lenta eutanasia che non fa bene al paese.

Social Reputation

Durante queste amministrative, in collaborazione con Datalytics, ho realizzato alcuni podcast focalizzandoci sui temi della campagna elettorale e cercando di seguire e monitorare cosa stesse davvero accadendo al di là della percezione personale, che è comunque soggettiva.

Spesso scordiamo infatti che “quello che vediamo” sui nostri social network è falsato dalla nostra personale cerchia di amici, fan, followers, e temi che noi stessi scegliamo di seguire.

Può quindi facilmente capitare che se una persona è attivista o “affine” a temi di centro destra, centro sinistra, cinque stelle e così via, visualizzi una percentuale di contenuti legati ai propri interessi più che ad un quadro percentuale realistico del dibattito politico e delle “opinioni circolanti”.

Di questa “falsa percezione” offerta dai socialnetwork ho parlato ampiamente, e queste analisi quali-quantitative sono nate proprio per cercare di offrire un quadro più realisticamente neutrale.

Nei vari podcast troverete – dal particolare al generale – alcune considerazioni complessive su cosa sia e come debba essere condotta una campagna di comunicazione sui social media.

Abbiamo avuto modo di definire le differenze tra contributors e influencers, abbiamo analizzato i contenuti, e cercato di definire alcune “unità di misura” generali.

Anche questo è un tema importante, perché spesso diamo un peso maggiore al numero di follower, ai retweet, alle condivisioni, a seconda di come meglio sia posizionato il nostro candidato, il nostro cantante preferito, il nostro attore, dando meno peso ad altre grandezze.

Invece l’analisi deve sempre basarsi su criteri univoci. In questo caso abbiamo parlato di campagne per le amministrative, e in questo caso i parametri di riferimento, almeno per la nostra valutazione e come criterio, sono stati il numero di persone coinvolte effettivamente, il numero di interazioni, il numero di visualizzazioni dei contenuti. In secondo piano tutti gli altri parametri (pure importanti), tra cui chi interagisce come e quanto, l’esame degli account di riferimento, e così via.

Il quadro che è emerso è quello che potete ascoltare nelle varie puntate, ma anche ben sintetizzato nelle due raccolte dati delle due puntate specifiche dedicate alle elezioni amministrative.

L’attivismo social è terreno dei cinque stelle. I partiti organizzati fanno fatica ad organizzare un’azione coordinata sui social. Sembra strano, ma i social annullano il vantaggio che dovrebbe avere un partito strutturato, forse proprio perché quell’organizzazione – ottima per le campagne elettorali tradizionali, fatte di assemblee, distribuzione di materiale elettorale e di comitati – mal si presta a dare spazio all’attivismo 2.0.

O forse anche perché nel processo di trasformazione dei partiti, anche quella macchina organizzativa mostra tutti i suoi limiti, soprattutto perché i “nuovi dirigenti” mal comprendono e poco sanno delle nuove forme di comunicazione, che vengono viste come marginali, poco centrali, non efficaci. Se non nel momento in cui i social passano dall’essere usati ad essere subiti (assumendo così più che altro una connotazione negativa).

Siamo sempre a quel punto morto di sottovalutare e di non considerare quello che non si capisce. Come un tempo fu per la radio, per la televisione e poi per i siti di informazione online.

In sintesi vincono sui social i partiti che riescono a coinvolgere i propri attivisti su un obbiettivo unico e unitario. Coinvolgere ad esempio per una lista, o meglio per la lista nel suo complesso, e per “i candidati di bandiera”.

Vengono penalizzati i partiti-comitato, che puntano su questo o quel candidato, in cui gli attivisti si frammentano in fazioni e non partecipano al dibattito collettivo.

L’esempio più marcato in questo senso sono gli account legati ai candidati del centrodestra, praticamente politicamente e sostanzialmente assenti dal dibattito.

Queste le due puntate del podcast, con i relativi link ai dati

Il PD e il disastro di Napoli

“Il bug è la città di Napoli. Non esiste un problema Campania. Esiste un problema Napoli. Il Pd a Napoli non riesce a vincere. Nella prossima direzione del Pd dopo i ballottaggi, farò una proposta commissariale molto forte per Napoli”.

È questo il commento di Matteo Renzi, premier e segretario del Pd.

Verrebbe da chiedersi tuttavia dove sia la novità, visto che il dato era ampiamente previsto. Da molti, ma non da tutti. Ancora una volta non da quei dirigenti che vedono Napoli da Roma, con i filtri delle proprie percezioni, troppo spesso confuse con i propri desiderata.

E infatti negli ultimi giorni si era rincorsa la voce del sorpasso, dell’accesso di Valeria Valente al ballottaggio, e finanche di un calo di De Magistris.

La realtà, quella vera, racconta invece una classe dirigente in balia della guerra tra bande tra fazioni e capibastone che ha faticato non poco a sciogliere il nodo delle candidature nelle municipalità e che per un soffio ha evitato la debacle di non presentare liste in quartieri come Barra e Fuorigrotta, roccaforti democratiche, se ha ancora un senso dirlo.

Oggi si parla di voto di opinione, senza ammettere che si è tentato quello che è riuscito a De Luca: mettere insieme tutto, anche quello che insieme non sta, pur di strappare quel guizzo di voti per arraffare un ballottaggio. Quel De Luca – che Cozzolino avrebbe dovuto battere sino a due giorni prima alle primarie – che ha vinto non di quei millantati otto punti percentuali, ma di circa 40mila voti. Come a dire grazie alla lista personale di Michele Pisacane, per esempio.

Operazione non replicata in una città in cui il Pd è sempre stato tra il 16 e il 20% e che anche stavolta è riuscito a frammentare in tante civiche parte del proprio patrimonio elettorale, scivolando all’11%. Più che partito della nazione siamo ai livelli una lista civica qualsiasi.

”Il PD a Napoli mostra di essere un corpo del tutto estraneo alla città. Fatto di dirigenti semi sconosciuti, politici seguiti solo dai loro fedelissimi ed un nugolo di candidati arruolati nella speranza di una impossibile affermazione. Un Partito dopo cinque anni di inerzia totale, tenuto insieme a forza e senza alcun progetto.” questa l’analisi, tanto impietosa quanto lucida di Enrico Pennella. E non si può non condividere l’idea che non possono pensare di candidarsi a ricostruire il Pd napoletano quanti sono stati i responsabili di questo disastro.

E tuttavia andrebbe anche chiarito, definitivamente, che questo Pd, così com’è, più che ricostruito va rifondato dalle basi, perché si connota sempre più come un contenitore di piccoli interessi localistici e bacini di voti di basso cabotaggio in balia di interessi particolari di pochi soggetti, che francamente ormai contano pochissimo. Meno di trentamila preferenze. Avere ancora un inutile timore reverenziale a “tenerli dentro” senza censure è masochismo più che scelta politica.

Ed è un Pd che non è nemmeno utile alla città, perché conta poco, rappresenta pochissimo, elegge chi ha dato un contributo irrisorio, e spesso non qualificante, anche se lo valutiamo nel semplice ruolo di consigliere. Critiche che spesso muoviamo ai cinque stelle e che quando accade andrebbero mosse nello stesso senso a tutti.

Il colpo di grazia lo darà la scelta tra le tre possibili, e tutte tombali, indicazioni: appoggiare De Magistris dopo e nonostante le tante cose dette; appoggiare Lettieri, altrettanto dopo le tante scelte politiche dichiarate, o peggio di tutte il “non dare indicazioni”, abdicando definitivamente qualsiasi idea di possibile leadership. Un cul-de-sac in cui il Pd ci si è messo da solo, e che l’attuale dirigenza non può esimersi da assumere su di sé.

I miracoli sono altrove. In quel Lettieri che riesce a non perdere nonostante tutto e nonostante se stesso e lo sfascio nazionale del centrodestra. In quel De Magistris che riesce a tenere insieme voto di protesta (rubandolo anche ai cinque stelle) voto a sinistra, i vari delusi dalla scarsa offerta politica altrui, e voto di governo. Chapeau.