Quest’estate il NewYork Times ha pubblicato un articolo molto ripreso dalle principali testate.

Il titolo dice tutto “come i troll stanno rovinando internet” spiegando che “stanno trasformando il web in un pozzo nero di aggressività e violenza”.

Il quotidiano americano ha citato anche alcuni casi di giornalisti importanti che hanno scelto di cancellare i propri profili proprio a causa di messaggi e critiche ricevuti in rete.

A supporto della tesi dell'”infestamento da disturbatori violenti seriali” (trolls nell’accezione del giornale) viene riportato un sondaggio del Pew Research Center pubblicato nel 2014 secondo il quale il 70% degli utenti compresi nella fascia 18-24-anni aveva avuto esperienze di molestie, e il 26% delle donne di quella fascia d’età ha detto che erano state stalkerate online.

Uno studio dello stesso anno sulla personalità pubblicato sulla rivista di psicologia Personality and Individual Differences ha scoperto che il 5% circa degli utenti di Internet che si sono auto-definiti come troll ha tratti della personalità quali narcisismo, psicopatia, e in particolare sadismo.

Il trolling funziona quasi letteralmente come la sua traduzione dall’inglese, ovvero “pesca a traino”, e vuole indicare quella particolare discussione sui social media che “parte” da un post, un tweet, e attraverso commenti violenti, fastidiosi, provocatori, continui, mira a “trascinare” con sé una quantità di persone, anche semplicemente riprovate per la risposta.

Il fenomeno è abbastanza noto, ed è quasi superfluo descriverne i meccanismi, che oltre ad essere di esperienza comune sono anche abbastanza banali.

Il problema semmai sorge quando questo genere di attività non è isolata, individuale, soggettiva, ma “organizzata” in una forma patologica e tossica che è complicato poter definire “attivismo digitale” – come qualcuno lascia spesso intendere – e finisce a tutti gli effetti per confluire in una parte della comunicazione politica vera e propria.

Organizzati o individualisti, i troll restano soggetti insicuri e insoddisfatti della propria vita reale, e cercano conferme e sostegno, quasi una nuova esistenza con tutte le caratteristiche in realtà non hanno come esseri umani, nella propria dimensione digitale.

Non sono realizzati né in famiglia né sul lavoro, dal momento che hanno tantissimo tempo da perdere online a caccia del vip o politico di turno da attaccare (lui e i suoi seguaci). Non hanno alcuna competenza specifica, e spesso i loro argomenti sono generici, per sentito dire, citando fonti a dir poco discutibili.

Esistono – anche nella loro identità digitale, spesso anonima e chiaramente coperta da account fake – solo “di luce riflessa”, perché qualcuno (ovviamente più noto di loro) cade nell’esca e gli risponde.

Eppure basterebbe leggere la cronistoria del loro tweet, o dare un’occhiata veloce alla loro pagina Facebook per eliminare alla radice il problema: bloccarli radicalmente o semplicemente non considerarli. E la storia finisce lì.

Il trolling online è in genere “attivato”. Stimolati da una frase di un politico o un influencer di qualsiasi genere– spesso indicante un colpevole per i nostri problemi o un complotto – i troll “se ne fanno una ragione” e da qui la “assumono a bandiera della propria crociata”.

I neri, gli ebrei, i cinesi, la massoneria, l’Europa e l’euro, la lobby dei banchieri, gli immigrati, i clandestini. È irrilevante: ditegli che la causa dei loro mali sono loro e partiranno a commentare ovunque. Tu puoi parlare del tempo, e loro ti rispondono “perché non parli dell’euro che ci affama?”. Puoi parlare della campagna americana, e loro si schierano (conoscenti profondi del tema e del paese) puntuali “dall’altra parte” rispetto a quella che percepiscono essere la tua.

Ecco che questa attivazione iniziale ne mette in gioco una seconda: l’effetto gruppo.

Attorno a quelle parole d’ordine si fa massa, e ciascun troll, solo nella sua solitudine e individualità, si fa forte del “gruppo che la pensa come lui”, che lo retwitta, lo spalleggia, gli dà forza.

Attraverso questo meccanismo – anch’esso di esperienza comune – il trolling è stato percepito come una forma di “attivismo digitale” ed è entrato prepotentemente (letteralmente) e violentemente nelle dinamiche della comunicazione politica.

Una “comunità di solitudini” fatta di vuote esistenze, di persone convinte di essere delle vittime, superate nel lavoro da colleghi raccomandati, disoccupati per colpa degli immigrati, sottopagati e sottostimati perché incompresi, lasciati da mogli e fidanzate perché “loro sono di facili costumi”.

Ai leader populisti digitali basta lanciare un paio di slogan e questa comunità si attiva. Loro non devono nemmeno replicare e rispondere delle proprie affermazioni, ci pensa da sola la rete.

I giornali, che sul web ci sono arrivati sul serio con una decina di anni di ritardo, lo vorrebbero a misura di editoriali, e scoprono oggi che invece la rete è popolata, semplicemente e banalmente, dalla parte peggiore della nostra società, da quella piccola costante vigliaccheria per cui di persona si abbassa la testa, ma in branco si è capace di uno stupro, di persona si chiede l’autografo mentre nell’anonimato si è pronti a parlar male del vip di turno.

Il web vive di una propria autonoma e diversa social reputation: puoi essere il mega direttore del più importante quotidiano del mondo, ma la rete che ci avvicina tutti e consente a tutti di commentare chiunque, è quel luogo in cui nonostante il tuo ruolo nella società potresti non contare nulla.

E questo fa infuriare spesso i giornalisti, abituati ad una comunicazione verticale per cui loro sono quelli che scrivono l’articolo, e dicono quello che pensano, e il lettore è colui che legge.

Ma il web è anche lo specchio della realtà che riproduce dal divano quell’odio e manicheismo spesso alimentato (talvolta inconsapevolmente) proprio dai media (incluse bufale e complottismi).

Il web 2.0 è nato forse troppo presto per qualcuno e tropo tardi per altri. È fatto di un “tutto pubblico” cui la nostra biologia e la nostra psicologia non è preparata, e di cui di certo i nostri meccanismi – sia di stimolo che di risposta – non sono sempre consapevoli.

Quando tutto questo diviene fenomeno di massa, poi, fa decisamente paura, perché finisce con l’essere incontrollabile, anche negli effetti.

I trolls sono il nuovo branco, ma con la vigliaccheria dell’anonimato e nella convinzione auto assolutoria che qualsiasi cosa fatta nel web sia virtuale. E come tutti i fenomeni di massa, spetta alla società intera comprenderne i meccanismi e porvi rimedio, senza attendere che qualcun altro provveda per legge (altro meccanismo auto assolvente, stavolta per la società).

Autore: Michele Di Salvo

L’epopea dei rimborsi 5 stelle

Cominciamo dall’ultima bufala.

Secondo il cittadino-deputato Toninelli il Partito Democratico vorrebbe far multare il Movimento 5 Stelle per aver rifiutato i rimborsi elettorali. Il deputato lancia l’allarme su Facebook con preghiera di «massima diffusione».

Secondo la sintesi di Toninelli l’emendamento al milleproroghe direbbe che «chi non si iscrive al Registro dei partiti per avere i finanziamenti pubblici, subisce una multa di 200.000 euro». Ma a rileggere il testo si scopre che l’emendamento dice tutt’altro: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all’obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo del presente comma, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000». e cosa dice il testo di legge emendato? L’articolo 9 comma 4 della legge 69/2012 afferma che i partiti sono tenuti a presentare i documenti relativi alla loro rendicontazione, tra cui «la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione». Obbligo inserito non per ottenere i rimborsi elettorali ma per «garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria».E scopriamo quindi che il Movimento 5 stelle non è obbligato a chiedere i rimborsi elettorali e non rischia una multa perché non vuole usufruirne ma la rischia semmai perché – caso unico in tutto il parlamento – non presenta un bilancio consolidato.

Mica male per il partito di quel Beppe Grillo che avrebbe “aperto il parlamento come una scatoletta di tonno” e che lo avrebbe reso una casa trasparente.

Beppe Grillo aveva annunciato il politometro per misurare redditi e patrimonio dei politici prima durante e dopo l’attività politica. Nel 2013 Luigi Di Maio dichiarava zero euro, e nell’ultimo anno ha dichiarato 98.471 euro. E così anche i vari Fico (che viveva di rendita a spese di mamma e papà) o Di Battista. Tutti poco distanti dai 100mila euro annui.

Il partito nato nel giorno di San Francesco, e che al Santo avrebbe dovuto ispirarsi (cit. Casaleggio) aveva anche promesso che i propri eletti non avrebbero percepito più di 2500 euro al mese. Poi passati a 3.000, poi ” a discrezione”, ma da rendicontare sul famoso sito. Peccato che da oltre un anno quel sito non sia aggiornato.

Peccato anche dei soldi delle spese di funzionamento dei gruppi parlamentari – cifre spese a discrezione dei gruppi stessi – on si abbia rendicontazione: parliamo di poco meno di 50mila euro a parlamentare all’anno, che assommano nel caso specifico a circa 6 milioni, che per cinque anni di legislatura fanno 30milioni di euro, cui il M5S non ha di certo rinunciato.

Come detto altre volte, il Movimento 5 Stelle afferma in continuazione di aver rinunciato a 45milioni di euro di rimborsi elettorali. E come detto altre volte la cosa sarebbe vera se il M5S rispettasse la legge e avesse davvero diritto a quei soldi. Violando la legge, non presentando i propri bilanci, non può nemmeno fare istanza, figuriamoci ottenere quelle cifre.

Ma c’è un escamotage tutto loro fa rientrare dalla finestra quello cui non si ha diritto che entri dalla porta.

I parlamentari pentastellati richiedono mensilmente circa il doppio, in rimborsi, di un “normale” parlamentare di altri partiti.

Facciamo qualche esempio. Mario Giarrusso a novembre 2015 ha incassato 3.362 euro di quota fissa di indennità (restituendo 1.662 euro) cui ha aggiunto 10.066 euro di “rimborsi e spese varie”: alloggio (francescano) 1.880 euro, 1.182 euro di trasporti (nonostante le agevolazioni!)); vitto, 1.149 euro (ha mangiato il triplo di una famiglia media italiana messa assieme); attività sul territorio, 713; collaboratori, 4.678. Non si allegano ricevute, scontrini, dettagli.

Carlo Sibilia a ottobre ha incassato 3.245 euro di indennità, più rimborsi per 10.516 euro.

Luigi Di Maio, a ottobre ha incassato 3.246 euro, restituendo 1.694 euro ma aggiungendo 10.516 euro di rimborsi, di cui 9.710 euro per «attività ed eventi sul territorio». Nessuna fattura, ricevuta, scontrino.

Normalmente, un parlamentare può legittimamente richiedere questi rimborsi per lo svolgimento della sua attività, ed altrettanto normalmente, questi rimborsi sono mediamente la metà di quelli richiesti dai 5 stelle. Altrettanto normalmente le spese per i collaboratori “regolari” sono pagate direttamente dalla camera di appartenenza, e quindi non figurano in questi rimborsi.

Sia chiaro, è tutto legale, si può fare, la legge lo consente.

Ma la domanda è, ha senso restituire 1.600euro per poi goffamente gonfiare un rimborso spese senza alcuna pezza d’appoggio, per usare semmai quei soldi per finanziare l’attività politica? Non è più lineare mantenere i rimborsi nella misura corretta e reale, e usare i soldi dei rimborsi elettorali per finanziare le attività sul territorio?

Perché alla fine, a ben vedere, il rischio è duplice.

Da un lato 10mila euro per 12 mesi per cinque anni per 120 parlamentari fa circa 72milioni.

Ovvero il doppio di quelli cui il M5S francescano, ha francescanamente rinunciato.

Dall’altro il rischio concreto è che essendo soldi che non vanno al partito ma usati dal singolo parlamentare, questi soldi servano e vengano adoperati per costruire ed alimentare il proprio piccolo orticello personale – e non attività collettive di tutto il partito/movimento (come sedi, sezioni, attività generali).

La strategia di Renzi tra congresso ed elezioni

È partita la corsa al congresso, che Renzi lancerà ufficialmente il 18 dicembre all’Assemblea Nazionale del Pd. L’idea è semplice: congresso “facile” a marzo, primarie, nuova direzione bulgara, nuova segreteria fedelissima con tutti i correttivi dettati dalle esperienze precedenti, e elezioni a giugno. Un’unica grande, lunga campagna elettorale, con alcuni vantaggi.

Non essere al governo, avere le mani libere di attaccare dall’esterno dei palazzi, non dare il tempo agli avversari interni di convergere su un leader anche solo teoricamente capace di offuscarlo o metterlo in discussione, e non dare il tempo a un centrodestra disunito di fare primarie (accrescendone il logoramento) né al Movimento 5 Stelle di chiarire le proprie fronde interne.

Utile allo scopo sarà lo strumento della nuova legge elettorale, che nessuno potrà accusare Renzi di intestarsela direttamente a proprio uso e consumo. Probabilmente prevederà l’eliminazione del ballottaggio e – se i sondaggi andranno in questa direzione – un eventuale premio alla coalizione più che al partito.

Sin qui, l’idea semplice. La sua realizzazione lo è molto meno. E vediamo gli ostacoli.

Partendo dalla fine, cosa blocca le elezioni a giugno.

Intanto il grande partito trasversale dei “parlamentari alla prima nomina” (circa 400) con l’obiettivo di arrivare almeno al primo ottobre per assicurarsi il vitalizio. Tra questi i molti che sanno che non saranno né ricandidati né rieletti, con l’obiettivo di arrivare a febbraio 2018.

I tempi della legge elettorale, che si incardinerà non prima di febbraio, quando la Consulta avrà depositato motivazioni e contenuti della sentenza sulla legge elettorale. E qui se non ci sarà un accordo convergente quanto meno con Forza Italia la nuova legge avrà vita durissima. Ostacolo non da poco visto che interesse del partito di Berlusconi è portare le cose per le lunghe, per spegnere la cavalcata elettorale di Salvini, evitare primarie, convergere su una leadership e unire il centrodestra. Tutte cose per cui occorre tempo.

Infine gli impegni internazionali (G7 di Taormina, elezione del segretario generale dell’ONU, l’avvio della procedura della Brexit, solo per citare quelli macroscopici) e quelli di governo, primi tra tutti i decreti nomine di febbraio e maggio. Qui la pedina centrale era Luca Lotti, colui che qualche giorno fa chiarì a cena senza mezzi termini “se Matteo si dimette, chi ci assicura che chi verrà si dimetterà quando vogliamo noi?”. Ed ecco che come garanzia per non perdere Palazzo Chigi Lotti diventa garante della continuità. Conserva le deleghe (Cipe ed editoria) e viene promosso a Ministro dello Sport (sede presso la Presidenza del Consiglio) ma non ottiene le deleghe ai servizi che voleva. Il suo potere viene in parte consegnato all’altra fedelissima di Renzi, Maria Elena Boschi, non più ministro ma rafforzata come unico sottosegretario alla presidenza, con in mano fascicoli delicati in qualità di segretario del Consiglio dei Ministri. Più che un governo fotocopia, un vero e proprio bunker. Già si parla di un cambio dei vertici Rai e del direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via. E poi in primavera Enel, Eni, Poste, Finmeccanica, Terna e tanti altri consigli di amministrazione. Gran finale, Banca d’Italia, col mandato di Ignazio Visco che scade nel 2017. Proprio una analoga infornata di nomine produsse l’accelerazione che portò Renzi al posto di Letta.

Veniamo agli ostacoli verso la corsa a Palazzo Chigi.

In verità non sono tanti, ma sono tutti legati alla legge elettorale ed ai suoi tempi.

Come ha dimostrato il rapido passaggio tra vincere la segreteria e approdare al Governo, Renzi non è disposto a farsi logorare dalla “vita di segretario” e dai problemi di gestione del partito (che ha ampiamente delegato sempre), né è disponibile a stare a guardare le cose da fuori dicendo la sua dall’esterno senza ruoli.

Eppure la legge elettorale dovrà uscire da un Parlamento che in grande maggioranza tenderà ad allungare i tempi. Il centrodestra in cerca di unità e leadership non gradisce accelerazioni (come invece vorrebbe Salvini). Il Movimento cinque stelle apparentemente è per il voto subito, ma oltre la metà dei suoi parlamentari è a rischio, sia di ricandidatura che di riconferma, e non disdegnerebbe qualche mese in più. Sotto traccia sinora è stato anche il confronto interno sulla leadership. Il nome scontato sino a poche settimane fa di Di Maio premier è stato messo in discussione subito dopo il voto dallo scontro sempre nascosto sotto i tappeti tra i due pretendenti, Fico e Di Battista, pronti a puntare i piedi in cambio di garanzie future e di far sentire il proprio peso politico (e mediatico). Sempre in casa M5S c’è tutta la “battaglia romana” che parte dal caso Muraro (coperto sino a dopo il referendum) ma che chiama in ballo tutti i nomi noti del Movimento, che non se la passa bene nemmeno in un’altra sua roccaforte, la Sicilia, con gli scandali delle firme false e delle forniture non pagate e con la sospensione dal movimento di parlamentari noti ed influenti. Tutti nodi che sino a quando non verranno sciolti difficilmente convinceranno i protagonisti di queste vicende ad accelerare verso il voto.

Infine il tema ALA-SC, fuori dal governo, e i cui parlamentari sono “in cerca di una casa sicura” (leggasi quanto meno rielezione). E sino a che non la troveranno remeranno contro qualsiasi cosa. Qualcuno penserà “parva materia”, ma di fatto quei 18 voti al Senato sinora hanno permesso quattro anni di governi.

Il nodo della legge elettorale – che dovrà uscire da questo parlamento, con queste caratteristiche e queste rappresentanze – non è di poco conto.

Renzi con il ballottaggio – come tutti i sondaggi dimostrano – rischia di non vincere.

Senza un premio di maggioranza rischia di non governare. E senza un premio alla maggioranza non ci sarebbe ragione per i partiti di sinistra di allearsi col Pd per portare solo acqua a Renzi senza poi ottenere rappresentanza parlamentare.

Ostacolo non indifferente per almeno due motivi. Il primo, non ritrovarsi a perdere per una decina di punti persi a sinistra. Il secondo, perché una logica di coalizione genera “altri leader” alternativi a Renzi.

Si apre quindi il capitolo della sfida per la leadership della coalizione.

Qui le cose si complicano perché se Renzi vince le primarie a segretario, con una maggioranza amplissima, di lì a poco deve anche vincere le primarie per la leadership della coalizione.

Qui conterebbe su un voto popolare ampio, anche oltre il Pd, ma dovrebbe scontare il fatto che tutte le minoranze uscenti dal congresso potrebbero fare fronte comune su un candidato esterno capace – questo si – di mettere insieme tutti.

È il caso che fu di Milano con Pisapia, che sfidò in primarie aperte anche il cadidato Pd e la cui vittoria fu travolgente.

E non è un caso se quel modello, e quello stesso nome, oggi tornano in auge.

Ma che si chiami Pisapia o chiunque altro, il prodotto e lo schema non cambiano.

Prima di tutto questo c’è la sfida per la segreteria. Che appare scontata ma con tanti forse e mine sparse. Andiamo con ordine.

Le componenti del Pd sono molte, spesso eterogenee, ed anche quelle apparentemente minime possono contare, specie in regioni e provincie chiave. Molte di queste – come abbiamo visto negli ultimi congressi – generalmente si spostano sul candidato “più forte”, o vanno “in appoggio” del segretario dopo la sua elezione.

Prima di lasciare Palazzo Chigi Renzi si è assicurato – o almeno ha cercato – la fedeltà interna di varie componenti, tra cui quella di Orlando, dei Giovani Turchi, di Martina, di Franceschini, consolidando ed ampliando quella che era l’area strettamente renziana.

In un colpo solo Renzi avrebbe così neutralizzato anche possibili antagonisti (Orlando e Martina ed esempio) ed in qualche modo sterilizzato l’area Franceschini. Ma questi accordi non è detto che reggano al Natale, e in un’ottica strabica.

Da un lato nessuno oggi si ufficializzerebbe contro Renzi, restando anche un pò a guardare, cercando di accrescere il proprio peso interno, dall’altro nessuna componente – pur quando sarà appoggiando dichiaratamente Renzi – lo vorrà stra-forte, perchè una stra-forza di Renzi (e dei renziani) renderebbe il proprio contributo non solo non indispensabile ma anche relativamente necessario se non intercambiabile: un Renzi forte, si, ma sino a un certo punto.

Se rischi percentuali non sembrano esserci (la base PD vuole Renzi al 52% e i dieci leader dietro di lui raccolgono singolarmente dal 12 al 4% dei consensi), la partita si giocherà sulle convergenze, e soprattutto sul rischio outsider, capace di polarizzare oltre il consenso di singole correnti.

Anche per questo Renzi accelera e rilancia. Probabilmente mettendo mano anche al regolamento, alzando le asticelle minime per candidarsi, con qualche variazione (non da poco) sui requisiti.

Una forzatura che deve servire per scoraggiare, ma contemporaneamente per portare su di sé possibili “grandi elettori” ed aggregare componenti, con l’idea di dire “l’avversario non è qui dentro ma la fuori”.

Ciò significa tutt’altro rispetto ad una rinuncia alla resa dei conti interna. Renzi vuole che quelle minoranze accettino la sfida, per ridimensionarle oggi, ridimensionarne il peso interno (in termini di numeri in assemblea e direzione) e per poter anche ridurre (fortemente) la loro presenza e rappresentanza parlamentare.

Se sommiamo insieme tutti questi fattori, e concentriamo tutte queste sfide del prossimo semestre, quello schema che abbiamo descritto all’inizio – che appare semplice e lineare – comincia ad esserlo un pò meno.

Riuscire a portare a casa un risultato forte entro marzo, tra mille difficoltà e imprevisti, può essere il passo più semplice. Ma che accade se la legge elettorale non è quella giusta, o se Governo e parlamento trascinano le cose sino a settembre o peggio sino a febbraio 2018?

Quali nuovi scenari verrebbero aperti da un segretario che non può “incassare a breve e ripagare e garantire a brevissimo” il credito politico che cerca?

Logoramento di segreteria, lontananza (anche mediatica) da Palazzo Chigi, rafforzamento di ministri – ed anche dei renziani di ferro – nonché una campagna elettorale permanente di oltre un anno non sono sport in cui pare Matteo Renzi brilli particolarmente.

Il nuovo Patto Gentiloni

La riforma elettorale del 1912 introdusse in Italia il suffragio universale maschile, che portò gli elettori da meno di tre milioni ad oltre otto milioni e mezzo. Quella riforma elettorale era il prezzo che Giolitti aveva dovuto pagare ai socialisti di Bissolati per l’appoggio ottenuto durante la guerra italo-turca. Una legge che indubbiamente favoriva i partiti di massa rispetto alle elite che avevano fatto e governato l’Italia per oltre mezzo secolo.

Giolitti mise a disposizione una nutrita quantità di seggi per i candidati cattolici. Da parte sua, Gentiloni fu incaricato di passare al vaglio i candidati liberali per garantire il sostegno cattolico ai candidati. Dato il sistema elettorale uninominale maggioritario, il vincolo di appartenenza partitica era molto debole e il patto consisteva in un elenco di sette punti considerati irrinunciabili per ottenere il sostegno degli elettori cattolici.

Quel patto, denominato appunto Gentiloni, tenne e mantenne l’Italia in quello stato di limbo attraverso la prima guerra mondiale sino all’arrivo prorompente del fascismo.

Una classe dirigente vecchia generazionalmente, stantia politicamente e incapace di interpretare un’Italia che stava cambiando velocemente verrà travolta da un movimento di massa che nella retorica e nell’irruenza della sua pubblicistica costituì il prototipo del populismo.

Cambiano i secoli, letteralmente, e un altro Gentiloni si trova ad essere protagonista – per scelta, opportunità ed anche suo malgrado – di una fase italiana del tutto simile.

Paolo Gentiloni è certamente un politico di lungo corso, con esperienze ampie di gestione della politica romana, e tuttavia non è certamente un esponente – per leadership e comunicazione – di primo piano, almeno non tale da mettere in ombra Matteo Renzi.

E questa – più che ogni altra motivazione politica – è la ragione principale per cui Renzi, da segretario e premier uscente, ha fatto il suo nome, come unica proposta, non potendosi permettere che un qualsiasi altro esponente, anche del suo stesso partito, usasse Palazzo Chigi per una scalata politica e mediatica.

Per Gentiloni la consegna è una, semplice e diretta: attendere la decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale e farsi promotore di scriverne “una ad hoc” in tempi rapidi per uno scioglimento delle camere a maggio e un voto prima dell’estate (e già si parla del 4 giugno).

Lo schema di Renzi prevede tre passaggi: costruirsi una sua nuova “verginità” lontano dai palazzi, anche a costo di sparare contro il governo del suo amico Gentiloni. Questa la premessa per vincere la partita delle primarie Pd di febbraio. A questo punto potrebbe avere la forza per obbligare la maggioranza trasversale a elezioni anticipate: quel partito di oltre 400 parlamentari di prima nomina che punta ad arrivare al primo ottobre 2017 per portare a casa il vitalizio. Tra questi una piccola pletora di deputati e senatori che sapendo di non essere candidati né rieletti punterà ad arrivare alla fine della legislatura (febbraio 2018).

Il patto con Gentiloni pare essere questo, su più o meno questi punti: candidatura e ministero garantiti a patto che resti lì non oltre maggio, a costo di farsi “sparare addosso” dal suo segretario ex-premier, che on lo oscuri, che accontenti ogni componente del Pd purché appoggi una cavalcata trionfalistica di Renzi, e soprattutto approvare una legge elettorale ad hoc per garantire alcuni punti. Che Renzi sostanzialmente si scelga i candidati, che si limitino tutti i rischi di ballottaggio (che favorirebbero i cinque stelle), e questo anche a costo di cedere qualcosa in termini i premio alla coalizione.

Punti su cui ci sarebbe la convergenza di ampia parte del centro-destra, almeno di quella parte che non vuole le primarie e che vede una chance proprio nella forza di una coalizione piuttosto che di “premi al partito”, nell’eterno scontro per la leadership tra Salvini, Berlusconi e Meloni.

Il primo patto Gentiloni, tenne e mantenne l’Italia in quello stato di limbo attraverso la prima guerra mondiale sino all’arrivo prorompente del fascismo. Una classe dirigente vecchia generazionalmente, stantia politicamente e incapace di interpretare un’Italia che stava cambiando velocemente verrà travolta da un movimento di massa che nella retorica e nell’irruenza della sua pubblicistica costituì il prototipo del populismo. Un secolo dopo la storia sociale si ripete, in condizioni fortunatamente meno devastanti della prima guerra mondiale. Ma questi patti di palazzo tengono sempre troppo poco conto del mondo (e dei pericoli) che “stanno la fuori”.

Perché bisogna andare a votare per il referendum costituzionale

In questa campagna referendaria abbiamo sentito di tutto. I toni sono stati quelli apocalittici dei momenti spartiacque e delle “scelte definitive”. Il tutto – nella tradizione della classica comunicazione manichea italiana – è stato notevolmente amplificato dalla diffusione di messaggi e contenuti via web e social network.

È stato detto che in caso di vittoria del NO: gli ospedali sarebbero stati chiusi, otto banche sarebbero fallite, le farmacie prese d’assalto, deriva autoritaria, impossibili nuove riforme, mafiosi impuniti perché nominati senatori, Italia fuori dall’euro, sangue infetto negli ospedali, debito pubblico fuori controllo, interessi alle stelle, ma anche “fase nuova della politica”, riforme vere, più democrazia, meno immigrati, basta con la sottomissione all’Europa.

È stato detto che in caso di vittoria del SI: PIL alle stelle, più occupazione, banche salve, Italia veloce, 500miliardi (poi diventati milioni) di risparmio ogni anno, ma anche che si sarebbero evitate ogni genere di sciagure, manco fossimo alle porte delle piaghe d’Egitto.

Abbiamo visto ogni genere di “compagnie di viaggio”: sul fronte del NO Travaglio ineditamente con Berlusconi e Brunetta, Grillo (la cosa sorprende meno) con Casa Pound e Forza Nuova, e tutti assieme a Marco Rizzo del PCI, la Lega Nord di Salvini e Fratelli d’Italia, con ANPI e qualcuno del Pd che non ha fatto mancare la sua adesione.

Sul fronte del SI abbiamo visto assieme i Verdini, i D’Anna, gli Alfano, i partiti delle autonomie insieme a Renzi, renziani della prima seconda terza e ultima ora, ma anche JPMorgan, FMI e qualsiasi istituzione c’entrasse meno che nulla.

I costituzionalisti sono stati davvero bipartisan: ne abbiamo contati in pari misura (anche per peso, spessore e autorevolezza) da entrambe le parti. Come si dice degli economisti, alla fine qualcuno che ci azzecca nel mucchio lo trovi sempre.

Nella rincorsa da tutte le parti al terrorismo psicologico ed alla polarizzazione estrema da fine del mondo e giudizio universale (quasi fossimo in un sistema bipolare chiuso e perfetto) guru della comunicazione e politici di ogni genere, specie, colore ed età si sono dimenticati che l’Italia ha un popolo strutturalmente di moderati, e che certi toni – che tanto si addicono al web in cui sono efficaci e pare facciano gruppo – non solo non aiutano le campagne, ma allontanano le persone dal voto. Il popolo italiano ha mostrato di votare secondo coscienza e lontano dalle indicazioni di partito in tutte le occasioni referendarie importanti, dall’aborto al divorzio ai referendum recenti.

A questo popolo io dico che dobbiamo andare a votare, perché è una scelta importante e non ci possiamo consentire il lusso di dire, il giorno dopo, che non “io non c’ero”. Vorrei che il mio popolo potesse scegliere sulla base di un testo, semmai letto “in parallelo”, tra la Costituzione attuale e quella proposta, e che prendessimo tutti atto che si vota su questo, e solo su questo.

Io, per precauzione e per chi volesse, la allego.

Il giorno cinque dicembre, la mattina ci alzeremo tutti comunque col sole (dietro o davanti alle nuvole). Usciremo di casa e andremo a lavorare come sempre. Non ci saranno dittatori né ospedali chiusi, non ci saranno file ai bancomat, non diminuiranno né aumenteranno gli immigrati, non avremo grazie a questo referendum più soldi in tasca, né il nostro PIL aumenterà vorticosamente, e nemmeno il nostro debito pubblico.

Se ci sarà una migliore legge elettorale (per la quale NON si vota) dipenderà da quello che farà il Parlamento il giorno dopo. Se ci sarà instabilità politica, un nuovo governo, questo non dipenderà dal Referendum Costituzionale, ma da quello che deciderà di fare il premier Matteo Renzi.

Il 5 dicembre ci vedremo per strada, come sempre, e ci prenderemo il nostro caffè, andremo al lavoro. E l’Italia serenamente sarà quella che tutti insieme decideremo con questo Referendum. Buon voto a tutti, qualsiasi sia la vostra convinzione politica e qualsiasi sia la vostra scelta di voto.

Riforma costituzionale

Referendum, tra auto sfondate e cataclismi annunciati

Avevamo avuto tutti la sensazione che questa campagna referendaria fosse – un po’ a tutti – sfuggita di mano. Se ne serviva una (ennesima) occasione, Napoli, mai parca di partecipazione a queste sfide di “campagne oltre ogni immaginazione”, ce ne ha offerta una.

Il caso dell’auto del sottosegretario Lotti viene così commentato sul web “Sfondate le auto private del sottosegretario Luca Lotti e del consigliere Madonna durante una affollatissima manifestazione sul Referendum a Napoli. I leoni da tastiera iniziano a prendere coraggio ma restano dei vigliacchi.”

Cos’è avvenuto? Che l’auto (una Audi A4 nera) era stata parcheggiata in un posto isolato alla Doganella con uno zainetto in piena vista. La cosa non giustifica l’atto in sé in alcun modo, anche in zone in cui i furti in auto sono all’ordine del giorno. Forse qualcuno degli accompagnatori del sottosegretario avrebbe potuto anche mostrargli semplicemente qualche premura in più suggerendogli un posto meno appartato e di non lasciare lo zainetto in piena vista. E non c’è alcuna ghettizzazione “di quartiere” in questo. A mia madre lo stereo in macchina lo hanno rubato sfondando il vetro a via Crispi e in pieno giorno.

Ma cosa ha a che fare questo atto, criminale e deprecato quotidianamente dai cittadini comuni tutti i giorni, con il Referendum? Assolutamente nulla. Esattamente come quel Massimiliano Fedriga, deputato della Lega Nord, che arriva a sostenere che “con il Si avremo nuovamente casi di sangue infetto” (probabilmente di origine meridionale?) a causa della sottrazione di alcune potestà in tema di sanità alle regioni. O come il “bisogna votare No contro l’immigrazione”.

Così come ovviamente niente hanno a che fare coloro che il giorno della lotta alla violenza sulle donne, prima si mettono il logo sui social network e poi insultano la Boldrini e la Boschi sulle loro pagine. Sì, anche questa è violenza. Ma qualcuno non glielo ha spiegato.

La verità è che ormai viviamo in un clima generale di comunicazione tossica in cui vince chi grida più forte, chi la spara più grossa, chi è – sostanzialmente e bipartisan – più violento.

Abbiamo catastrofi annunciate da entrambi i fronti, da decenni di futura ingovernabilità se vince il No, a derive autoritarie se vince il Si. In realtà la governabilità deriva dalla classe politica eletta, e quindi è qualcosa che attiene più alle leggi elettorali ed ai cittadini che non all’esito del referendum. In realtà la deriva autoritaria è qualcosa che attiene più alla gestione ed alla vita dei partiti ed alle leggi elettorali che non a questa riforma.

Ma qualcuno ha scelto – per semplicità e incompetenza – che i cittadini debbano essere spaventati. Eppure – come ci ricordano spesso analisi, studi, sondaggi e statistiche – il popolo italiano è fatto di una maggioranza silenziosa e moderata. Che in definitiva, col senno di poi e a mente fredda e bipartisan, comunque vada, sceglie sempre con adeguata saggezza un panorama di eletti che rappresenta, comunque, il paese reale. E che ha votato “fuori dagli input di partito” nei casi in cui contava davvero. Come per l’aborto, il divorzio e la Repubblica. Che piaccia o meno a quelli delle “derive autoritarie” o dell’ingovernabilità.

Forse sarebbe il caso di parlare – con pacatezza e moderazione – e spiegare le ragioni nel merito a quel popolo (enorme) di moderati silenziosi e indecisi. Ma pare di chiedere troppo a chi si bea, ormai, di parlare solo a se stesso ed alle proprie (sparute) folle osannanti.

Per approfondire meglio proprio il tema della comunicazione referendaria, ho intervistato Mauro Cristadoro della TWIG – azienda specializzata nell’analisi dati e nella comparazione dei risultati.

Ascolta La social reputation del #ReferendumCostituzionale” su Spreaker.

I loro dati parlano chiaro: due mondi che si contrappongono, che non si parlano, che non dialogano, in cui ciascuno ormai parla solo al proprio pubblico.

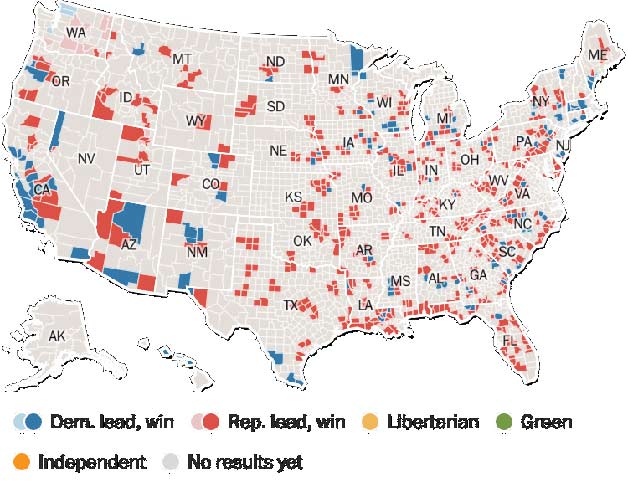

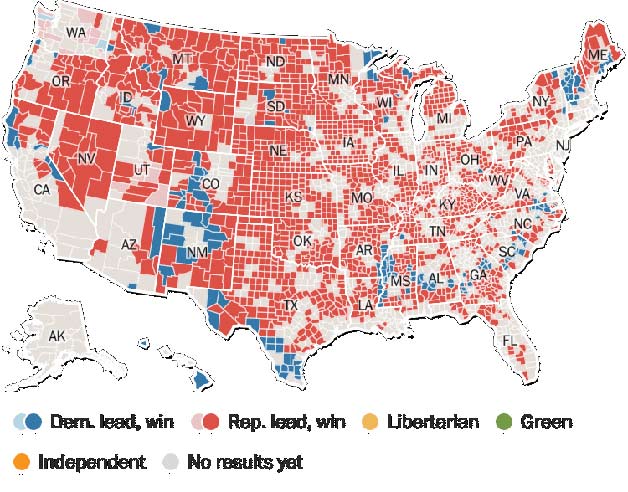

Chi ha votato Trump? E chi la Clinton?

Se scendiamo ancor più nello specifico, Trump conquista le periferie, le grandi distese agricole del centro degli Stati Uniti, i centri industriali in dismissione o in cui il lavoro – anche quando salvato dall’amministrazione Obama – appare precario, sottopagato, instabile ed il futuro incerto.

La Clinton tiene nelle città e in generale nei centri urbani, nella east e nella west coast.

Trump non vince necessariamente nelle aree “in crisi economica”: il voto verso di lui non è tanto collegato ai livelli di disoccupazione “attuale”, ma alla sensazione di poter perdere “in futuro” il proprio lavoro.

Di più, e nello specifico, Trump non guadagna consensi nelle fasce più povere, né in quelle più ricche. Per quanto paradossale i miliardari americani non si vedono tutelati dalle misure del suo piano economico, né le classi più povere puntano su di lui per le promesse di posti di lavoro né come voto di protesta verso la classe politica che ha governato negli ultimi otto anni.

La classe dirigente americana infatti è tutta dichiaratamente con la Clinton, come dimostrano i voti di New York e della California.

La classe più povera è con lei, e non tanto per il suo passato o necessariamente per il suo programma, ma perché ha visto con l’Obama Care l’estensione della copertura sanitaria – che prima non aveva – e che vede minacciata da Trump.

Quella che Trump letteralmente trascina è la “classe media”. Quella che ha un lavoro ma che lo percepisce precario. Che ha l’assistenza sanitaria, ma che ha visto aumentare enormemente i remi assicurativi per far fronte all’estensione della copertura alle classi meno abbienti.

È quella middle-class che spesso ha dovuto lasciare la propria casa in città per trasferirsi in periferia (e il voto lo dimostra anche geograficamente) a causa della crisi dei mutui subprime, e che ha visto le banche – colpevoli – essere più forti di prima, mentre loro hanno dovuto modificare a ribasso il proprio tenore di vita, cambiare quartiere, e dei venti punti percentuali di reddito persi, in otto anni ne hanno recuperati a stento sette.

Un elettorato immediatamente riconoscibile per geolocalizzazione: la cinta urbana, in quartieri periferici delle grandi città, i sobborghi popolari, le zone industriali, oltre alle zone rurali, sono la marea rossa che ha regalato la vittoria a Trump.

La mappa del voto nelle grandi città

La mappa del voto nelle piccole città

La mappa del voto nei centri rurali

Basta questo spostamento sociale per garantirgli la vittoria?

Questo spostamento, come abbiamo visto nell’analisi del voto per preferenze (sia sociali che geografiche) è stato determinante per la conquista di alcuni Stati chiave e – soprattutto – per la sua scalata nel partito repubblicano alle primarie.

Il vero contributo vincente lo hanno dato a Trump gli oltre venti milioni di americani che non si sono recati alle urne rispetto a quattro anni prima. Un trend decrescente di partecipazione al voto dovuto essenzialmente alla disillusione ed alla disaffezione alla partecipazione politica.

Donald Trump ha ottenuto meno voti popolari della Clinton, ma ha anche ottenuto meno voti dei suoi predecessori Romney e McCain. Nonostante “il numero” inferiore di preferenze in termini assoluti è riuscito sostanzialmente a conservare l’appoggio della base repubblicana.

Elemento tutt’altro che scontato dal momento che il GOP non solo gli era – come struttura ed establishment – palesemente ostile, ma anche considerando l’ipotesi non remota che sino all’ultimo gli candidasse qualcuno contro.

Come molti analisti hanno evidenziato “Questo significa che l’elettorato repubblicano vota con meno “complicazioni” il candidato del proprio partito, mentre l’elettorato democratico è più esigente? Forse, ma potrebbe anche essere vero il contrario: ovvero che la candidatura di Trump fosse adatta per l’elettorato, e non “impresentabile”, “non votabile” come è stata descritta in questi mesi.”

Ma significa anche che l’elettorato repubblicano non si riconosceva più in una leadership di prime donne, di politici di carriera, che per arrivismo personale non riesco a trovare una soluzione all’empasse delle primarie.

Era evidente infatti che dopo otto anni democratici, in un sistema politico che fortemente crede nell’alternanza democratica, la propensione dell’elettorato era in direzione repubblicana.

Invece di proporre una candidatura forte e unificante, la classe dirigente del GOP si è data battaglia schierando fino a venti nomi, nessuno dei quali capace di fare un passo indietro per appoggiare una candidatura politica considerata forte e credibile.

È proprio la scena delle primarie, così logore e logoranti, che probabilmente ha convinto anche la parte più riluttante e indecisa degli elettori conservatori ad appoggiare Trump in quanto “fuori dai giochi del partito”.

Come ha vinto Trump?

Secondo il NYT, fra i maschi il 41% ha votato per Clinton, il 53% per Trump; il 54% delle donne ha scelto Clinton, il 42% Trump.

Gli elettori maschi – bianchi hanno premiato Trump, che ha guadagnato anche voti che precedentemente erano andati a Obama tra l’elettorato nero, ispanico e asiatico.

La parte di elettorato bianco che ha votato Trump è quella meno istruita e che in passato aveva sostenuto Obama

Un’altra chiave di lettura riguarda il cosiddetto fattore generazionale.

Trump ha conquistato parte dell’elettorato giovane ed ha successo nella fascia di età 45 – 64, che testimonia come il messaggio del candidato repubblicano abbia convinto una parte di elettorato “tradizionalmente orientata” a recarsi alle urne.

Le analisi del NYTe della Cnn mostrano poi come Trump abbia sfondato fra le persone con un reddito inferiore a 50mila dollari annui (rispetto a Romney) e ha comunque ottenuto percentuali più basse di quelle di Clinton:

La differenza fra Hillary Clinton e Donald Trump tuttavia è meno ampia di quanto si possa credere.

E questo riporta alla sua unicità il sistema elettorale presidenziale americano.

In assoluto il risultato di 290 delegati per Trump contro i 232 per Clinton lascerebbe pensare ad un trionfo netto.

In realtà questo saldo è determinato dai cosiddetti “key races”, ovvero le “battaglie” negli stati incerti, che contemporaneamente assegnano un discreto numero di “grandi elettori”.

Se la Clinton vince in termini di “numero di voti” ovvero di preferenze, il divario con Trump si misura in ultima analisi in appena otto stati, e tra questi appena tre assumono una dimensione determinante.

In tutti gli otto stati la partita è stata chiusa in meno di 400mila voti.

in Florida, dove Trump vince per 120mila voti

in Arizona, dove Trump vince per 86mila voti

in Colorado, dove Clinton vince per 51mila voti

in Michigan, dove Trump vince per 12mila voti

in Nevada, dove Clinton vince per 26mila voti

in New Hampshire, dove Clinton vince per mille voti

in Pennsylvania, dove Trump vince per 78mila voti

in Wisconsin, dove Trump vince per 27mila voti

Trump vince in quegli stessi Stati che quattro anni fa avevano dato la vittoria a Obama.

E giova vederli in parallelo con il relativo apprezzamento di voti

FLORIDA

Obama 2012: 4,235,270

Romney 2012: 4,162,081

Clinton 2016: 4,485,745

Trump 2016: 4,605,515

PENNSYLVANIA

Obama 2012: 2,907,448

Romney 2012: 2,619,583

Clinton 2016: 2,844,705

Trump 2016: 2,912,941

OHIO

Obama 2012: 2,697,260

Romney 2012: 2,593,779

Clinton 2016: 2,317,001

Trump 2016: 2,771,984

Che cos’è l’AgID di Piacentini?

Di Agenda Digitale si parla spesso, spessissimo, quasi sempre per per qualche nulla di fatto.

E mentre assistiamo a veri e propri show di capitani d’industria marziani che mostrano – solo nelle slides – mondi futuribili e miracolosi – la realtà che abbiamo davanti è fatta spesso di bollette telefoniche da superfibra per una connessione poco più che adsl.

Eppure la vera infrastruttura che farebbe da volano per tutte le economie del nostro Paese sarebbe proprio il digitale.

Una giustizia più veloce, semplice e possibilmente più sicura. Tele istruzione e tele salute abbatterebbero moltissimi costi e avvicinerebbero i nostri 10mila comuni. Un e-commerce degno di un mondo globalizzato faciliterebbe lo sviluppo e la crescita del nostro tessuto economico fatto di piccole e medie aziende e di artigianato d’eccellenza. La nostra economia dei servizi – ormai vero motore del Paese – potrebbe decollare con una interazione e internazionalizzazione vera. Per non parlare della lotta all’evasione fiscale ed alla velocizzazione della pubblica amministrazione.

E per non parlare delle migliaia di opportunità che si aprirebbero per i nostri giovani, e che sta solo a loro immaginare e realizzare.

Il digitale entra quindi in tutti i settori, potrebbe migliorarli e velocizzarli – se fatto bene e avendo una strategia vera e complessiva. E tutto sommato costerebbe anche relativamente poco, finendo con il ripagarsi da sé in pochissimo tempo.

Ma proprio tutti questi possibili benefici sono da ostacolo. Pensiamo a quanti nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella sanità privata, nell’economia sommersa, nel mondo dell’impresa analogica che fatica a immaginare se stessa in una piena era digitale “remano contro”.

Per dare impulso alla digitalizzazione del Paese nacque l’AgID – agenzia per l’Italia Digitale – delle cui vicende abbiamo già ampiamente parlato e che hanno visto, alla fine, le dimissioni (prevedibili quanto sempre negate) di tutti.

Abbiamo visto nascere “il digital champion” e come speso accade nel nostro Paese questo ruoo è stato interpretato come trampolino personale “verso nuovi lidi” e nuove prospettive di carriera.

Anche di questo si è parlato spesso, e il “digitale” è stato un nuovo vessillo per quanto di peggio aveva il nostro mondo economico analogico.

Oggi come “commissario” per l’AgID arriva il 4 ottobre la pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri del decreto di nomina a Commissario straordinario di governo per l’attuazione dell’Agenda digitale di Diego Piacentini, super-manager di Amazon, che “lavorerà gratis”, con un budget 2016 (altri 4 mesi) di 7 milioni di euro (per il 2017 non è dato sapere) e in uno staff con parecchie caselle vuote, da riempire con bandi pubblici ma “risultano formalmente ancora aperte ma abbiamo già individuato potenziali candidati con i quali stiamo per finalizzare l’accordo di collaborazione”: altro non è dato sapere.

Andrea Lisi ha pubblicato un articolo molto corposo e documentato su questa nomina nel quale ha evidenziato non solo una serie di possibili – sempiterni e onnipresenti – conflitti di interessi del super manager, ma anche messo in evidenza come (come sempre) bastava davvero poco per evitarli.

Ma si sa che nel nostro paese nulla può essere fatto sino in fondo se non c’è almeno una piccola “clausola di salvaguardia” per la polemica – e le possibili inchieste o polemiche.

Il problema non è Piacentini, ma quale la visione – che non può che essere politica generale, ma anche di approccio nazionale – complessiva dell’infrastruttura digitale del nostro Paese. Altrimenti, ancora una volta, sarà solo “un insieme di delibere” utili a far fare qualche affaruccio di basso cabotaggio a qualche azienda – semmai in crisi – a qualche personaggio stile digital evangelist, che ci mostrerà come stiamo andando su Star-Treck a nostra insaputa, per poi ritrovarci, ancora una volta, nella parte meno moderna di un mondo globalizzato.

De Luca e la classe dirigente del PD

Che De Luca sia un personaggio sui generis ne eravamo tutti consapevoli, anche coloro che spesso hanno confuso il pessimo gusto di certi commenti, assolutamente inappropriati al ruolo istituzionale ricoperto, con un “sagace sarcasmo” che poteva far sorridere.

Che queste battutine (come sovente sono state definite) possano aver fatto sorridere qualcuno, francamente la dice lunga su chi ha sorriso, e hanno sempre qualificato bene chi quelle “battutine” le faceva: non ironia, sarcasmo, ma chiamandola per nome altro non era, e non è, che arroganza, alterigia, e sostanziale ignoranza. Tutte caratteristiche che mal si conciliano con il ruolo che ricopre, soprattutto in questa regione, e che vorrebbe ricoprire al Sud Italia.

Ma queste sono cose che già sapevano quanti lo hanno votato e quanti si sono battuti contro di lui alle primarie, ben coscienti di qualcosa di più profondo che andava assolutamente corretto nel partito democratico. La domanda infatti andrebbe posta oggi, con senno di poi, a quanti – con l’ormai insostenibile leggerezza della buona fede – lo hanno appoggiato e sostenuto: quante ne dobbiamo ancora tollerare perché se ne abbia finalmente e definitivamente abbastanza? Perché se ci limitassimo ad una occasione, allora il beneficio del dubbio potrebbe anche starci. Ma qui la lista, già lunga, cresce e l’imbarazzo (dovrebbe) anche.

Dopo aver vissuto praticamente solo di politica tutta la vita – e lo sentiamo parlarci di “altri” che sarebbero attaccati alle poltrone – De Luca non è mai stato una sola volta in minoranza, appoggiando a seconda di come cambiava il vento questo o quell’altro segretario indistintamente (da ultimo Bersani contro Renzi per poi passare a giovane renziano rottamatore dopo otto mesi). Deve essere stato illuminato (o folgorato) sulla via delle luci d’artista, Salerno novella Damasco.

Dopo che nella sua provincia (in cui è padre padrone indiscusso e indiscutibile) è finanche entrata la DIA con inchieste pesanti sia di tessere false, sia di primarie truccate (che hanno sempre visto protagonisti sui “vicini collaboratori” lasciandolo miracolosamente immacolato), si è candidato alle primarie per la presidenza della Regione. E nonostante De Luca abbia presentato per quella candidatura 13mila firme che sarebbero dovute essere di iscritti al Pd, in una data in cui gli iscritti al Pd erano 10mila, e nonostante i ricorsi regolarmente presentati, il Pd regionale e nazionale non hanno nemmeno vagliato l’ipotesi teorica che potesse quantomeno essere inopportuno proseguire. A De Luca è stato consentito di non partecipare a dibattiti televisivi con altri candidati. A De Luca è stato concesso che fosse “normale” non rispondere ai giornalisti (in quale democrazia occidentale sarebbe stato plausibile?). Del resto De Luca parla per monologhi dalla sua TV da cui tutti poi attingiamo il verbo, da cui fornisce materiale gratuito a Crozza, che, almeno lui, fa ridere.

De Luca se la prese con la commissione antimafia presieduta dalla Bindi che lo definì impresentabile, annunciò querela e di aver presentato ricorso al collegio dei garanti del partito: nulla di tutto ciò. A De Luca è stato consentito per mesi di mantenere l’interim di ben sei assessorati (visto che lui è tuttologo e la Campania è una Regione facile da amministrare, che vuoi che sia).

Nel suo monologo periodico se l’è presa di recente con alcuni parlamentari cinquestelle, e nessuno si è scomposto quando ha affermato “li dovrebbero ammazzare tutti”. Ancora una volta la classe dirigente di questa regione e di questo partito lo ha definito “un modo di dire”, una battutina…

Poi è stata la volta della “proposta shock” offrendo dal palco “200mila posti di lavoro ai giovani nella pubblica amministrazione”, poi declinata a “vi spiego il turn-over” per poi dire “era una provocazione” (ci mancava anche qualche anima bella che dicesse che De Luca “scherzava” sulla disoccupazione giovanile al sud e il quadro era completo).

Oggi, con cotanto curriculum, ci si stupisce che De Luca – cui mai nessuno ha messo un freno – abbia detto della Bindi che “la dovrebbero ammazzare”? Ancora una volta è un modo di dire, derubricabile semmai a “forse stavolta ha esagerato”? La verità è che le presunte battutine di De Luca sono semplicemente la cifra di se stesso, della sua arroganza, presunzione, ignoranza, ciarlataneria, inadeguatezza al ruolo. Ma De Luca e il ruolo che ricopre sono in sé una cifra ben diversa: sono la misura dell’inadeguatezza della classe dirigente di questa regione, dell’incapacità di questa classe dirigente di porre un freno, di scegliere, di opporsi, di fare selezione autentica sui candidati, prona a logiche di tessere e maggioranze che cambiano a seconda del vento. A ben vedere De Luca è la cifra dell’abisso che separa la Campania dall’avere una vera classe dirigente degna di questo nome.

Pd, tra scissione e democrazia interna

È difficile comprendere le dinamiche del dibattito interno e delle divisioni tra minoranze e maggioranze se non partiamo dall’inizio, e ne comprendiamo le ragioni “antiche” e più recenti.

Il Pd nasce dalla fusione di più partiti dopo l’esperienza dell’Ulivo.

Questa fusione non è stata “indolore”, e tuttavia era necessaria. Lo volevano i tempi, lo esigevano gli elettori, lo imponeva il sistema elettorale, che se ci ricordiamo era per collegi uninominali.

È stato il primo vero momento di modernizzazione della politica italiana e veniva dopo gli scandali di tangentopoli che aveva spazzato via in un anno partiti politici “vecchi” di sessant’anni.

Un momento di modernità che ha stimolato “la stessa cosa dall’altra parte”, la nascita del Pdl e il superamento della frammentazione proporzionale. Se venuto meno il collante Berlusconi il Pdl si è disunito nuovamente, il Pd è restato unito, anche se non in modo indolore, restando “soggetto unico” per coalizzare gli avversari, M5S in testa, e per polarizzare le leadership di centro destra, Lega su tutti.

La classe dirigente del Pd, all’epoca, era sostanzialmente rappresentativa in termini quasi proporzionali delle rappresentanze dei vari partiti confluiti nell’unico soggetto. Ed anche se “erede dei due grandi partiti di massa” spesso l’ago della bilancia finiva con il pendere a seconda degli orientamenti delle componenti più piccole, e spesso meno rappresentative in termini di voti e consensi.

Il Pd è stato anche il primo partito a introdurre il sistema delle primarie, e queste hanno garantito nel tempo l’elezione di un’assemblea nazionale e la composizione di una direzione che in qualche maniera, spesso imperfetta, offriva comunque rappresentanza proporzionale a tutte le idee della galassia dem.

Questo equilibrio è saltato nel 2014, in maniera improvvisa, non voluta, e non pesata sino in fondo, sull’onda di una deroga che non è stata compresa sino in fondo nelle sue implicazioni nemmeno da chi l’ha accettata.

Quando Bersani era segretario infatti accettò non solo la candidatura “in deroga” di Matteo Renzi, anche due modifiche al processo delle primarie nazionali. La prima, che al secondo turno potesse votare chiunque. La seconda, che la direzione nazionale fosse composta in modo proporzionale in base non al voto degli iscritti (primo turno) ma a quello aperto a tutti (secondo turno).

Matteo Renzi, che nel Pd aveva il 44% dei voti, si è ritrovato a superare il 68% nel secondo turno dele primarie. Poco male per il suo consenso personale, ma molto male per il Pd.

Di fatto avrebbe dovuto avere una direzione con il 44% dei membri, il che avrebbe consentito un dibattito autentico, democratico, e molte posizioni sarebbero state se on discusse almeno discutibili autenticamente.

Oggi, con una direzione composta al 70% da renziani, diventa davvero difficile sostenere che “ha votato la direzione” e “si sta a quello che decide la maggioranza” dal momento che, prima di tutto, quella direzione non rappresenta affatto in termini proporzionali le anime e i sentimenti della base del PD.

Ecco che se partiamo da questa considerazione, e riesaminiamo la questione per quello che è, ovvero una sostanziale finzione ogni qual volta segue un voto ad una discussione in direzione, il dibattito interno, delle varie minoranze e delle opportunistiche maggioranze, assume un significato forse più chiaro.

Forzare sempre la mano su un presunto voto a maggioranza è una strategia che alla lunga logora, e per il momento ripaga Renzi in termini di apparente leadership, fondata sull’assunto che alla fine ogni volta la direzione a larghissima maggioranza “vota si alle sue proposte”.

Lo ripaga anche sul piano della comunicazione interna, perché tutte queste forzature fanno apparire le minoranze interne come cavillose, non costruttive, e sempre pronte alla scissione e all’abbandono.

Una realtà che fa gola – e anche molto – ad un giornalismo politico sempre più gossipparo e meno analitico.

E tuttavia questa apparenza è anche molto fragile. Puoi dire al mondo che in fin dei conti la minoranza conta poco, ma quando sei sotto referendum e ogni voto è indispensabile, può essere che quel poco pesi parecchio. Specie se sai bene che invece quel poco tanto poco all’interno della base del Pd non è.

Puoi dire al mondo che #bastaunsi e che è lo scontro finali tra gufi ed ottimisti, tra vecchio e nuovo, ma alla fine ciò che resta sul campo è che quelle minoranze rischiano di essere determinati, e questo peso glielo ha dato proprio questa gestione interna del partito fatta di forzature e di inviti ad adeguarsi o andarsene.

Forse, col senno di poi, più dialogo, morbidezza, cedere qualcosa in più in termini di rappresentanza, dialogare meglio sui contenuti delle riforme e sulla legge elettorale, non sarebbe stata una cattiva idea. Indipendentemente dalla conta dei numeri in direzione.

Perché quelli li vuoi drogare con un vizio di due anni fa, ma la politica che conta è fatta di voti veri.

Ed anche se Renzi vorrebbe tanto che le minoranze attuassero la scissione (mentre afferma il contrario), la sua peggior iattura – anche da un punto di vista della comunicazione esterna – è che questa scissione non ci sarà, e che la conta vera si farà su un terreno meno consono al premier: i voti reali.