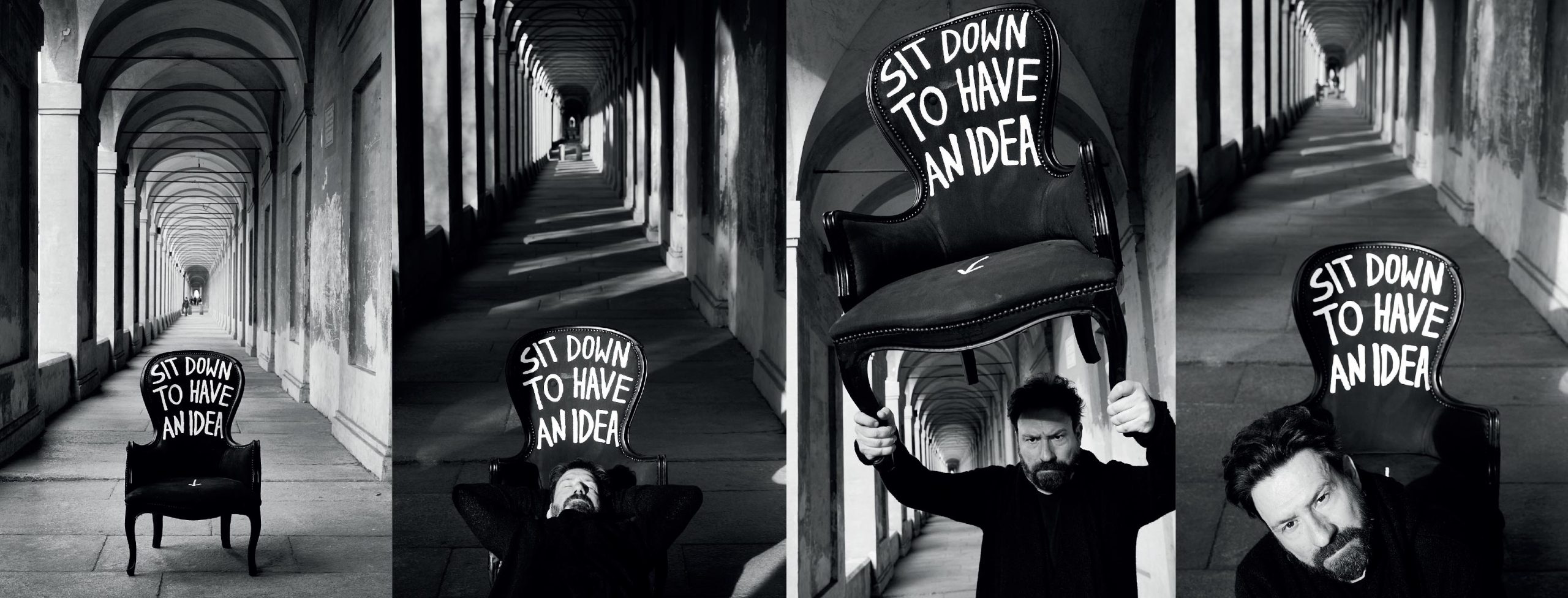

INTERVIEW BY MIRIAM DE NICOLÒ

PHOTOGRAPHY GIANLUCA GATTA

PRESS OFFICE MARIA GRAZIA VERNUCCIO

Se oltrepassando la soglia di una casa che non è la tua, intravedi sulle pareti (nell’arco di quei dieci secondi in cui cerchi di fotografarla) le opere che hanno cambiato la tua esistenza, il legame che nasce con chi quelle immagini ha scelto di vederle ogni giorno della sua vita, ha la stessa naturalezza di quel cucciolo d’animale che, appena nato e aperti gli occhi, crede sia “madre” l’uomo visto per la prima volta e lo segue con istinto filiale.

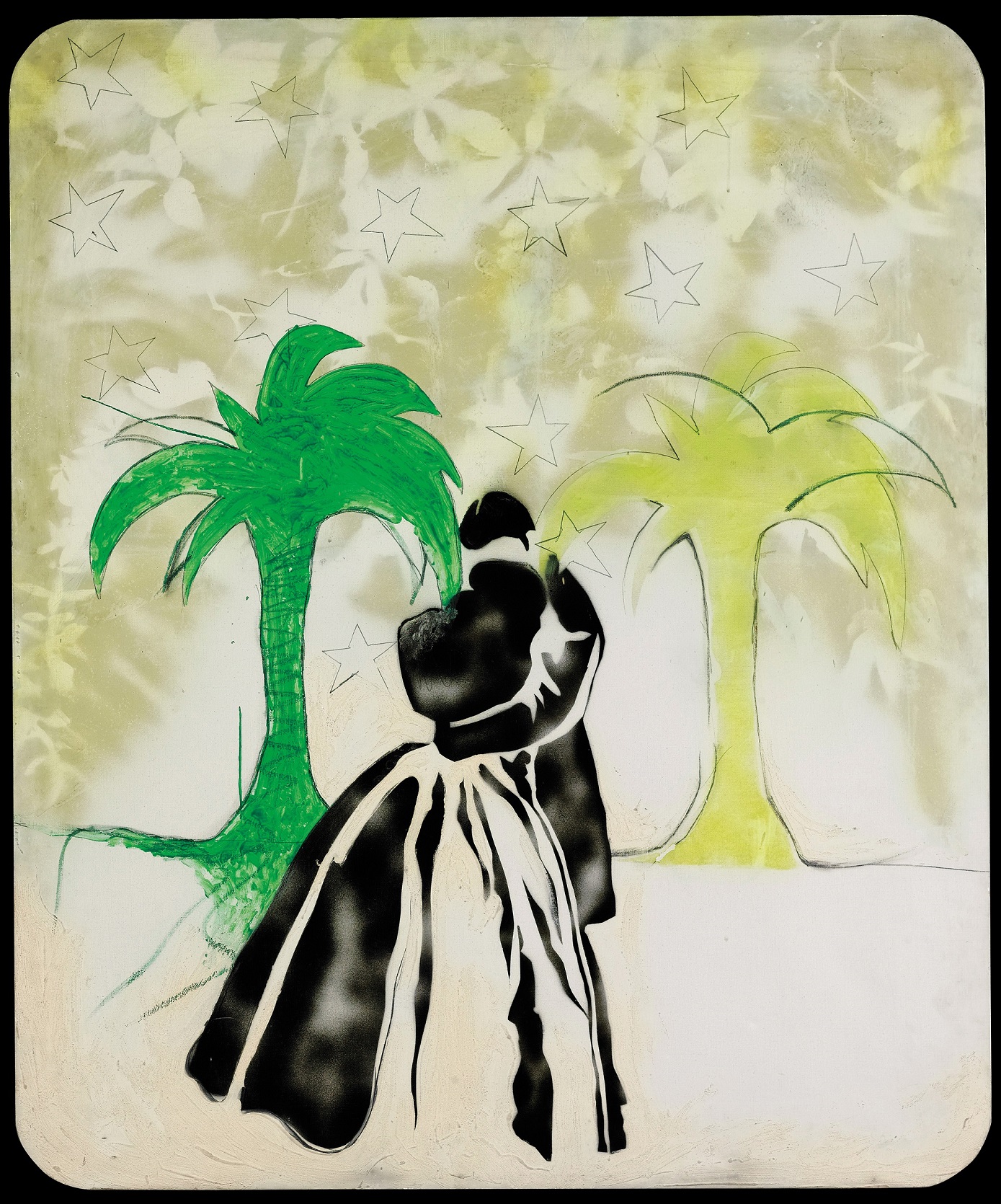

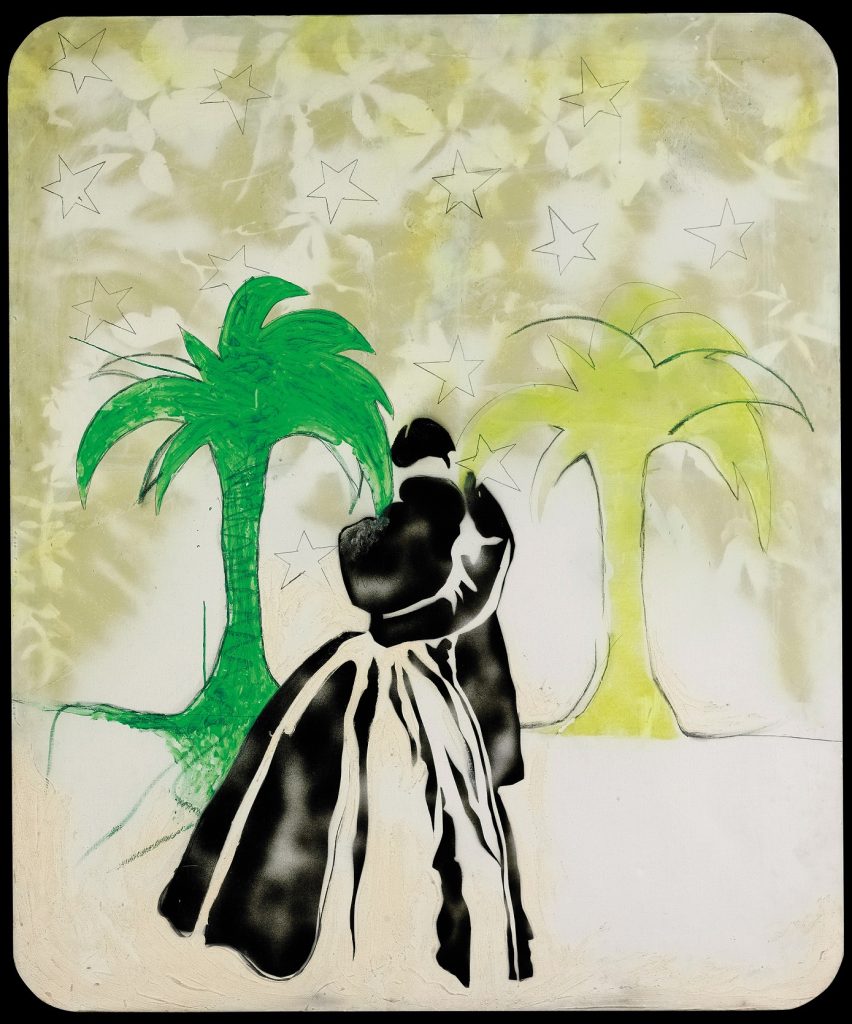

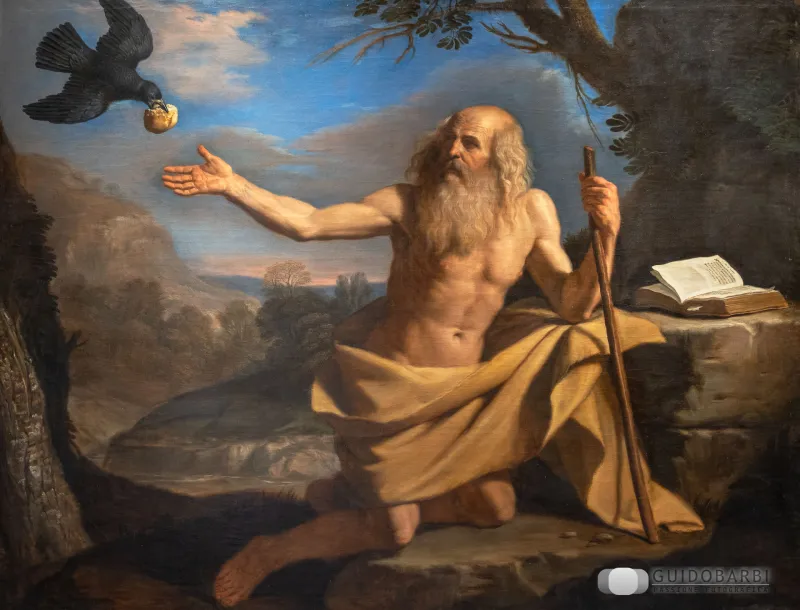

Nella grande sala illuminata dalle ampie finestre, su quelle pareti, L’isola dei morti (Die Toteninsel) di Arnold Böcklin, dalla cui tenebrosa enigmaticità furono attratti diversi artisti, pensatori e letterati, come Freud, D’Annunzio e non ultimo Hitler, che ne acquistò una copia portandola con sé nel bunker dove si tolse la vita; il Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich; e una serie di Jack Vettriano, il pittore dell’eros, della sensualità, del desiderio, che il proprietario di casa scoprì a 18 anni sfogliando una rivista, ed il primo autore ad appassionarlo all’arte.

Soffermandosi su quei dipinti pensò: “Allora le immagini possono raccontare qualcosa che io non so di avere dentro”.

Vettriano ed il languore, l’insinuante, la sessualità, il pittore del sospetto.

Vettriano che desidera, e desidera che il mondo si ami in maniera anche un po’ noir.

Vettriano che racconta le coppie che si amano, ma che siano clandestine o che si abbraccino da vent’anni, questo, la vera opera d’arte, siamo noi a definirlo, nel nostro intimo, attraverso la nostra personale esperienza.

“Se non fosse stato per lui, non avrei mai fatto il critico d’arte”.

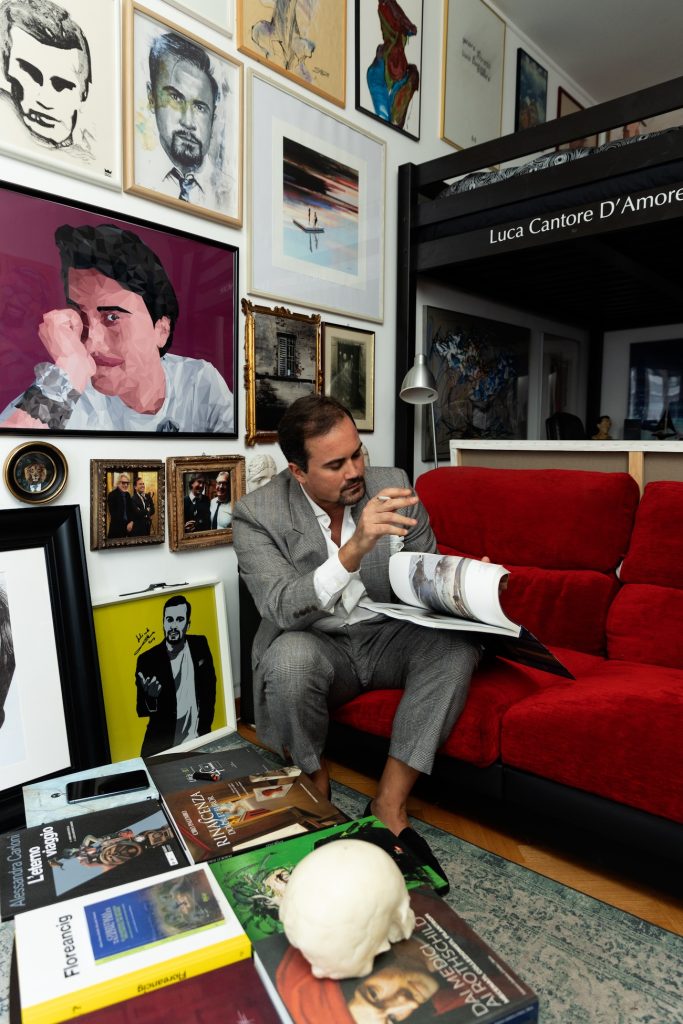

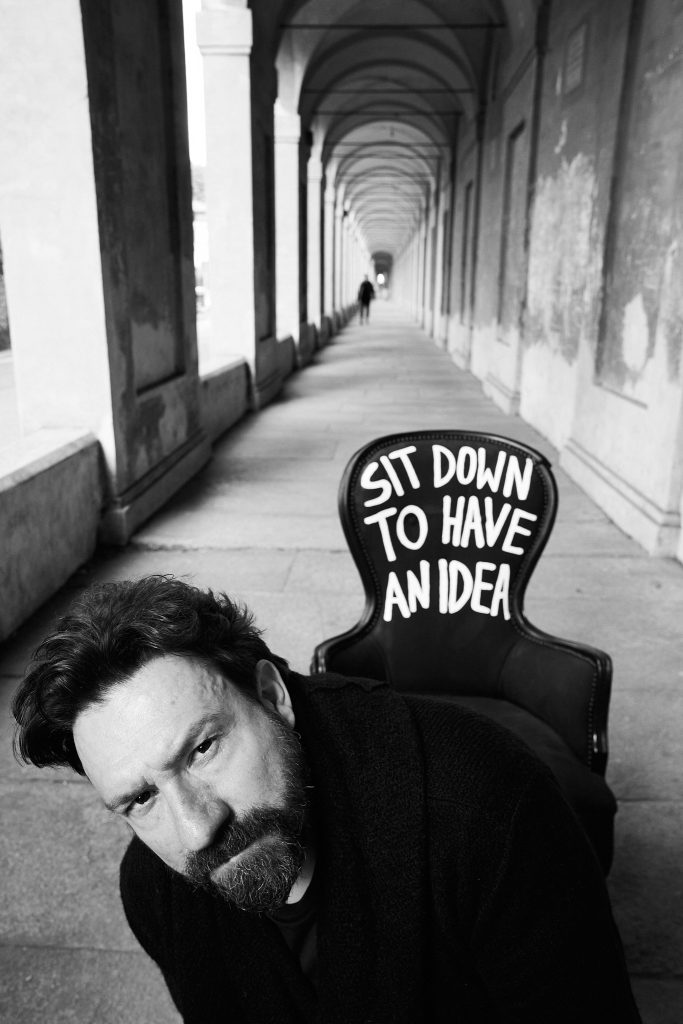

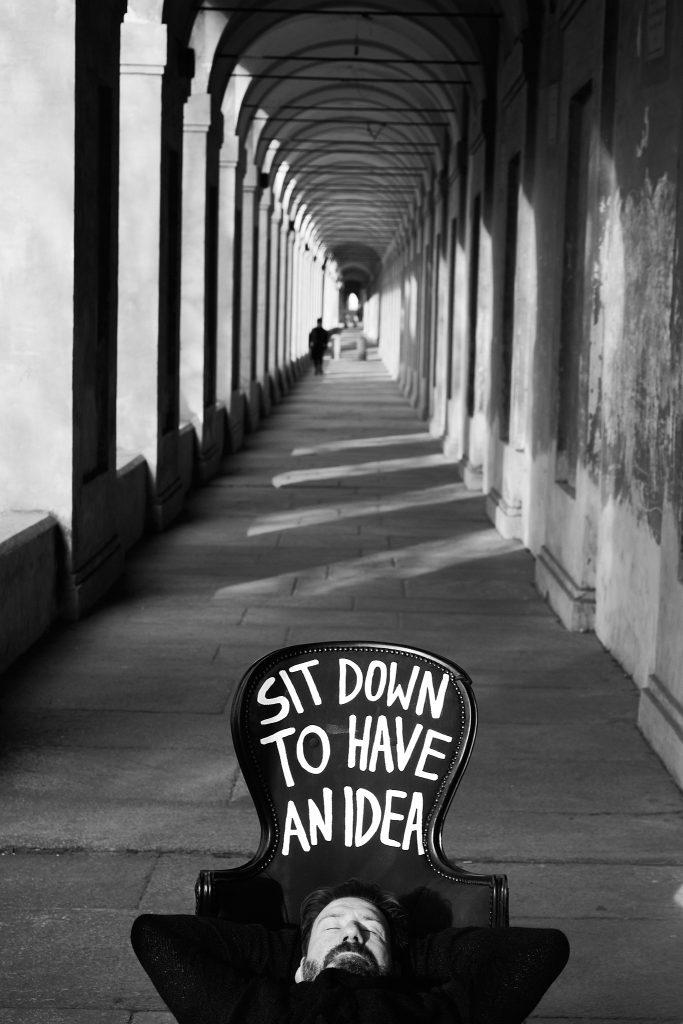

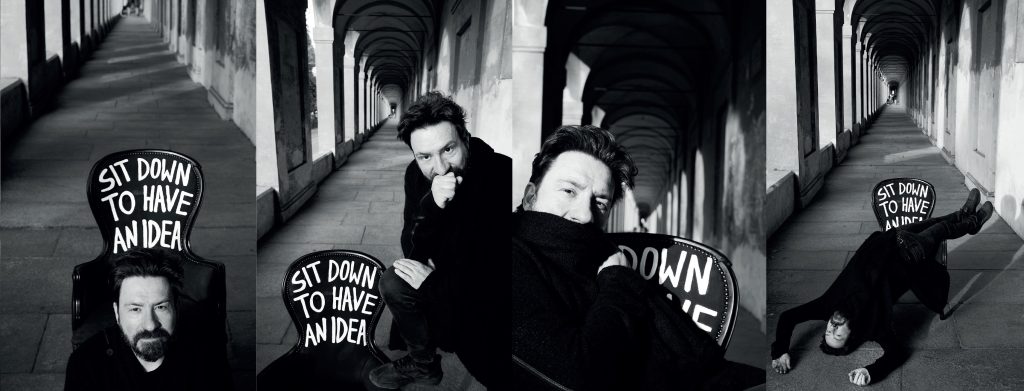

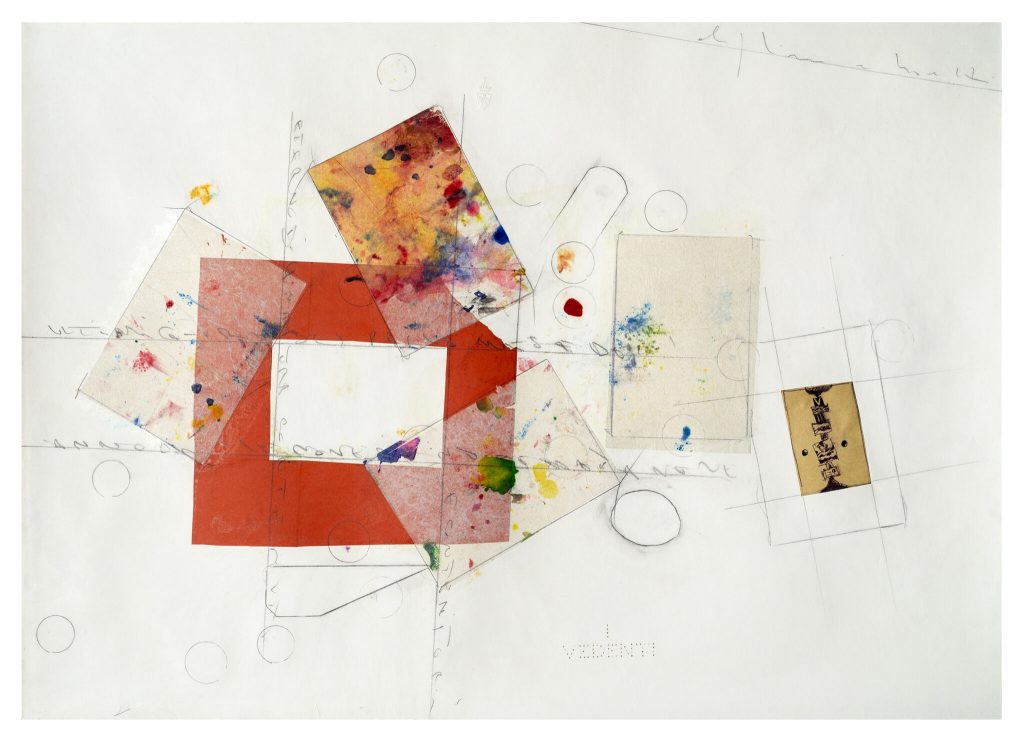

A parlare è Luca Cantore D’Amore, il destino nel nome, refrattario alle definizioni, e una casa che parla: una sorta di galleria d’arte dove colleziona passioni, traguardi raggiunti, le opere che lo ritraggono, come “A Luca cantore di se stesso“, il ritratto ermetico e un po’ critico che gli fece Marco Nereo Rotelli, uno dei più grandi artisti italiani viventi, 10 Biennali di Venezia e da lui soprannominato il Doge, suo padre artistico.

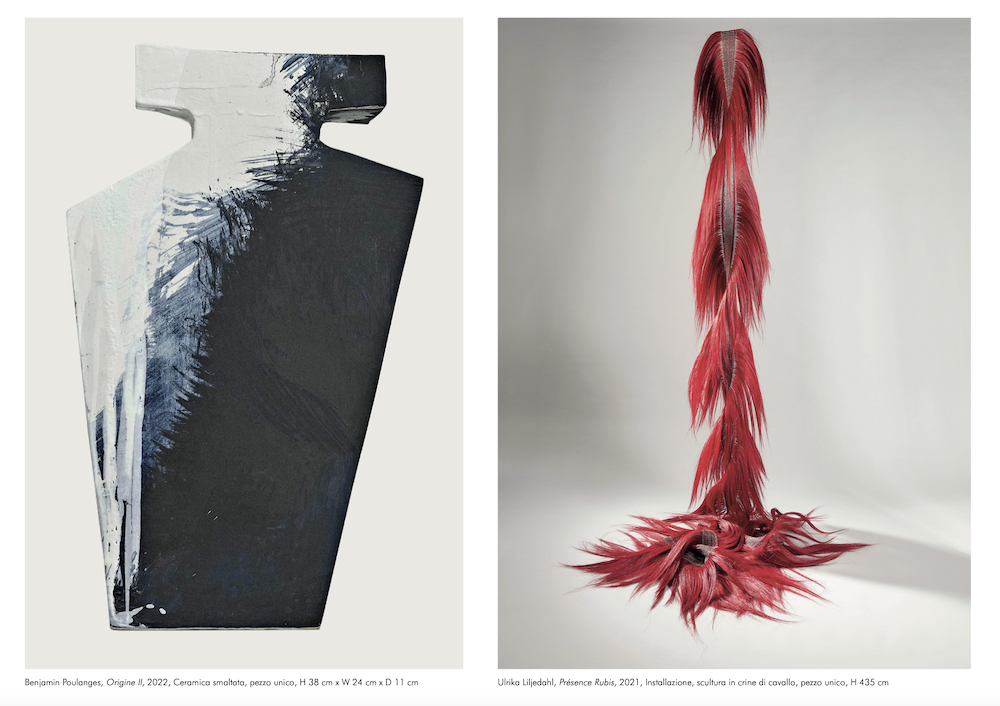

Luca Cantore D’Amore odia le etichette, si sottrae alla definizione di curatore d’arte, di critico, di intellettuale, di scrittore, anche se in definitiva ha pubblicato un libro (L’estetica del decanter, 2019 – oltre a volumi e cataloghi artistici), curato diverse importanti mostre (è Direttore Artistico di Gad, della fondazione «Bartolomeo Gatto», de «Il Prisma» lo studio di architettura internazionale di Milano) e giocato come un paroliere, ma l’aura del poeta è quella che preferisce, forse perchè il poeta fa tutto questo, ma con il cuore.

Tre parole per descriverti.

Tre parole sono pochissime. Furioso, inesauribile, appassionato.

L’inesauribilità a volte si paga anche con lo scotto di ritmi troppo frenetici, talvolta nevrotici, ma la furia ti fa sostenere l’inesauribilità, tutto sul letto della passione che regge ogni cosa.

Perché non ti piace essere definito “curatore d’arte?

Non mi ritrovo nella definizione di specialismo. Un grandissimo antropologo contemporaneo parlava di idiotismo specialistico. L’intellettuale 3.0, a mio parere, deve avere una liquidità tra gli ambiti, quindi essere solo un curatore ci riporta sempre a una definizione che spiega perfettamente José Mourinho nella frase “chi capisce solo di calcio non capisce nulla di calcio”.

Questo in termini paradigmatici è applicabile a qualsiasi disciplina. Chi capisce solo d’arte non capisce nulla d’arte, chi capisce solo di cinema non capisce nulla di cinema. La cultura o è tutto o non è. È intersecata, intrecciata, deve necessariamente essere elastica.

Hai più volte dichiarato di aver dedicato la tua vita allo studio della bellezza. Qual è la tua definizione di bellezza?

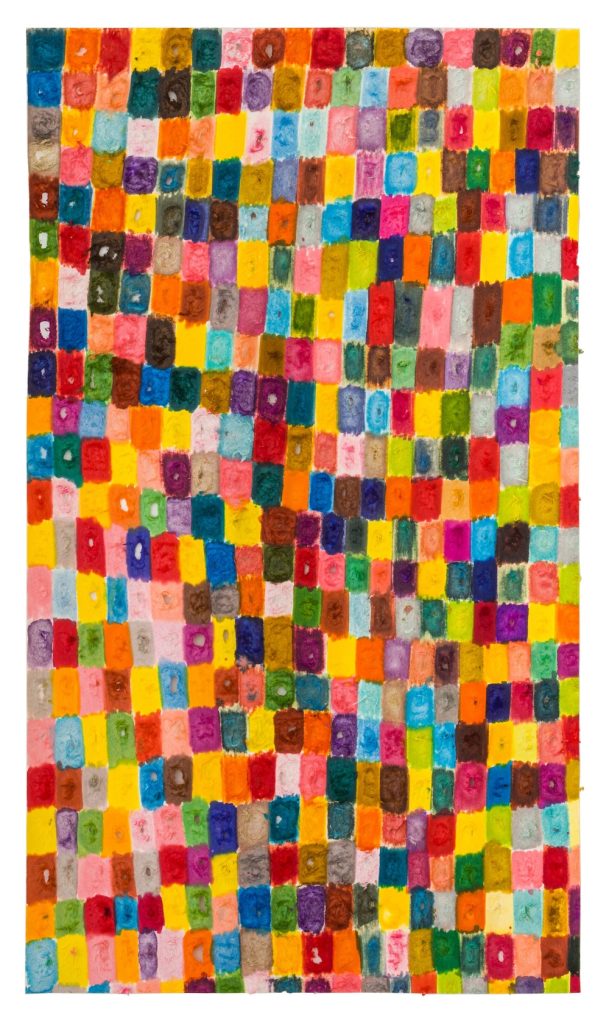

Thomas Mann diceva che può trafiggerci come un dolore. Mentre Paolo Sorrentino insegna che la bellezza include anche lo squallore, che non è bruttezza, è asimmetria, ritualità che non hanno sempre un’armonia ma hanno un senso.

Bellezza è quello slancio emotivo che una volta intercettato ci dà la possibilità di spostare l’asse di noi stessi per qualche millimetro. E non siamo più quelli di prima.

All’altro polo troviamo il concetto di morte, che nelle tue elucubrazioni rimandi spesso quale accettazione della vita, con un approccio quasi artistico ed estetico. È corretto?

Assolutamente sì.

La morte è uno spettro perenne, costante, che ingombra e ci invade nel momento in cui finisce la giovinezza, che fa rima con eternità.

Io credo che uno dei tempi più affascinanti, in quanto umani, sia la finitezza che ci caratterizza. Essere destinati a perire conferisce valore all’attimo e credo che la vita vada vissuta per ampiezza, cioè articolando ogni senso, ogni dimensione sentimentale, emotiva, delle cose; vivere per fronte, non come in una retta, come in una linea.

Diceva De Crescenzo, grande filosofo contemporaneo, che non ha grandi meriti innovativi perché la filosofia è stata scritta tutta prima di lui, ma ha grandi meriti divulgativi, “se noi vedessimo la vita come qualcosa che si svolge sull’asse delle ascisse e delle coordinate, vedremmo che dopo aver vissuto 60 anni, se non avessimo provato mai alcuna emozione, il tempo sarebbe stato appunto un sessantenario. Ma se noi invece svolgessimo la nostra vita deludendoci, soffrendo, amando, gioendo, patendo, immalinconendoci, si genererebbe una retta che non è più lineare, ma va su, giù, su, giù, e questo genererebbe una compressione del tempo. Quindi l’eterna giovinezza passa per la capacità di emozionarsi, sempre.“

Night and Day sono i due macrotemi di questo numero. Qual è la tua natura più profonda? Sei più un animale notturno o vivi con e attraverso la luce?

Devo risponderti con due citazioni. La prima è di Walt Whitman «Mi contraddico, poiché contengo moltitudine». E l’altra è un meraviglioso verso di Shakespeare «di notte e di giorno d’intorno girando».

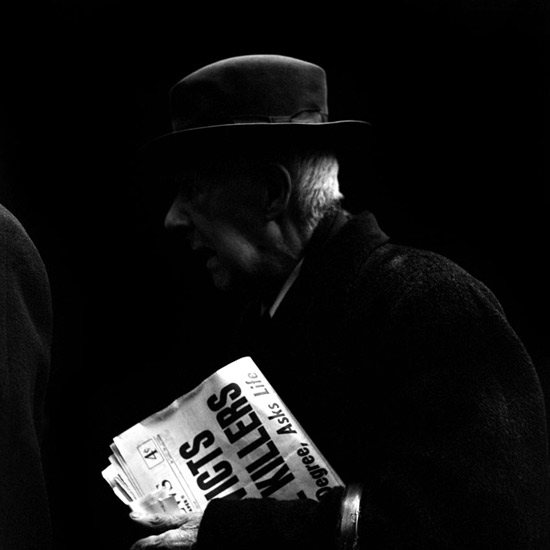

Questa vita frenetica è una montagna russa sentimentale che gira e rigira di notte e di giorno avendo un funzionamento costante ma diverso. Di notte si crea. Immaginare che Mascagni abbia scritto «La Cavalleria Rusticana» di giorno è poco credibile, La Cavalleria Rusticana si scrive di notte, così come Dante scriveva di notte, ne sono sicuro, come lo era Shakespeare: «notte fatta non fosti per dormire».

Io sono un animale notturno dal punto di vista intellettuale e un animale diurno dal punto di vista manageriale. Però la notte per me è un rifugio, un grande involucro poetico e legittimante.

Che ruolo ricopre oggi l’arte in questo esatto momento storico attraversato dall’intelligenza artificiale? E’ cambiato dal Cinquecento Fiammingo o in qualche modo il suo significato più profondo è sempre lo stesso?

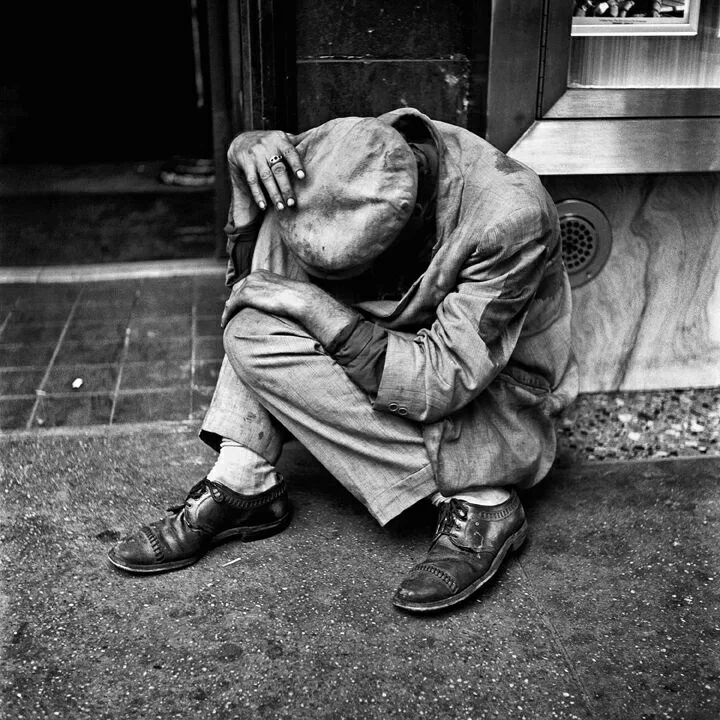

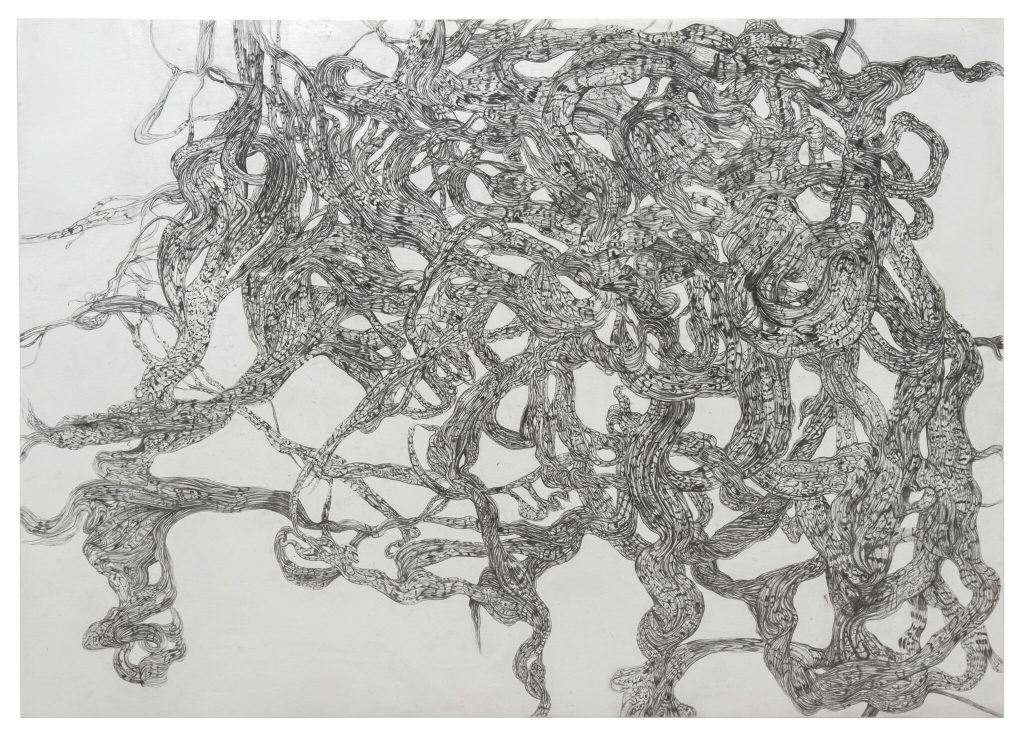

È cambiato completamente e il suo significato più profondo quasi non esiste più. Si intreccia con il marketing, la comunicazione, con quello che viene nomenclato art-washing, cioè un pulitore di coscienza e di economia, di sistemi e meccanismi aziendali. L’arte vera presuppone la solitudine, la lentezza, la sofferenza, ma oggi queste sono tematiche che tutti scacciano, rigettano, rifuggono.

Non si va a fondo, perché andare a fondo significa dover fare i conti con noi stessi. Spesso anch’io sono vittima di questo circo, dell’enorme carillon sempre funzionante che è Milano, da me ribattezzata Eventopoli. Quando tutto accade e ognuno sente la necessità di fare eventi, di manifestare cose, il paradosso è che la qualità si rivela a ribasso perché nulla si distingue più, è tutto omogeneo.

Il vero dramma è dover sottostare ad una serie di dinamiche che quasi inevitabilmente ti espongono alla velocità e di conseguenza alla superficialità, sfugge quella che in filosofia estetica si chiama l’essenza delle cose, l’essenza del pensiero.

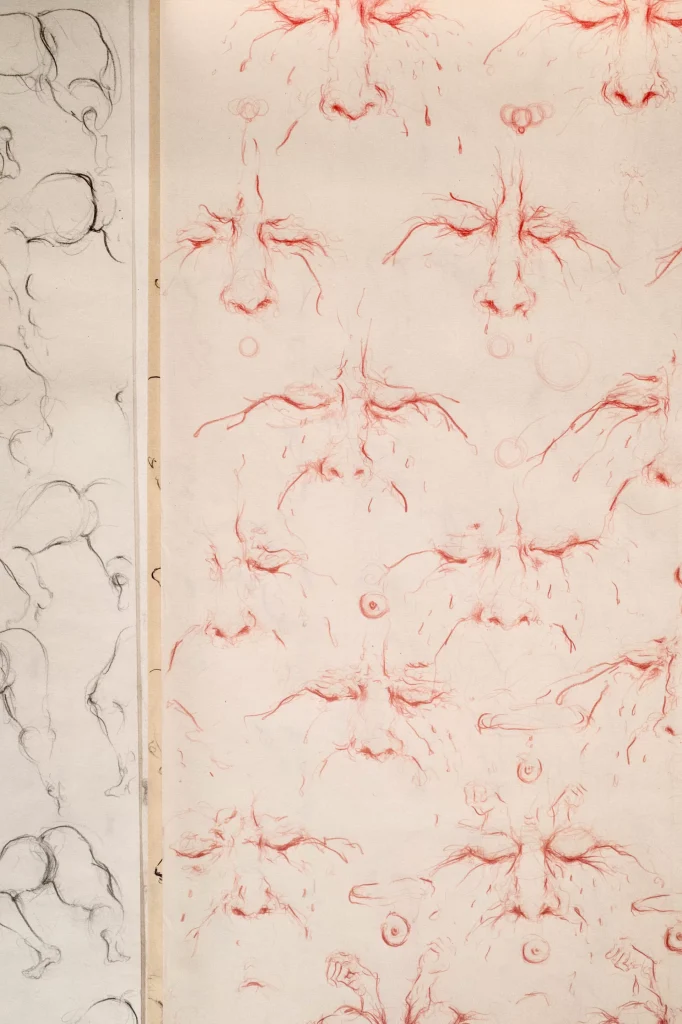

Leopold von Sacher-Masoch ci ha parlato, senza mentire, delle suo ossessioni, lasciandoci un caposaldo letterario, “Venere in pelliccia” 1870. Citi spesso il termine “ossessione” quando parli di arte, svelaci le tue.

Sin da bambino sono stato felicemente sopraffatto dall’insensatezza dell’esistenza, dentro cui oggi svolgo un’attività ancora più insensata, ma con delle impalcature per non sentirmi smarrito e dove c’è spazio anche per il divertimento, da cui derivano tante mie manìe che deflagrano oltre il tema dell’arte, come il mio ordine ossessivo, preparo i vestiti dal lunedì alla domenica, per tutta la settimana saprò come vestire.

Ti pensavo caotico.

Sono caotico a livello mentale, non a livello operativo. L’architettura del mio tempo è ben scandita, altrimenti la creatività, se non affiancata al metodo, diventa delirio. Essere artisti non legittima la casualità.

Tra le figure che continuano ad ispirarmi nel mondo dell’arte c’è senza dubbio quella di Philippe Daverio, che l’ha democraticizzata entrando nelle case di tutti gli italiani con “Passpartout”, un programma televisivo che l’ha resa semplice e comprensibile. So che è stato un tuo caro amico, puoi raccontarci un aneddoto a lui legato?

Assolutamente, tengo anzitutto a ringraziarlo, da qualche parte nel cosmo sono sicuro mi starà ascoltando. Philippe ha introdotto nella storia dell’arte e nella cultura una cosa che prima di lui non esisteva: il sorriso. L’intellettuale, prima di lui, era visto come qualcuno di gobbuto, noioso, ghettizzato dal mondo dello sfavillio, mentre lui viveva la cultura in un modo così disinvolto, così raggiante e canzonatorio che te ne faceva appassionare. La cultura è uno di quegli ambiti che non puoi dire di conoscere se non sai trasmetterla, e lui in questo era un monumento vivente.

Il vero aneddoto è molto personale. La prima volta che mi invitò a casa sua, prima ancora di farmi entrare in casa mi fece attendere 30 secondi sul pianerottolo, pioveva in un modo vertiginoso e notai fuori la sua porta di casa un ombrello, un oggetto così semplice che lo rese però umano ai miei occhi e pensai che alla fine anche Philippe, nei giorni di pioggia, avesse bisogno dell’ombrello. Varcando quella porta, entrando in quel trionfo vivente che era la sua casa studio, capii una cosa molto forte senza che lui me la spiegasse, e cioè che se te lo metti in testa puoi rendere la tua vita un vero capolavoro.

Gabriele D’Annunzio, vero dandy e grande snob, scrisse “vivere non significa semplicemente esistere, ma trasformare ogni momento in un’opera d’arte”. Cosa rispondi agli anemici di creatività, convinti che sia impossibile avere una vita capolavoro, che loro ingenuamente credono possibile solo nei film?

Non sanno cosa si perdono.

Ricordo, senza fare nomi, una grandissima scienziata astronauta che durante una conferenza si schierò contro la creatività, dicendo che solo la scienza avrebbe salvato il mondo, ed elogiava se stessa e questa sua smania di capire l’universo, le stelle, gli altri pianeti, magari visitarli. Un attimo dopo il professor Riccardo Valentini, Premio Nobel per la Pace, membro dell’Intergovernmental Panel on Climate Change e mio caro amico, si interrogò “Non è che forse questa sua passione per il mondo, per l’universo, per le stelle, per i sogni, deriva da quella creatività fumettistica dei cartoni animati, quindi dall’arte da cui inevitabilmente è stata condizionata da bambina!?“

Lo snob che più ami nella storia?

Philippe Daverio, uno snob democratico.

Sabino Cassese dice che l’intellettuale non deve trincerarsi sulla sua torre d’avorio, nonostante il suo sapere, altrimenti diventa snob. Snob può avere una definizione sia mortificante che lucente, ovviamente, e tu sei capostipite di questa definizione, SNOB può essere la volontà di elevare a una potenza X noi stessi, una versione migliore di noi; in questo Daverio era fortissimo perché estremamente selettivo in termini culturali ed intellettuali, ma ascoltava tutti, sorridendo, e poi faceva l’operazione più difficile degli snob, che faceva anche D’Annunzio, cioè scremare, sfrondare. Essere snob non vuol dire avere pregiudizi, vuol dire scegliere, allora lì sei uno snob vistoso.

Domanda di rito, quanto sei snob?

Con i pescatori nei porticcioli a Salerno, quando fuggo dal caos di Milano e dalla mia vita isterica, parlo della tonalità vaporosa del tramonto; le loro storie contengono verità poiché affondano le radici sul terreno fertile dell’autenticità che nessuna modernità, nessuna cultura, nessun libro può darti.

Sono Snob perchè scelgo e anch’io seleziono, come si selezionano gli amori, gli amici, i vestiti, le automobili che compriamo, gli orologi che produciamo, però ascolto tutti, perché la verità viene dal basso, non dall’alto, mai.