Essere di sinistra è innanzitutto essere parte di una comunità, e come in un coro anche la sinistra deve avere un suo canone; un insieme di regole cioè attraverso cui si passa da una voce ad un’altra mantenendo, accentuando, valorizzando la melodia.

La sinistra ha tra i suoi canoni l’idea costantemente e diversamente declinata che nessuno individualmente sta bene da solo, o come diceva Gaber “nessuno può essere felice se non lo sono anche gli altri”.

Questo suo canone genetico la sinistra lo riconosce facilmente quando ripercorre la storia del novecento, le lotte sindacali, l’antifascismo, le battaglie di liberazione e per la libertà. Lo riassume bene la celebre frase di Che Guevara “Ogni vero uomo deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato a qualunque altro uomo”.

Se oggi questo canone è ancora valido, e unisce il coro di coloro che si riconoscono nell’essere di sinistra, appare tuttavia difficile applicarlo e riconoscerlo in questi tempi, che sono di globalizzazione, di velocità, di reti interconnesse e social network.

Perché?

Probabilmente la risposta sta nel fatto che in modo strabico la sinistra guarda al mondo con gli occhi del secolo scorso, quasi volendo obbligare il nuovo quadro a stare nella vecchia cornice – e pretendendo anzi che ci debba anche stare bene. Contemporaneamente la gran parte delle cose che del “nuovo mondo” non comprende assiomaticamente è portata a considerarle sbagliate, pericolose, finanche reazionarie.

In questa ottica la sinistra rinuncia ad essere progressista, rinuncia a cogliere le opportunità delle nuove realtà ed interpretarle in senso di eguaglianza e giustizia sociale, finendo con l’apparire – anche laddove non essere – conservatrice e a sua volta reazionaria.

Se vuole essere protagonista del nuovo millennio la sinistra più che ripensare se stessa è chiamata a leggere con occhi nuovi la realtà, non solo che la circonda ma in cui è immersa, talvolta a sua insaputa e nonostante se stessa.

Per farlo deve cominciare a declinare in forma nuova il vocabolario del nuovo millennio, e per farlo deve vedere il mondo con occhi nuovi, e leggerlo con vocabolari differenti.

Il web è un’opportunità di informazione, di connessione, di comunicazione, di sviluppo, di avvicinamento dei popoli, o è un luogo di disinformazione, di diffamazione, di creazione di miti e leggende che sfugge al nostro controllo e diventa un pericolo collettivo?

Il web è come un’autostrada, nient’altro.

Se tuttavia per le autostrade abbiamo deciso prima delle regole per poterci camminare, nel web abbiamo lasciato fare. Abbiamo lasciato alle aziende costruttrici decidere come e chi dovesse percorrere quelle strade, in quali direzioni, con quali limitazioni.

Ora è chiaro che al gestore e proprietario dell’autostrada interessa che ci sia quanto più traffico possibile.

È chiaro che non sempre questo suo interesse sia anche “il miglior interesse collettivo”.

Ed ecco che la sinistra ha rinunciato al suo ruolo. Ha lasciato fare semplicemente perché l’ha considerato “un fenomeno” e non un’infrastruttura, e non lo ha compreso. Ed oggi ogni limitazione rischia di essere vista come un atto di liberticidio, di censura, di violazione della libertà individuale, paternalismo d’altri tempi.

Se sino al secolo scorso il sapere e l’informazione avevano una loro verticalità ben precisa, fatta di mondo accademico, editoria cartacea e scientifica, e le teorie e le informazioni seguivano precisi percorsi di verifica, discussione e pubblicazione, oggi semplicemente non è più così.

Questo ha portato alla diffusione di qualsiasi imbecillità, anche laddove ammantata da pseudo scientificità, ma ha anche portato alla disintermediazione tra conoscenza e persone.

Accanto ad un analfabetismo di tipo classico assistiamo ad una fase di conoscenza diffusa con una accelerazione senza paragoni nei secoli passati: il sapere non è più elitario.

E questa è sempre stata una battaglia di sinistra.

Battaglia in cui però la sinistra non è protagonista – e che men che meno può rivendicare – semplicemente perché ha rinunciato a fare proprio questo mezzo, questa infrastruttura, legandosi al mondello verticale del “io scrivo (perchè legittimato a farlo in quanto élite) e tu leggi”.

Governare questi fenomeni, trasformare le reti da dominio e oligopolio delle grandi multinazionali americane a infrastrutture pubbliche, aperte, riempiendole con servizi di tele istruzione, tele assistenza, tele amministrazione, e-governance sono le sfide culturali – e industriali – della sinistra.

Così come ruolo sociale e culturale della sinistra è garantire un accesso libero a tutti, a tutti i servizi e opportunità offerti dalla rete, garantire la privacy dei cittadini, la tutela dei minori in rete, e promuovere la consapevolezza di rischi e potenzialità nell’approccio al cyber-spazio.

Uno dei quesiti di maggiore riflessione riguarda poi il mondo del lavoro: il web, in sintesi, crea o distrugge posti di lavoro?

Se vogliamo affrontare la questione con serietà scientifica dobbiamo partire dal fatto che il web – come infrastruttura che riduce tempi e spazi e accelera le comunicazioni – in sé è strumento per creare occupazione, non certo per distruggerla.

Il web non è uno strumento che esiste da un tempo sufficiente per elaborare statistiche precise in tema di distruzione di posti di lavoro come in altri ambiti.

I dati che abbiamo a disposizione invece dimostrano che solo in Italia internet nel suo complesso dà lavoro ad oltre 2,5 milioni di persone, e non sembra al contempo aver distrutto alcun posto di lavoro.

A meno di non voler imputare al web il normale decremento di occupazione in settori produttivi obsoleti, indipendentemente dal web. Ma questa sarebbe una forzatura miope e priva di alcun riscontro scientifico.

Tuttavia il web ha creato certamente nuove professioni, che articolano i processi produttivi in forme nuove, sia quando individuali sia quando associative.

Questo fenomeno porta con sé nuove domande e nuove opportunità. Non si tratta più di forme occupazionali che possono trovare rappresentanza e tutela nelle consuete e tradizionali forme sindacali. Al contrario chiedono di trovare nuove formule di tutela, ascolto, interpretazione dei bisogni.

Ed anche questa è una sfida che non può non vedere la sinistra protagonista.

Se con terza rivoluzione industriale si indicano tutta quella serie di processi di trasformazione della struttura produttiva, e più in generale del tessuto socio-economico, avvenuti nei paesi sviluppati occidentali nella seconda metà del Novecento a partire dal secondo dopoguerra, e caratterizzati da una forte spinta all’innovazione tecnologica e al conseguente sviluppo economico/progresso della società, in chiave sistemica internet è la conclusione di quel processo.

Il web nel suo complesso apre con gli anni ottanta una nuova fase: da un lato la globalizzazione – che facciamo partire per convenienza dalla fine del mondo diviso in blocchi contrapposti – dall’altro l’interconnessione globale.

Da una parte la caduta di confini ideologici, ma anche di produzione e di commercio, dall’altra idee e persone che entrano in contatto a costi ridottissimi, senza mediazioni, capaci di dialogare e conoscere.

Il web oggi consente a piccole imprese di farsi conoscere e commercializzare i propri prodotti, spesso di eccellenza artigianale o locale, in tutto il mondo. Questo crea sviluppo ed occupazione.

Al contempo consente di acquistare a prezzi competitivi i prodotti da tutto il mondo, mettendo spesso in seria difficoltà industrie nazionali.

Se però il primo è un effetto – positivo – tipico del web, il secondo – talvolta negativo – non dipende dal web, che lo ha solo facilitato.

La sfida per la sinistra non può essere quella di proporre le vecchie misure protezionistiche, che non hanno più senso e il cui costo è spesso superiore al beneficio atteso.

Restano temi che la sinistra deve poter coniugare quello ad esempio del calcolo del costo ambientale della produzione di beni a basso costo – come avviene in Cina ed India.

Non può non essere un tema di sinistra quello della difesa della tipicità locale, di riproporre il tema della localizzazione e della difesa dalla delocalizzazione fiscale prima ancora che produttiva delle aziende.

È tema di sinistra che all’esportazione dei beni corrispondano esportazioni di diritti, di condizioni di lavoro, di salari equi, anche tenendo conto dei correttivi locali.

Soprattutto è tema di cui si deve occupare la sinistra quello dei grandi trattati internazionali che contemplino le maggiori garanzie per i consumatori, dal principio della maggior tutela a quello della qualità dei beni.

È inimmaginabile che ad esempio in Europa siano – giustamente – i produttori a dover dimostrare che alcune sostanze non siano nocive prima di immettere i prodotti sul mercato e contemporaneamente in altri paesi sia l’inverso, ovvero si può commercializzare tutto sino a quando il consumatore non provi che sia cancerogeno.

È tema di tutela dei consumatori, ma anche dell’ambiente, ed anche dei prodotti e dei produttori locali, e in ultima analisi quindi di tutela dei posti di lavoro ed ancor più della loro qualità.

Tutto questo attiene al web?

Si, nella misura in cui ci aiuta ad essere tutti più consapevoli ed informati su questi temi, e facilita il reperimento delle informazioni. E attiene al web per la parte in cui contribuisce a seminare disinformazione ed innescare meccanismi dannosi per l’economia e per il lavoro.

Ed attiene certamente alla sinistra essere protagonista attiva di tutto questo, in entrambi i casi e con una posizione chiara e precisa.

Andava sotto il nome di new-economy, quando questa faceva trendy e serviva a vendere azioni delle compagnie hi-tech nelle molto meno new borse di tutto il mondo.

Oggi la definiamo net-economy, facendo riferimento a quell’insieme di beni e servizi che hanno come propria via tipica e specifica il world wide web. Sono un mondo di applicazioni che ci facilitano la vita, che ci offrono servizi, che possono aiutare le persone e le aziende.

La net-economy pesa il 12% del Pil diretto e contribuisce per un altro 5% al Pil tradizionale nel solo emisfero occidentale e dà lavoro diretto a 250milioni di persone.

Quanto ci pervade e ci riguarda è facilmente misurabile. Aprite il vostro telefonino e contate quante app avete voi stessi scaricato. Sommate quelle del vostro tablet e avrete una piccola cifra di un mondo che si muove ed in cui voi stessi vi muovete.

La maggior parte di queste applicazioni è gratuita e la moneta con cui le paghiamo sono i nostri dati personali, quelli che volontariamente e consapevolmente rilasciamo e quelli “indiretti”, tra cui geolocalizzazione e contatti, che tracciano chi siamo, dove andiamo, con quel frequenza, chi sono i nostri contatti e chi sta intorno a noi, quali negozi frequentiamo e quali prodotti scegliamo o cerchiamo.

Questo insieme di dati è un patrimonio immenso, noto come meta-dati, che vengono aggregati e confezionati di volta in volta incrociando altri meta-dati.

Ogni utente di Facebook vale circa 179 dollari, di Twitter circa 71 dollari, 200 dollari è il valore di un utente di Linkedin. Solo per fare qualche esempio, che però ci dice anche che mentre apparentemente questi tre servizi sono gratuiti, li stiamo pagando circa 500 dollari l’anno.

Sino a che ne siamo consapevoli e riteniamo che il prezzo valga il servizio non sorge nessun problema. Ma ne siamo consapevoli?

Ecco che è di sinistra parlare di queste cose.

È compito della sinistra che tra i suoi canoni ha una certa regolamentazione del libero mercato nell’interesse della tutela della collettività chiarire tutto questo, rendere i cittadini consapevoli, mettere in chiaro i costi soggettivi, personali e collettivi, e perché no, porsi anche il tema di tassare questo “trasferimento di valore”.

Perché se – concludendo – vogliamo dire qualcosa sui concetti di web, di new-economy e di net-economy, e quindi anche sui social network, è che questi strumenti sono ontologicamente di sinistra.

Mettono insieme le persone, consentono di raggiungere con facilità il miglior prodotto al miglior prezzo, facilitano la nascita di attività economiche, accelerano la conoscenza e l’informazione, rendono il mondo più vicino e i servizi e le opportunità più veloci.

Ma se tutto questo è ontologicamente di sinistra, rischia pericolosamente di diventare di destra se la sinistra non se ne occupa come suo compito, sociale politico e culturale.

Perché finisce con l’essere di destra scegliere la sicurezza e il controllo dei cittadini a scapito della privacy, è certamente di destra la limitazione della libertà personale e di espressione in nome della eccessiva regolamentazione della pubblicazione dei contenuti (semmai equiparando blogger a testate giornalistiche editoriali).

È di destra “lasciare che se ne occupi il mercato”, semmai in nome di un finto “risparmio pubblico” in infrastrutture, ed in nome del fatto che le imprese private sono più rapide ed efficienti.

Soprattutto è di destra non mettere il paese – tutto quanto e tutto intero – nelle stesse condizioni.

Va sotto il nome di digital-divide ed è quella cosa semplice per cui in una grande città, ricca di persone e imprese, le aziende fanno a gara a offrire servizi veloci e a basso costo, mentre nelle piccole comunità, semmai anche montane, non è redditizio portare nemmeno una linea che andava bene venti anni fa.

Cosa ci interessa della velocità di navigazione? Ci interessa perchè ad esempio è di sinistra che tutti possano accedere a servizi di tele amministrazione, che le persone anziane e disagiate possano accedere a servizi di telemedicina e tele assistenza, che le persone diversamente abili possano avere, anche nelle lontane periferie, la possibilità di essere assistite, ascoltate, che possano socializzare anche solo apparentemente virtualmente.

Ecco perché oggi più che mai questo nuovo mondo, che va letto con occhi nuovi, ascoltato con orecchie differenti e narrato con nuovi vocabolari e diverse sintassi, ha bisogno, ancora e forse più che mai, di una sinistra che lo interpreti.

Ma una sinistra che non ceda di un passo ai suoi doveri genetici, al proprio canone che proprio questo mondo globalizzato e digitalmente interconnesso ci ricorda.

Possiamo dirlo ancora oggi con le parole di Gaber che “nessuno può essere felice se non lo sono anche gli altri” o con la celebre frase di Che Guevara “Ogni vero uomo deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato a qualunque altro uomo”. Questo resta il canone della sinistra. Anche nella net-economy, in cui nessun luogo è troppo lontano da non poter essere raggiunto, e in cui nessun uomo è così lontano da non poter essere preso per mano.

Ho parlato di strumento. Perché un’altra idea di cui la sinistra si deve liberare è che il web sia “un qualcosa di definito con un fine”. Il web è solo uno strumento. Riempirlo di contenuti, modi sani e definire modi insani del suo utilizzo compete alla classe dirigente di ogni singolo paese ed alla comunità internazionale.

Ho parlato di modi sani e insani mutuando un termine sanitario perché – in quanto strumento – il web è anche veicolo di diffusione di virus.

Non solo quelli informatici che minacciano uomini, software e hardware, ma anche di virus culturali e sottoculturali: la demagogia, la falsa informazione, il populismo, il bullismo. Quell’idea per cui l’insulto virtuale o la denigrazione non rientrino nelle fattispecie della diffamazione o della violenza.

Compete alla sinistra chiarire queste devianze, ed essere protagonista di una normazione seria che faccia da anti virus, senza per questo minare le libertà di espressione e di confronto che appartengono geneticamente al DNA della sinistra.

Tag: web

Il web fragile

Sempre più cloud, intelligenza artificiale, dati salvati online, e le nostre vite legate ad app di acquisto, servizi e pagamenti in tempo reale.

Tutto facilmente accessibile ovunque sia locato fisicamente. Ed aziende con un valore di stima borsistica inimmaginabile per qualsiasi altra tipologia di impresa “che produca beni reali”. Questo è il web, oggi, nel 2016.

Un valore legato ai nostri consumi, ai nostri bisogni, alle nostre informazioni e transazioni. A quello che leggiamo, vediamo, desideriamo, acquistiamo, al dove siamo ed al cosa ci consigliano di fare.

Un mare di informazioni il cui peso in elettroni è stato stimato in qualcosa come meno di 40 grammi, una piccola mela o un paio di fragole.

Questa rete che unisce il mondo e ci consente di guardare televisione, chiamare chiunque da qualsiasi posto, mandare messaggi in almeno venti forme diverse, mandare e ricevere mail con allegati mentre siamo in barca o in macchina, si regge su una infrastruttura reale che conoscono in pochi, e da cui tutto dipende.

Ce ne accorgiamo quando queste reti “vanno giù” ed interrompono i servizi di cui serviamo e con loro le nostre vite. Ce ne occupiamo decisamente poco quando questo patrimonio strategico per il mondo intero oltre ogni classe di confini e interessi particolari, finisce nella mani di qualche azienda (come Verizon e Amazon) che la acquistano per pochi spiccioli mettendosi a patrimonio bande di connessione garantite per i propri beni e servizi e di fatto condizionando – domani – la capacità di accesso di chiunque.

Perché Verizon e Amazon potranno anche “chiudere” il proprio core business, ma “vivranno di rendita” rivendendo la connessione e la banda dati ai propri concorrenti (ed a noi consumatori).

Questa rete così grande è legata attraverso piccoli e grandi nodi. E qualche anno fa era già stato avviato un programma per garantire che se anche una o due dorsali fossero state interrotte, la rete comunque sarebbe rimasta in piedi.

Ieri abbiamo avuto una ulteriore prova di cosa sia il web, della sua fragilità, e di quanto forse non sia un bene che i grandi servizi restino un affare privato che i privati debbano gestire.

Perché se gli utili sono privati, gli interessi sono collettivi, e quelli strategici restano nazionali se non anche geopolitici.

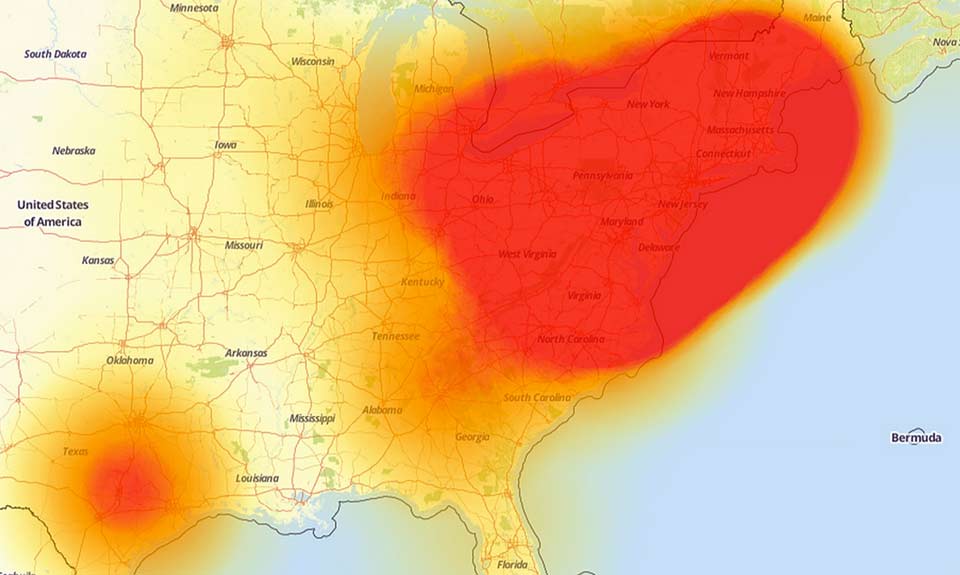

Molto sinteticamente, semplicemente, un attacco massiccio sulla rete Domain Name System service (Dyn Inc), ha letteralmente abbattuto la capacità di connessione della costa est degli Stati Uniti.

L’attacco è stato “semplicemente” un DdoS, ovvero un flusso massiccio di tentativi di connessione (parliamo di decine di milioni di accessi veloci, immediati e simultanei) su uno stesso identico nodo della rete.

Il problema è che su quel nodo e da quel nodo specifico partivano (e arrivavano) gran parte dei servizi di Paypal,Netflix, Github,Twitter, Esty, Pfizer, Visa, Reddit, CNN, FinalcialTimes, NewYork Times, Soundcloud, Spotify, Amazon, Heroku, Shopify, PagerDuty, ZenDesk (la società che gestisce le varie chat automatiche di assistenza clienti su molti siti di servizi), Braintree, Fastly, Cloudflare… solo per citare le più importanti e diffuse.

Il problema pare sia stato risolto in un paio d’ore. Bloccando gli ip di provenienza degli attacchi e contemporaneamente aumentando le risorse di rete, aumentando la capacità di traffico.

Un battito d’ali di farfalla in California che è diventato uno tsunami globale per per tre, quattro ore ha reso non accessibili decine di migliaia di blog, siti, servizi, per decine di milioni di utenti e non possiamo sapere quante vulnerabilità abbia generato.

Kyle York, chief strategy officer della Dyn, ha detto che gli hacker hanno lanciato un attacco denial-of-service distribuito con “decine di milioni” di dispositivi infetti connessi a internet.

Dave Anderson, vice presidente di dynaTrace LLC, società che monitora le prestazioni di siti web, ha dichiarato testualmente “Non ho mai visto un attacco di così vasta gravità, con un impatto su così tanti siti e di così lunga durata. Questo dimostra quanto sia vulnerabile e interconnesso il mondo, e che ormai quando succede qualcosa in una regione, ha un impatto in ogni altra regione.”

Con gli attacchi contro Internet Domain Name System, gli hacker compromettono la tecnologia di base che governa come funziona il web, rendendo l’hack di gran lunga più potente e diffuso.

Il DNS traduce i nomi di siti web in indirizzi Internet Protocol utilizzati dai computer per guardare i siti di accesso. Ma ha un difetto di progettazione: con l’invio di una richiesta di dati di routine a un server DNS da un computer, l’hacker può ingannare il sistema con l’invio di un file che mostra di nuovo gli indirizzi IP al bersaglio. Moltiplicando per decine di migliaia di volte questo processo la mole di dati di cui è inondato il computer bersaglio è enorme.

Un piccolo server può essere in grado di gestire centinaia di richieste simultanee, ma decine di migliaia in un minuto genera un sovraccarico. A quel punto la “macchina” per proteggere se stessa e i dati “si spegne”, e con lei diventano inaccessibili i siti web che ospita online.

Nel caso dell’attacco a Dyn, i computer di destinazione erano i server DNS. Senza server DNS un gran numero di siti web sono inaccessibili dagli utenti di tutto un paese o anche di tutto il mondo. In altre parole, togliendo i server DNS è come togliere tutte le indicazioni sul sistema autostradale di un paese.

William Turton ha commentato “Alcuni pensano che l’attacco sia stato frutto di una cospirazione politica, come un tentativo di abbattere internet in modo che le persone non sarebbero state in grado di leggere i messaggi di posta elettronica della Clinton trapelate su Wikileaks. O per una vendetta per aver chiuso internet ad Assange. Altri pensano che sia il solito assalto russo. Non importa chi l’ha fatto, dovremmo aspettarci incidenti come questo, e che la situazione possa peggiorare in futuro. Stiamo entrando in una nuova era.

Bruce Scheier ha ricollegato questo attacco ad una lunga serie di attacchi “diversi”, che avrebbero tutti insieme una caratteristica comune: sondare la sicurezza della rete nel suo complesso, gli effetti di un attacco e i tempi e i modi di reazione da parte delle compagnie web.

Perché – e questo è un dato che oltre ogni complottismo è più che reale – mettere offline la rete web sarebbe, oggi l’arma perfetta.

E tutto questo – certamente con un focus particolare negli Stati Uniti – non può che far tornare alla mente gli attacchi “dall’estero” al comitato nazionale democratico, alle mail della Clinton, agli attacchi cinesi di spionaggio industriale… al di là delle teorie del complotto è chiaro che – oltre le azioni degli hacktivist – la guerra geopolitica si combatte soprattutto sulle infrastrutture della comunicazione e nel mondo dell’informazione.

Quanto è grande il web

La percezione che abbiamo del web, della sua grandezza, dei siti “che contano”, della rilevanza dei contenuti, è basata essenzialmente su “ciò che noi vediamo”.

Quando parliamo di web, in altre parole, è come se facessimo una sineddoche della rete: riteniamo che “quella parte” che noi osserviamo, su cui navighiamo, che ci interessa, sia anche “il tutto”, ovvero non solo quello che riteniamo noi, i nostri concittadini, i nostri co-linguisti, i nostri “simili occidentali”, riteniamo rilevante.

Siamo finanche portati a pensare che il web sia un fenomeno prettamente occidentale, riservato a noi “che abbiamo la libertà”, e che in fondo – per quanto potenzialmente numerosi – “gli altri” abbiano poco a che fare con la rete. Se non (semmai) in quei casi in i cui colossi cinesi delle vendite online “stanno in rete”, e anche in questo caso, secondo noi, in una chiave tutta rivolta a consumatori e cittadini occidentali.

Infine – e on è di poco conto – consideriamo la nostra rete più libera, trasparente, finanche sicura, e a prova di privacy.

Questa percezione però, è vera?

Intanto in termini quantitativi assolutamente no.

Tra i primi 25 siti internet visitati al mondo, ben 8 sono cinesi e 2 russi. Tra i primi 50, 20 non sono occidentali.

Mentre tuttavia quasi un 30% dei navigatori dei primi 15 siti occidentali (per esempio Google, Youtube, Bing) sono russi, cinesi, indiani, gli utenti degli otto siti cinesi e due russi sono praticamente solo locali.

Questo significa che mentre “loro conoscono noi”, noi sappiamo ben poco on solo di loro, ma anche delle sintassi, della rilevanza, dell’informazione e dell’interazione “made in Asia”. Anche se quello per noi è il mercato più grande, ed anche se noi siamo “il loro mercato di riferimento”, ed anche se rappresentano la metà della popolazione mondiale.

Il web russo e cinese, in particolare, è certamente “molto controllato”, esistono filtri e software di mappatura che lasciano molto poco spazio alla privacy. Se questo è vero va anche ricordato che mentre quello è un controllo “governativo” – che spesso da risultati anche nella lotta alla corruzione, alla criminalità, al terrorismo – quello che viviamo noi, silente, e nella nostra inconsapevole corresponsabilità, è una appropriazione, archiviazione, manipolazione, gestione e rivendita sistematica dei nostri dati da parte di aziende private, e non solo per fare business e scegliere per noi le inserzioni che vediamo e le notizie che dobbiamo leggere.

Tra le convinzioni da sfatare per esempio c’è quella secondo cui “i siti delle nostre aziende sono più sicuri per i consumatori”.

Da noi eventuali condanne per condotta scorretta da parte di un’azienda sarebbero coperte da privacy, accordi di riservatezza, sepolti da azioni di comunicazione… e informazioni negative sulle nostre aziende sarebbero difficili da trovare, in quella che consideriamo “una rete trasparente e publica”.

In Cina ogni sito internet si chiude con molti link “istituzionali”.

Questo è il footer di sohu.com – 24° sito per traffico al mondo, ottavo in Cina.

Questo è il footer di sina.com.com – 18° sito mondiale e quinto in Cina.

Infine questo è QQ.com – 8° sito mondiale e secondo in Cina.

Francamente non so quanti siti occidentali sarebbero disposti a mettere in così chiara evidenza tanti link “di trasparenza” sul proprio operato. Tra questi addirittura uno diretto alla “polizia postale” per denunciare eventuali frodi o contenuti illeciti.

Tra i vari link è interessante “monitoring di rete”.

Cliccando su quel link si accede a tutta una serie di informazioni immediate, tra cui tutti i dati sul titolare del sito, l’amministrazione, la capitalizzazione, i contatti, un form per reclami e segnalazioni ad un’autorità terza.

Ma c’è un link ancora più sorprendente – anche perché si raggiunge con estrema facilità – ed è questo

dove nelle “informazioni finanziarie”, oltre a nomi e cognomi degli azionisti con le rispettive quote di partecipazione, controvalore in Yuan, incarichi aziendali, seguono tutte le sanzioni e multe e cause legali intentate da consumatori e aziende (nel caso specifico per violazioni sulle norme di pubblicità e concorrenza).

Ci sono profonde differenze nel web, e qualche volta potrebbe essere davvero utile “fare un giro” fuori da quello che – secondo la nostra percezione – è tutto il web.

Certo, non tutto ci piacerà, dalla grafica a una certa aggressività di notizie e pubblicità, e certamente molte cose non incontrano il nostro “gusto occidentale”.

Però potrebbe anche accadere che potremmo farci venire qualche buona idea, ad esempio in termini di pubblicità e trasparenza, anche made in Cina.

Non so quante aziende avrebbero piacere a vedere online immediatamente raggiungibile una scheda come quella su QQ.com, ma credo che per i consumatori si, sarebbe utile e davvero trasparente. Forse molte delle nostre scelte cambierebbero.

Il nuovo mondo dell’informazione

Quella cui stiamo assistendo, non sempre consapevolmente e spesso in modo frammentato, è una vera e propria trasformazione strutturale del giornalismo e del mondo dell’informazione nel nostro Paese. Ma in pochi – anche tra gli addetti ai lavori – se ne sono accorti.

Partiamo da alcune notizie frammentate, apparentemente senza alcun legame diretto.

Il gruppo Repubblica-Espresso si fonde con La Stampa- Secolo XIX. Nasce il più grande gruppo editoriale italiano con radio, siti web e vere e proprie tv online i cui contenuti, nel tempo, spesso superano le audience televisive.

Il Corriere della Sera passa di mano. Dallo storico gruppo di controllo del mondo industriale milanese ad un “editore puro” del mondo dei periodici, a forte vocazione pubblicitaria, proprietario anche di una rete televisiva, La7, che compete ormai alla pari sui contenuti con Rai e Mediaset.

Qualche anno fa la prima grande ristrutturazione della carta stampata aveva visto mettere insieme in QN testate storiche Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno sono ora identici, cambiando solo la testata. L’edizione locale è in un fascicolo interno. Il rapporto tra edizione locale ed edizione nazionale è ribaltato.

Sin qui le concentrazioni, che parlano di riorganizzazione. Ma che parlano anche di un’editoria consapevole di non poter essere più “strumento di potere e di pressione” di qualche gruppo industriale. Che parlano di un’editoria alla ricerca di una strada industriale autonoma, quasi come nel resto del mondo. Concentrazioni che in fin dei conti ci raccontano che quel mondo frastagliato di piccole testate auto-referenti, in un’area linguistica piccola come l’Italia e in cui si legge pochissimo, non avevano ragion d’essere. Tutto questo ha pro, ma anche moltissimi contro in termini di libertà di stampa, di pluralismo dell’informazione, di informazione locale, e di “sbocchi e alternative” professionali.

Nello stesso tempo in cui avvenivano queste forti ristrutturazioni, con qualche anno di ritardo il mondo dell’informazione del nostro paese scopriva il web. Prima come “archivio”. Poi come “vetrina” per metterci dentro i contenuti delle edizioni cartacee. Poi sempre più come contenitore in cui mettere “quello che non c’entrava” fisicamente nell’edizione “nobile”.

Finalmente qualcuno si è accorto che potevano nascere testate “solo web”, nate per il web, che potevano essere più forti e competitive dei “cari vecchi giornali”. Non sul blasone, né sulla riconoscibilità, ma certamente sulla “quantità dell’offerta” di contenuti (non sempre informazione vera e propria).

I giornali di questo paese non si sono fermati un momento a riflettere, ed a scegliere una propria via, autonoma e originale, semmai puntando su un patrimonio immenso fatto di archivi, storia, contenuti unici e autorevoli. Hanno scelto la via decisamente inflazionata di “seguire”.

E questo ha fatto si che oggi non ci sia sostanzialmente differenza tra i siti di un giornale e un qualsiasi sito di contenuti generici, di “raccoglitori di blogger” e quant’altro. Non che ci sia niente di male in sé. Ma quello che manca è la risposta alla domanda “qual è la differenza tra l’informazione professionale e professionista?”. Quella per intenderci per cui un utente dovrebbe essere disposto a pagare dei soldi, dal momento che – in molti casi – è davvero difficile trovare le righe di notizia tra link, pubblicità, adv, pop-up, inserti e cornici e “…continua a leggere” e quando un video di 20 secondi ne ha 30 di pubblicità prima e un banner (quando non due) sopra.

Mentre si inseguiva il web, accadeva che la rete andava più veloce dei giornali.

Nel bene e nel male le aziende dell’informazione native digitali erano liberi da pesi e costi industriali del passato. La loro non era una innovazione o uno sviluppo, ma era “il prodotto”. E questo le ha rese libere anche di sbagliare ma prima di tutto di scegliere vie e modelli alternativi, che spesso hanno incontrato più immediatamente i gusti e le esigenze dei lettori.

Tutto questo fa si che oggi sempre più spesso i gruppi editoriali classici, più che immaginare un percorso proprio, tendano ad acquisire realtà della rete per “farle proprie”.

Qualche volta costa meno, ma molto spesso il rischio è di acquisire qualcosa che “appare vincente” ma che in realtà la rete considera quasi decotto.

E accade sempre più spesso anche che invece realtà native digitali attraggano redattori dalle testate tradizionali, offrendo anche a parità di retribuzione (ma fosse anche meno non è questa la discriminante) più spazi, autonomia, e possibile creatività.

Del resto l’elemento centrale resta il pubblico, che è anche visibilità personale, e se al netto di bounce, click-baiting, pagine-fantasma, click acquistati e sistemi vai ed eventuali, comunque, alla fine, quel contenuto online raggiunge nel tempo cinque volte i lettori della carta stampata, la riflessione, anche professionale, è più che aperta.

Il quadro va completato con qualche nota sulla stampa locale. Quella stampa fatta di piccoli quotidiani e settimanali che hanno un potenziale immenso: la notizia del e dal territorio.

Essere cioè non solo vetrina reportistica, ma vero e proprio punto di riferimento per ciò che avviene in un’area specifica. Proprio quella “geolocalizzazione” di contenuti (e quindi inevitabilmente anche di lettori) che è la merce più cara oggi sul web.

Per loro il web sarebbe una risorsa immensa. Raccolta di pubblicità locale, mirata e geolocalizzata, visibilità dei contenuti, gestione dell’archivio storico e tematico.

E tuttavia questa rivoluzione digitale, per loro salvifica, è impedita da almeno due limiti.

Mancanza di risorse umane, perchè spesso parliamo di testate con organici ridotti all’osso, e soprattutto mancanza di risorse da investire in un vero progetto industriale di informazione locale online, perché parliamo di testate già in difficoltà sul fronte del bilancio ordinario.

È in questo quadro generale – fatto di concentrazioni ai limiti della legalità sia sul fronte della distribuzione che sul fronte della raccolta pubblicitaria – che si inserisce la proposta di riforma dell’editoria, in agenda in questi mesi.

Il web tossico

Il web offre straordinarie opportunità di comunicazione, disintermediazione, organizzazione.

Questa caratteristica di “strumento di opportunità” tuttavia non è priva di rischi, proprio perché la disintermediazione preclude quello strumento di verifica della notizia – nel bene e nel male, e talvolta costituendo un limite alla conoscenza – che stava alla base dell’informazione, che non va dimenticato costituisce anche il fondamento delle democrazie, contribuendo a formare una coscienza consapevole, sulla cui base – almeno in teoria – si forma la coscienza civica e quindi un voto consapevole.

Alle vecchie forme di comunicazione, generalmente unidirezionali, orientate da uno schermo verso il pubblico quanto da un foglio di carta stampato ai lettori, il web affianca oggi un canale interattivo, in cui almeno in teoria ciascuno può essere creatore di contenuti – e quindi di informazione – e può contemporaneamente interagire, condividendo, citando, commentando, contenuti altrui.

Questa forma di partecipazione è certamente positiva, come ogni forma di disintermediazione, perché avvicina il cittadino all’eletto, il candidato agli elettori, il media tradizionale ai lettori.

Un’osmosi che può generare plusvalore, può migliorare la qualità dei messaggi e dei contenuti, e può far scoprire mondi e micromondi sino a ieri sconosciuti, degni di spazio e rappresentanza.

Ma il web non è privo di rischi di natura diametralmente opposta.

Essendo uno strumento editoriale, che genera introiti – spesso rilevanti quanto non sempre trasparenti – e vive di accessi, visite, click, genera anche tutte le patologie legate all’uso di “qualsiasi strumento utile” a generare questi accessi, e quindi incassi.

Andrea Coccia su Linkiesta ha scritto un interessante articolo dal titolo “fenomenologia del click baiting”.

”Una delle strategie più funzionali all’accumulo di pagine viste sono i contenuti che vanno sotto il nome di click bait, letteralmente “esche da click”, studiati apposta per dare il meglio sul circuito dei social network e la cui missione è diventare virali, incuriosire il lettore, ottenere il maggior numero di click. Quindi, attenzione: il click baiting riguarda la forma, non il contenuto.

Si tratta di un fenomeno diffusissimo. Chiunque di noi abbia un account su un social network — Facebook e Twitter soprattutto — ne noterà decine ogni giorno e spesso, abboccando, ci cliccherà. Attenzione però, perché non tutti i contenuti click bait sono della stessa pasta.

Reinterpretando Hegel, potremmo dire che la notte dell’informazione online, infatti, è popolata da vacche di tutti i colori e di tutte le forme: si va da contenuti ad alto tasso informativo che del clickbait hanno solo la forma, pensata apposta per rendere più accattivante il contenuto, fino a contenuti a tasso informativo pari a zero e, negli ultimi tempi, sempre di più di cattivo gusto.

A fine novembre del 2013, Bryan Goldberg ha pubblicato un articolo molto interessante che si intitola Viral content is going to be a terrible business model.

Goldberg individua almeno due caratteristiche dei contenuti virali e acchiappa click che potenzialmente li rendono, alla lunga, inefficaci: la prima caratteristica è loro totale genericità, ovvero la loro sostanziale incapacità di attirare un pubblico compatto e riconoscibile, fattore che, quando vendi uno spazio pubblicitario, non è certo di secondo piano.

Posto che la strategia più efficace per accumulare un numero sufficiente di pagine viste sia produrre contenuti leggeri, virali e acchiappa click, un sito di news che porterà avanti questa strategia, pur riuscendo a ottenere ottimi risultati in termini di pagine viste, attrarrà per forza un pubblico qualitativamente variegato, tanto variabile e aleatorio da somigliare, agli occhi degli investitori, più a una folla casuale di persone poco identificabili che a un pubblico compatto e definito di potenziali clienti.

Tutto questo attiene al mondo del web in generale, ai siti di informazione, a quelli di produzione di notizie e contenuti.

Tuttavia questo fenomeno spesso tracima dai confini dei siti web e dai contenuti, e finisce con il diventare modello di comunicazione, anche politica.

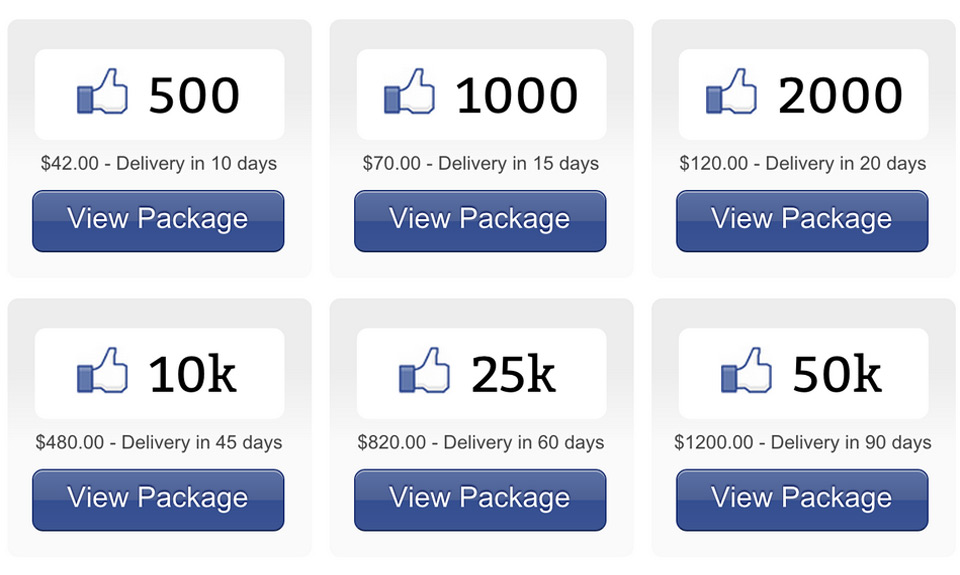

Perché un assioma della comunicazione web 2.0 vede nelle visite ai siti e nei fan, e nei follower, e nei commenti, e nelle condivisioni, una strana simmetria in termini di consenso politico, di voti, di leadership.

La “comunicazione politica tossica”, inteso come quell’insieme di casi in cui il messaggio, la sua organizzazione, e la sua viralizzazione, e le dinamiche di gruppo nei social network, determina da un lato una falsa percezione del consenso, e dall’altro tendono ad una vera e propria manipolazione, della realtà e delle persone.

La politica ma che si intreccia con il mondo dell’informazione proprio perché – con i nuovi strumenti di comunicazione di massa – è sempre più diventata anche uno spettacolo massmediale, finendo con il condividere regole e metriche tipiche degli show, seguendo l’audience e la telegenia, subendo il condizionamento di ciò che fa alzare o meno lo share.

Ed anche la cd. webreputation non sfugge a questa deformazione, attraverso la lettura di dati di accessi, letture e condivisioni come metrica del consenso politico.

Con tutte le implicazioni patologiche del caso, soprattutto quando i dati – come sin troppo spesso e massicciamente avviene – sono dopati.

L’ho definita comunicazione tossica perché, proprio come un virus, si diffonde nel web contaminando comunità, persone e ambienti, spesso inconsapevolmente.

La caccia al numero di fan e follower, quanto il valore kloud, piuttosto che il numero di visite al proprio sito finiscono con l’essere l’unico obiettivo da perseguire, a costo e scapito dei contenuti, della riflessione, del progetto politico, del programma e dei valori. Spesso anche a discapito della coesione della propria comunità.

La cura – se c’è – a questo virus passa necessariamente per la consapevolezza: prendere atto della malattia, degli effetti che questa genera, del come deforma la società, la sua sintassi, i suoi valori.

Come il network-marketing che negli anni ottanta ha trasformato i “nostri amici” in “contatti commerciali e clienti”, così il “social networking” politico rischia di farci percepire le persone in base al numero di amici, in base alla numerosità dei gruppi, finendo con il considerare queste cose come “seguito e merito politico” e come valore.

Perché in definitiva, il rischio, è che il web da strumento utile per la comunicazione, disintermediazione ed organizzazione della società e della politica, finisca con il deformare e trasformare – inconsapevolmente – non solo la comunicazione, ma anche il rapporto con la politica e l’organizzazione della società.

Italian Internet Day: 30 anni fa il primo collegamento via web

Matteo Renzi lo aveva annunciato un mese fa: oggi si celebra l’Italian Internet Day, a 30 anni di distanza dal primo click italiano sul web. Era il 30 aprile 1986 e dal Centro universitario per il calcolo elettronico del Cnr di Pisa (Cnuce) partiva il segnale che avrebbe raggiunto la stazione di Roaring Creek, in Pennsylvania. L’Italia fu il quarto paese al mondo a collegarsi ad internet. Chissà cosa hanno provato quegli studiosi entusiasti a sentirsi i pionieri di un nuovo mondo. Chissà come immaginavano quel futuro che in qualche modo stavano toccando con mano, e quanto è lontana la realtà di oggi da quelle fantasie. Certo da quel giorno all’ingresso ufficiale di internet nelle case degli italiani sono passati anni. All’inizio tutto sembrava complicato: i collegamenti erano lentissimi e molto costosi. Basti pensare al fatto che bisognava scegliere se navigare o parlare al telefono, aspettare a lungo per scaricare un’immagine e ricordare di spegnere il modem per evitare bollette salate.

Oggi non si riesce a immaginare la vita in Italia senza il web. Ma la strada per una educazione digitale completa e profonda è ancora lunga. Ne ha parlato oggi il premier Matteo Renzi, in collegamento video durante i festeggiamenti dell’Italian Internet Day al Cnr di Pisa. «Trent’anni fa quel primo collegamento fu pioneristico, il quarto al mondo – ha dichiarato – Oggi dobbiamo recuperare quel posizionamento in Champions League». Parole considerate vuote da alcuni manifestanti – circa 500 – che hanno invaso la cerimonia contestando il premier. «Hanno diminuito i fondi alla ricerca – accusano i manifestanti, tra i quali si scorgono sigle e striscioni riconducibili a sindacati di base, centri sociali, collettivi e universitari e anche “vittime” del salvabanche – Le riforme che vengono fatte sono tutte contro di noi, lavoratori dipendenti e precari. Siamo qui all’esterno del Cnr per dire no alle politiche di questo governo». Alle contestazioni si è aggiunta la delusione per la promessa di Renzi sulla banda larga. Il Presidente del Consiglio aveva infatti annunciato che oggi sarebbe partita l’assegnazione dei contributi pubblici, ma la questione è ancora in sospeso. «Il bando sarà oggi al consiglio dei Ministri, anche se non c’è bisogno» ha spiegato il premier.

In tutta Italia intanto si sono susseguiti festeggiamenti per l’Italian Internet Day. Una Vita da Social è il nome del progetto sviluppato dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni insieme al Miur, presente nelle scuole di oltre 100 province con l’obiettivo di consentire agli utenti della Rete di navigare in piena sicurezza. «Oggi l´enorme portata tecnologica, storica e sociale di quell’evento appare evidente a tutti – ha spiegato Roberto Di Legami, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni in merito al primo collegamento italiano – come altrettanto lo è che le opportunità di Internet siano accompagnate da rischi anche seri. Con la diffusione della cultura della sicurezza, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è divenuta nel tempo un punto di riferimento per tutti gli utilizzatori della Rete». Per Save The Children nell’anniversario di questo importante traguardo un pensiero va a chi è ancora “offline”. L’ong ha diffuso i dati sulla diffusione del web tra gli adolescenti: ben l’11,5% dei ragazzi italiani tra gli 11 e i 17 anni non ha mai usato internet. Numeri pesanti per quella che viene definita una generazione iperconnessa. Molti di questi ragazzi provengono da famiglie economicamente disagiate. «Spesso i ragazzi disconnessi da Internet sono tagliati fuori da altre opportunità educative e culturali, che li allontanano ancora di più dai loro coetanei, in una spirale che non fa altro che aumentare la povertà educativa» commenta Raffaela Milano di Save the Children.

Donne e tecnologia: Microsoft incentiva la formazione con il progetto Nuvola Rosa

Si chiama Nuvola Rosa il progetto di Microsoft dedicato alle donne che vogliono lavorare nell’ambiente digitale, presentato oggi a Roma. Giunto alla quarta edizione, Nuvola Rosa si dedicherà quest’anno al sud Italia, e in particolare a tre città: Bari, Napoli e Cagliari. Nelle giornate tra il 9 e il 13 maggio, mille ragazze italiane e straniere tra i 17 e 24 anni potranno seguire dei seminari gratuiti a tema donne e tecnologia. Dai social media al personal branding, dal marketing allo storytelling, i corsi offriranno una panoramica completa delle competenze da sviluppare per poter lavorare efficacemente sul web.

Dopo Firenze, Roma e Milano, protagoniste delle passate edizioni, Nuvola Rosa si dedica quest’anno alle grandi città meridionali per permettere alle loro donne di aprirsi al mondo digitale e cercare lavoro nel web. Durante i seminari, infatti, laureande e neolaureate potranno partecipare ai colloqui con le aziende partner e ottenere concrete offerte di lavoro. In Italia la presenza femminile nelle aziende informatiche raggiunge appena il 28-30% del totale, e va peggio nelle startup. Nelle aziende di nuova creazione le donne sono solo il 13,1%. “Tra il 2013 e il 2025 – racconta l’amministratore delegato di Microsoft Italia Carlo Purassanta – la Commissione UE stima la disponibilità di 2,3 milioni di posti di lavoro nelle scienze e nell’ingegneria, eppure noi stessi troviamo grosse difficoltà a reperire risorse femminili con competenze in questi ambiti“.

Con progetti come Nuvola Rosa di Microsoft, o Crescere in Digitale di Google e Unioncamere (rivolto a partecipanti di entrambi i sessi) l’Italia si apre a nuovi mercati e sperimenta nuove opportunità di lavoro per i suoi giovani.

La falsa percezione e i falsi numeri del web

La visione di un web onnipotente è certamente uno strumento di pressione forte nei confronti del mondo dell’informazione, in special modo di quella politica: se non mi dai spazio io ho un canale di comunicazione tutto mio.

Il che in sé sarebbe uno strumento presentabile come “liberatorio” per la politica rispetto a eventuali censure o tagli o limitazioni della partecipazione al dibattito pubblico.

Questo sino a quando si presenta lo strumento per quello che è, e non si comincia a barare o anche a credere alle proprie finzioni, qualitative e quantitative.

Considerare ad esempio il numero dei follower come “voti” o seguito effettivo. Manipolare questo numero con fake e botnet finendo col credere a questa realtà numericamente artefatta.

Considerare come un seguito sociale e politico i like su Facebook o il numero di retweet, anche in presenza di software e tools che amplificano questi dati, o attraverso l’uso di botnet e spider per aumentare il numero di visite e i pagine viste al proprio sito o blog.

Sotto tutti questi punti di vista il web è uno strumento straordinario di finzione non solo di trasparenza ma anche di effettivo peso politico, e cedere ad una visione cyber-utopistica impedisce di vedere e deforma la percezione della realtà, anche politica.

Diventa quindi centrale, soprattutto nell’era digitale e del web 2.0, tornare a parlare di trasparenza nell’informazione politica, di valori come obiettività, imparzialità, neutralità, verità e di declinarne un significato ancora più preciso e necessario rispetto al passato, per cercare di arginare la parte più pericolosa e fuorviante di un’informazione in rete che, apparentemente libera e indipendente, e predicata come luogo in cui ciascuno vale uno ed è sullo stesso piano e paritario rispetto agli altri, rischia di diventare la parte meno trasparente e più manipolata e manipolabile dell’informazione e della comunicazione politica.

Robert Waller è un esperto di comunicazione, direttore di Simplification Centre (società no profit statunitense di consulenze per migliorare la comunicazione). È stato tra i primi a sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio degli account su twitter ed è stato lui a sviluppare parte del sistema StatusPeople, l’applicazione più diffusa per il controllo della qualità dei follower. Inoltre fa parte del un gruppo che ha in qualche modo definito i criteri per la definizione di un follower come fake (fasullo) o inattivo.

Secondo Waller «è importante sapere che quando si comunica lo si fa con persone reali, perché più reale e attivo è un profilo, maggior seguito e condivisione avrà. Il secondo motivo è che c’è un numero crescente di fakers in rete. Le persone acquistano seguaci tentando di costruire in questo modo la propria reputazione e legittimità. “Guardami ho 20.000 seguaci, devo sapere la mia…” stanno essenzialmente cercando di ingannare il sistema ed è importante essere in grado di individuare ed evitarli. Perché in ultima analisi, se sei disposto a mentire su quanti amici hai, non sei una persona molto affidabile».

In genere le reazioni più comuni, quando si «smascherano» i profili con iniezioni massicce di fake, vanno dalla negazione alla denuncia della macchina del fango, alla propaganda di qualche competitor al «me li hanno acquistati a mia insaputa» alla negazione e messa in discussione del criterio di ricerca.

Vale la pena ricordare una sana eccezione, anche questa figlia di come in alcuni Paesi viene percepito e vissuto il concetto di trasparenza e democrazia. È il caso di Louise Mensch, uno dei punti di riferimento dei conservatori inglesi, che nel luglio 2012 il Telegraph ha pubblicamente accusato di aver acquistato 40mila fake usando proprio le applicazioni di Waller.

La Mensch ha ammesso la questione scrivendo un semplice tweet dicendo «ho chiesto a TwitterUk di rimuovere questi spambot» e resettare il profilo ai valori precedenti. Sarebbe un bel gesto di civiltà, e prima ancora di rispetto verso gli utenti reali, se importassimo anche noi questo tipo di risposte e soprattutto di comportamenti. Perché parafrasando Waller «in ultima analisi, se sei disposto a mentire su quanti amici hai, su cosa non sei disposto a mentire? E se sei disposto ad acquistare follower per aumentare la tua popolarità, cosa non sarai disposto ad acquistare?».

Forse anche più patologico il fenomeno se consideriamo la sua estensione al mondo del giornalismo e dell’informazione.

Ma in fin dei conti questa estensione è fisiologica visto che l’informazione – e in modo specifico quella politica – è parte dello stesso sistema e tende ad accreditarsi allo stesso modo, verso lo stesso publico che ha la stessa sensibilità ai numeri ed alle apparenze.

E del resto – anche se noto come fenomeno – riguardando il tema dei fake e dei numeri gonfiati tanto il mondo dell’informazione quanto quello della politica, entrambi questi mondi hanno un interesse diretto e “personale” oltre che “di categoria” alla sua negazione, relegandolo a questione o tecnica o marginale o “non quantificabile con certezza”.

Oggi il tema riguarda il web, ieri riguardava qualsiasi inchiesta o indagine sui dati Auditel (famoso fu il caso di un giorno in cui il segnale di RaiUno era interrotto per due ore in tutta Italia, mentre secondo i dati sostanzialmente il 22% della popolazione televisiva avrebbe comunque guardato uno schermo vuoto!).

Il web sorpassa la tv

Un rapporto pubblicato da eMarketer ritiene che il tempo speso per l’utilizzo dei media digitali tra gli adulti degli Stati Uniti abbia superato il tempo trascorso con la TV in quest’ultimo anno. Una tendenza guidata dalla crescente proliferazione dei dispositivi mobili. Nel 2014, il tempo trascorso su smartphone e tablet negli Stati Uniti passa al 23,2%. Sorprendentemente, il mobile è diventato così popolare, che l’uso di media online classici si riduce costantemente dal 2012.

La somma dei dati mobile/computer tradizionali riesce a superare l’utilizzo della televisione come mezzo informativo, complice anche il calo di radio e carta stampata.

Anche l’impegno pubblicitario e gli investimenti nella pubblicità sul web hanno superato qualsiasi altro media, lo si afferma in un altro rapporto, diffuso da ZenithOptimedia e riportato da TechCrunch, che proietta gli investimenti pubblicitari globali per quest’anno in corso, con previsioni che parlano di una cifra record di spesa sul Web pari a 87 miliardi di dollari.

Quella annunciata sembrerebbe una rivoluzione epocale, soprattutto perchè drogata da commenti entusiastici di guru cyber utopisti.

Nelle analisi tuttavia non vengono considerati alcuni fattori importantissimi.

Parlare di web ha sempre seguito una sintassi per cui “un sito vale un sito”, qualsiasi sito fosse. L’idea che tutti siano uguali in rete è un concetto abbandonato tuttavia da tempo.

Facciamo qualche esempio.

Siamo invasi di offerte per aprire siti gratuiti o quasi. Poi si scopre che per avere un blog degno di questo nome si devono spendere alcune centinaia di euro ogni anno. Ma quello slogan iniziale fa si che si crei e alimenti il mercato del web.

Non parliamo delle offerte “tutto compreso” per un sito di e-commerce. Che dopo che hai rifiutato preventivi onestissimi perchè li consideri alti, ti ritrovi a spendere il triplo facendo peggio e perdendo un sacco di tempo.

Per non parlare di GoogleAdvert che avrebbe dovuto arrichire tutti i titolari di siti inserendo la pubblicità… senza sforzi. Mi chiedo a quanti sono stati chiusi account senza spiegazioni, senza numeri di telefono da chiamare senza aver visto un dollaro. Divenendo anche quello strumento una macchina “mangia soldi” (degli inserzionisti – che se smettono di fare inserzioni vengono penalizzati nei risultati di ricerca) e al servizio di pochi siti con grandissimo traffico, che spesso intensificano investendo i guadagni da Google su Google stesso!

In realtà il web venduto come “alla portata di tutti” è una rete globale sempre più in mano a pochissimi player sia delle infrastrutture (Google, Veracom, Amazon) sia delle piattaforme (Apple, Microsoft, Facebook) che dei contenuti.

Si perchè questi sono i tre piani della rete: infrastruttura attraverso cui i dati viaggiano, piattaforme su cui vengono veicolati e grandi contenitori e produttori di contenuti.

Le statistiche che dicono che nel web verranno investiti oltre 90 miliardi di dollari nel 2015 non dicono che i 2/3 di quella cifra vanno in meno di 400 portali intenet. In modo diretto o indiretto. E quelle statistiche non dicono nemmeno quanta parte di pubblicità in calo su una televisione o su un giornale in realtà vanno sui relativi siti di informazione online di quella stessa tv e di quello stesso giornale.

Non sono cose da ABS o CNN. Basta leggere i dati di Repubblica.

Dallo SPID alla Carta dei Diritti alla Riforma della PA – la web dummies revolution

Si chiama SPID ed è l’acronimo di “Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale”.

È sostanzialmente una creatura immaginata dall’AGID – l’agenzia per l’Italia digitale, delle cui vicende abbiamo abbondantemente parlato – che lo inserisce sul suo sito tra le “architetture e infrastrutture” digitali del paese.

Attraverso questa che sostanzialmente è e resta una “password personale unica” si avrà accesso ai servizi online della P.A, dal fisco alla sanità alla previdenza… lo spiega in una sintesi chiara un’articolo de La Stampa.

I servizi a cui si può accedere sono quelli pubblici: dal pagamento della tasi al bollo auto, passando per la mensa della scuola. Anche le prestazioni sanitarie o il fascicolo dell’Inps sono gestibili via web, tramite pc, tablet o smartphone.

La Pubblica Amministrazione ha “un obbligo” a fornire servizi online, il che significa che farà anche economicamente da apripista, mentre i privati (per i quali la scelta resta facoltativa) si apre una fase di attesa e valutazione, anche delle implicazioni giuridiche reali, e non solo quelle teoriche.

Il Garante Privacy come sempre ci ha regalato preziose perle di “inquadramento giuridico” tipico italiano: l’ottocento applicato al web. Qualcosa che trovate liberamente consultabile qui.

In Brasile ci provò Lula a fare una cosa simile, e pur con mille cautele in più il progetto si scontrò con le oltre 100mila identità digitali “sottratte” o compromesse… Da noi la cultura digitale è decisamente meno diffusa e in più c’è una straordinaria tendenza alla creazione di veri e propri digital guru che solitamente appartengono a due categorie: divulgatori puri o (generalmente ex) imprenditori del settore tlc.

Entrambi sostanzialmente cyber-utopisti per i quali il web ci salverà e rivoluzionerà la vita.

Un pensiero che non è del tutto sbagliato, ma che va preso con le molle, delicatezza, molta cura, e attenzione ad ogni rischio connesso: una soglia di prudenza che dovrebbe alzarsi quanto più il dato del cittadino diventa sensibile, delicato, “privato” e manipolabile.

Ma nella retorica del nostro tempo, se parli di questi rischi sei un retrogrado, remi contro il futuro, ti opponi al cambiamento.

Io pongo solo alcune domande: cambia davvero molto per il cittadino se ha id e password differenti per l’accesso a banche dati differenti? Cosa cambia se i dati delle sue dichiarazioni dei redditi non “stanno nello stesso luogo” ed hanno le stesse credenziali di accesso delle sue analisi cliniche o delle tasse da pagare?

Eppure i rischi sono ben maggiori di questi presunti e non meglio identificati vantaggi. Se mi frodano una password al massimo hanno accesso a quei dati specifici: in questo modo invece hanno accesso “a tutto”.

Più banche dati separate sono più difficili da violare, mentre una sola “è più appetibile”. È la vecchia regola della “cassaforte con mille lire dentro”, regola aurea che spesso scordiamo: se ti costa più di mille lire violare la cassaforte non la violerai, mettere in una stessa cassaforte tutto la rende un obiettivo più interessante.

Non è chiaro, e francamente non è nemmeno definibile a priori, quanto costerà “rendere omogenee” le piattaforme, i dati, le funzioni di accesso, tra banche dati assolutamente eterogenee tra loro, ed unificarne le security. E questo sempre a fronte di un non meglio chiarito beneficio.

Infine ci sarebbe la questione della “sicurezza del gestore”. Da domani basterà un tecnico “infedele” per entrare in un’unica banca dati e avere accesso a qualsiasi informazione di un cittadino. Il che, indipendentemente dalla questione concreta, è in sé un rischio che nessuno dovrebbe anche solo voler correre.

Questa, tra le varie “rivoluzioni digitali” del nostro paese, è forse la meno incisiva ma certamente la più delicata e tendenzialmente pericolosa per i cittadini. Ma passa nella mancanza di attenzione generale, colpevolmente anche di molti tecnici del settore: una mancanza di attenzione coerente con il livello di cultura digitale del paese.

Ricordiamo tutti il processo telematico. Il 24 luglio il Corriere delle Comunicazioni torna sul tema, nella sua “realizzazione concreta” e sui molti problemi Enrico Consolandi, magistrato responsabile informatico del Tribunale di Milano, afferma “Il problema è a monte. Si spinge verso il processo civile telematico e al contempo non si dotano i tribunale delle infrastrutture e del personale necessario per una buona organizzazione”. “Adesso i magistrati hanno problemi a leggere su schermo tutto il procedimento; anche perché i software al momento sono limitati: per esempio non sono aggiornati per consentire la condivisione degli atti di un processo fallimentare. Ed è un problema quando il giudizio è collegiale”, Per di più “non sempre riusciamo ad accedere agli atti perché la firma digitale è scaduta e per aggiornarla la burocrazia richiede settimane”. “Servirebbero più fondi da investire nei software, ma dal 2011 al 2014 ce li hanno tagliati da 110 milioni a 75. E urgono le assunzioni di informatici”.

È il paese delle dichiarazioni di principio altisonanti, che si scontrano con la dura ignoranza di cosa sia la rete che spesso viene “normata”.

Ultima in ordine cronologico è la cd. “Dichiarazione dei diritti in Internet“.

Per una disamina articolo per articolo vi suggerisco il post di Francesco Lanza, come sempre puntuale nell’evidenziare “la concretezza” del web .

Partiamo da alcune considerazioni. Internet è globale, che senso ha una dichiarazione di diritti nazionale?

L’80% dei servizi internet cui accediamo mediamente non solo sono extra-nazionali, ma finanche extraeuropei: in caso un operatore “violasse” uno di questi diritti (mettendoci in condizione ad esempio di non poter accedere a funzioni e informazioni nei modi idilliaci indicati) a chi dovremmo rivolgerci? Con quale giurisdizione e potere sanzionatorio/coercitivo?

Perché qualcuno – che l’ha paragonata alla Carta dei Diritti dell’Uomo – dimentica con straordinaria facilità che quella carta è 1. riconosciuta dai paesi dell’Onu, 2. è sovranazionale 3. è recepita dagli ordinamenti nazionali che se ne fanno carico attuativo, giudiziario, coercitivo, sanzionatorio, 4. ha una sua corte superiore che ha facoltà di condanna in caso di violazione…

Stefano Rodotà, la mente scientifica di questa iniziativa, ha sottolineato in conferenza stampa come questa Dichiarazione sia una Carta dal valore politico e non giuridico. Quindi? Di che parliamo? Non possiamo farla valere nemmeno nei confronti del nostro stesso Stato in caso lui per primo fosse inadempiente!

C’è poi un articolo che davvero merita attenzione, l’articolo 3, che afferma il principio della neutralità della rete – specificando sia fissa che mobile. E allora il legislatore se ne faccia carico e nazionalizzi l’infrastruttura TLC. Perché, se a qualcuno non è chiaro, l’unico modo per rendere la rete “neutrale” è la sua gestione e proprietà “pubblica”. Il resto, sono tecnicismi atti solo a ratificare lo status quo, e peggio a creare scappatoie per gli operatori “più potenti”.

Io non vorrei apparire né gufo, né uno che rema contro, men che meno uno che “non vuol bene all’Italia”.

Semmai chiedere “un’idea chiara e complessiva” prima di fare iniziative spaiate e sguaiate.

Porsi il problema di quali siano i rischi ogni qual volta “mettiamo insieme” i dati dei cittadini. Porsi il problema “del senso” oltre che della “direzione” della digitalizzazione del Paese… forse, tutto questo, sarebbe meno da guru-appeal e più da strategia di governo. E forse, dico forse, ci costerebbe anche molto ma molto meno.

P.s.

Il 30 luglio un’Unità decisamente succube del cyber-utopismo titolava in prima pagina “Arriva la banda! Ed è larga” sostenendo che nel 2020 saremo il paese più digitalizzato al mondo [non tanto per intervento pubblico diretto e strategico ma grazie al fatto che Enel ha finalmente deciso di mettere a reddito la nostra rete elettrica]. Il che comprensibilmente non vuol dire nulla. Il web è un’infrastruttura se non ci si mettono dentro i servizi e i contenuti, appunto fatti bene, può addirittura essere pericolosa. Nel frattempo però secondo una fonte che non può certo essere tacciata di essere vicina alla “minoranza PD” – ovvero il World Economic Forum – siamo al 58 posto, in una classifica di 148 paesi.

Per essere chiari, dopo di noi Slovacchia, Georgia, Mongolia, Colombia, Indonesia, Armenia, Seychelles, Thailandia, Bosnia Herzegovina, ma ci battono spesso a mani basse Slovenia, Cypro, Kazakhstan, Oman, Puerto Rico, Panama, Giordania, Mauritius, Azerbaijan, Turchia, Montenegro, Costa Rica, Polonia, Barbados, Uruguay e Macedonia.