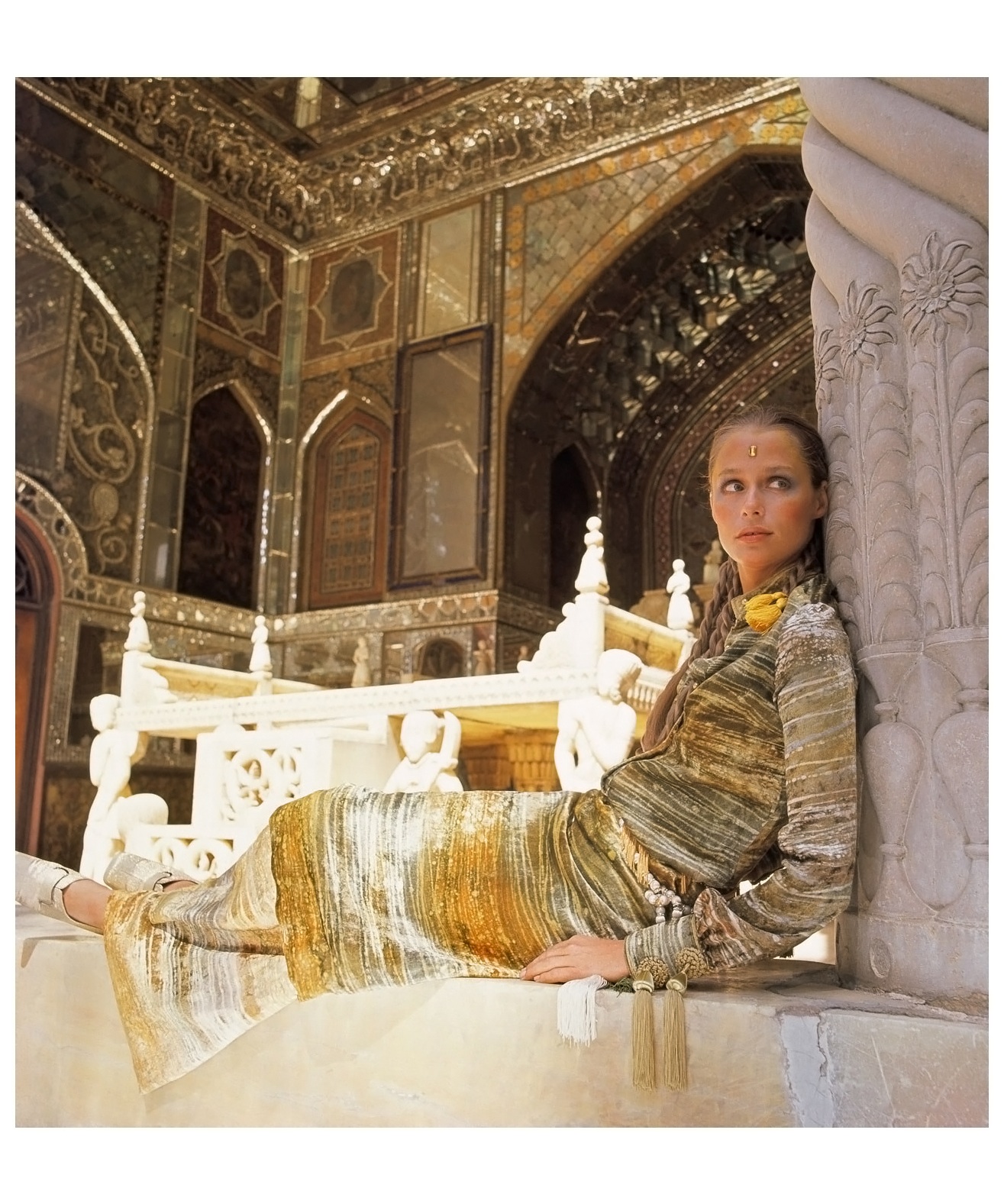

Dimenticatevi modelle dai fisici statuari svestite e in pose ammiccanti, come anche effetti speciali e location esclusive: il Calendario Pirelli 2016 segna una nuova era dell’estetica contemporanea, che punta tutto sul carisma di 13 donne straordinarie.

Atmosfere intimiste negli scatti di Annie Leibovitz, firma della 43°edizione del mitico “The Cal”, presentato oggi a Londra. Non nuova a prestare il suo occhio e il suo obiettivo al calendario patinato per eccellenza, la Leibovitz aveva già firmato l’edizione del 2000: anche in quel caso non aveva deluso le aspettative, presentando un lavoro originale e improntato sull’avanguardia artistica. Protagoniste di quell’edizione furono le danzatrici del corpo di ballo del coreografo Mark Morris. Unica modella d’eccezione era la burrosa Laetitia Casta.

L’edizione 2016 del Pirelli, i cui scatti sono stati realizzati lo scorso luglio a New York, vede protagonista indiscussa la personalità, spesso grande incognita in un mondo improntato all’immagine. Le modelle selezionate per l’occasione non sono più top model patinate ma donne che hanno puntato più sulla propria intelligenza che sul fisico, segnando traguardi d’eccellenza nel mondo del lavoro. Una sfida contro i canoni vigenti propinatici quotidianamente dalla pubblicità e dai media, che lascia auspicare l’avvento di un’epoca in cui la bellezza torni ad essere specchio della personalità individuale. Saturi di una perfezione irraggiungibile e spesso plastificata, i nuovi esteti preferiscono rifugiarsi nei porti più sicuri del carisma: o ce l’hai o non ce l’hai, quel quid che rende unici ed affascinanti travalica i canoni imposti dalla società odierna. Bando a ogni concezione del bello che imponga il raggiungimento di determinati standard, “The Cal” 2016 sdogana la bellezza naturale, senza limiti di taglia o anagrafici.

- Patti Smith

- Yao Chen

- La blogger Tavi Gevinson

- L’attrice comica Amy Schumer

- Serena Williams

- Ava DuVernay

- Shirin Neshat

- Kathleen Kennedy

- Mellody Hobson

- Fran Lebowitz

- Agnes Gund con la nipote Sadie

- Yoko Ono

- Serena Williams

- Scatto dal backstage

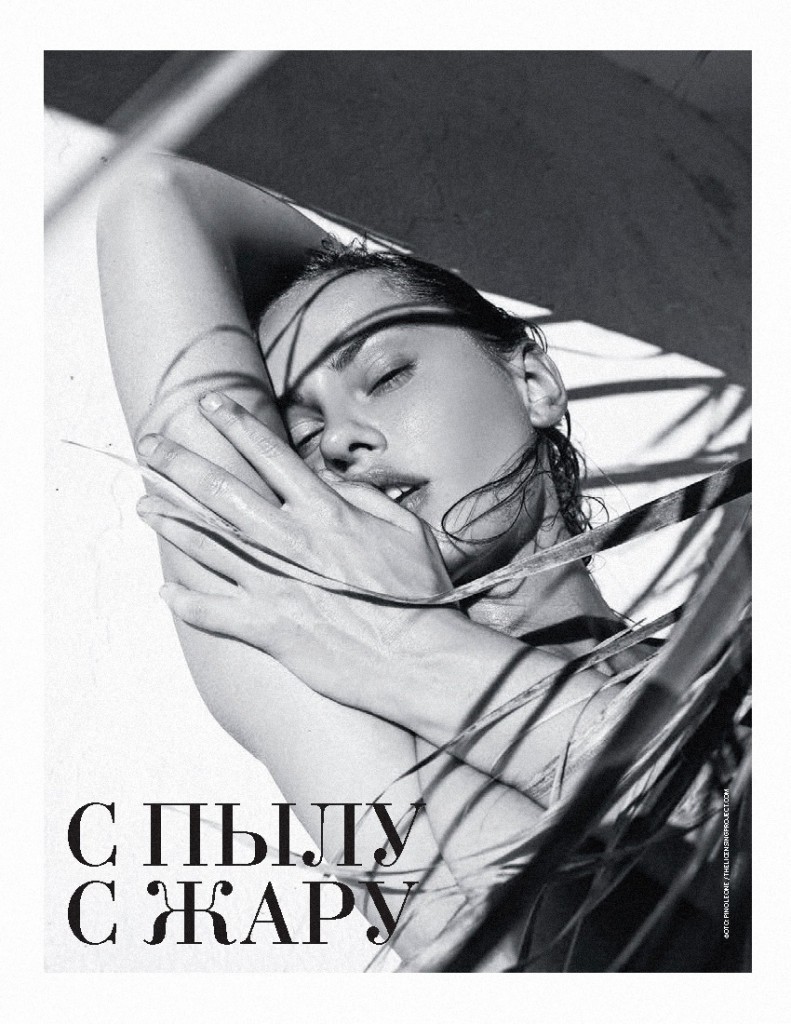

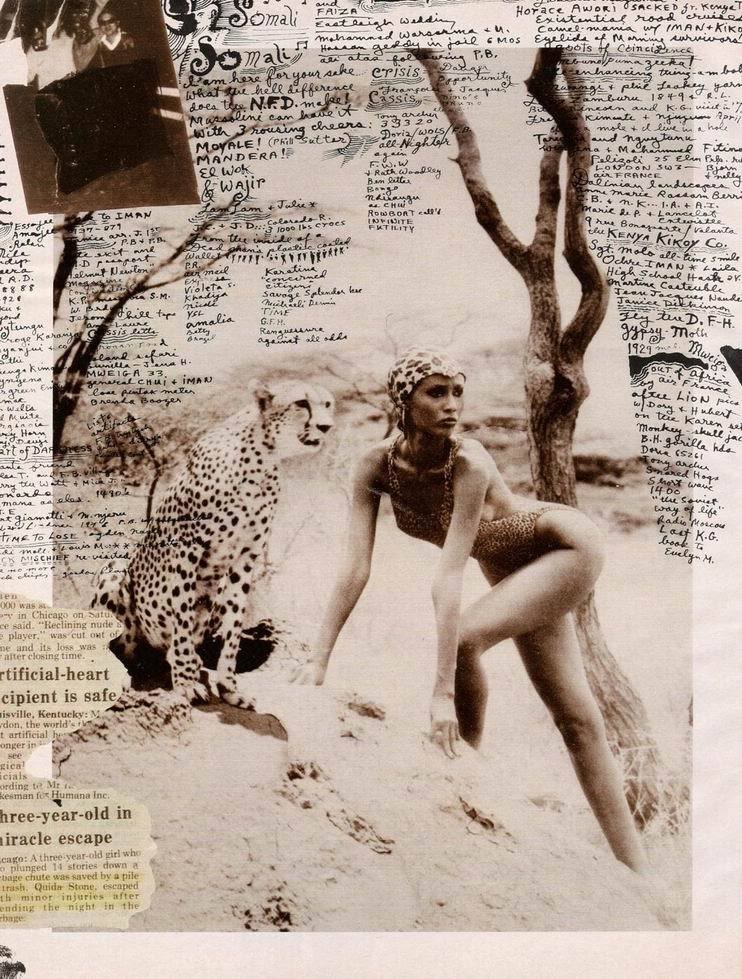

- Natalia Vpdianova

- Ancora la top model russa

- Natalia Vodianova dietro le quinte del calendario

Posano così in un raffinato bianco e nero nomi che non hanno certo bisogno di presentazioni, a partire da Patti Smith, 68 anni, guru della musica New Wave e protagonista indiscussa, sempre fieramente controcorrente, degli anni Settanta; Yoko Ono, oggi 82enne, storica compagna e musa del genio John Lennon; Kathleen Kennedy, 62 anni, produttrice americana nonché socia di Steven Spielberg, Agnes Gund, 77 anni, collezionista d’arte e presidente del MOMA di New York, ritratta insieme alla nipote Sadie in scatti pregni di amore. Posa come una dea Serena Williams: la 33enne regina del tennis viene ritratta come un Atlantide in gonnella, in scatti di rara poesia che esaltano ogni fibra dei muscoli del suo fisico tonico. Posa in déshabillé, indossando solo la consueta ironia e una grande classe, l’attrice comica Amy Schumer: la sua bellezza curvy diviene emblema della nuova bellezza alla base del Pirelli 2016.

Le foto di Annie Leibovitz non smettono di emozionare: la fotografa statunitense riesce a raffigurare l’anima del soggetto che si trova davanti. Il risultato è sorprendente: scatti che trasmettono intatta la forza e il carisma di ognuna delle protagoniste del calendario. Tra queste anche Fran Lebowitz, 64 anni, paladina dei diritti dei fumatori; l’attrice Yao Chen, prima ambasciatrice cinese dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); la 43enne Ava DuVernay, regista del film candidato agli Oscar del 2015 “Selma-La strada per la libertà”; Mellody Hobson, presidente di Ariel Investments, impegnata in progetti filantropici nella città di Chicago; l’artista iraniana Shirin Neshat e, infine, la diciannovenne Tavi Gevinson, blogger di Style Rookie, secondo Forbes una delle trenta donne under 30 più importanti del mondo dei media.

A rappresentare il mondo della moda la bellissima Natalia Vodianova. Oggi tra le top model più pagate al mondo, la splendida russa, classe 1982, ha un passato da vera Cenerentola del fashion biz: scoperta ancora adolescente mentre vendeva frutta al mercato di Gorkij, grazie alla sua bellezza è riuscita a costruirsi un impero. Rimasta umile e spontanea nonostante il successo che l’ha travolta, la modella è oggi ambasciatrice dell’organizzazione filantropica Naked Heart Russia, da lei fondata.

Inoltre è stato presentato oggi anche il sito web del Calendario Pirelli: www.pirellicalendar.com.

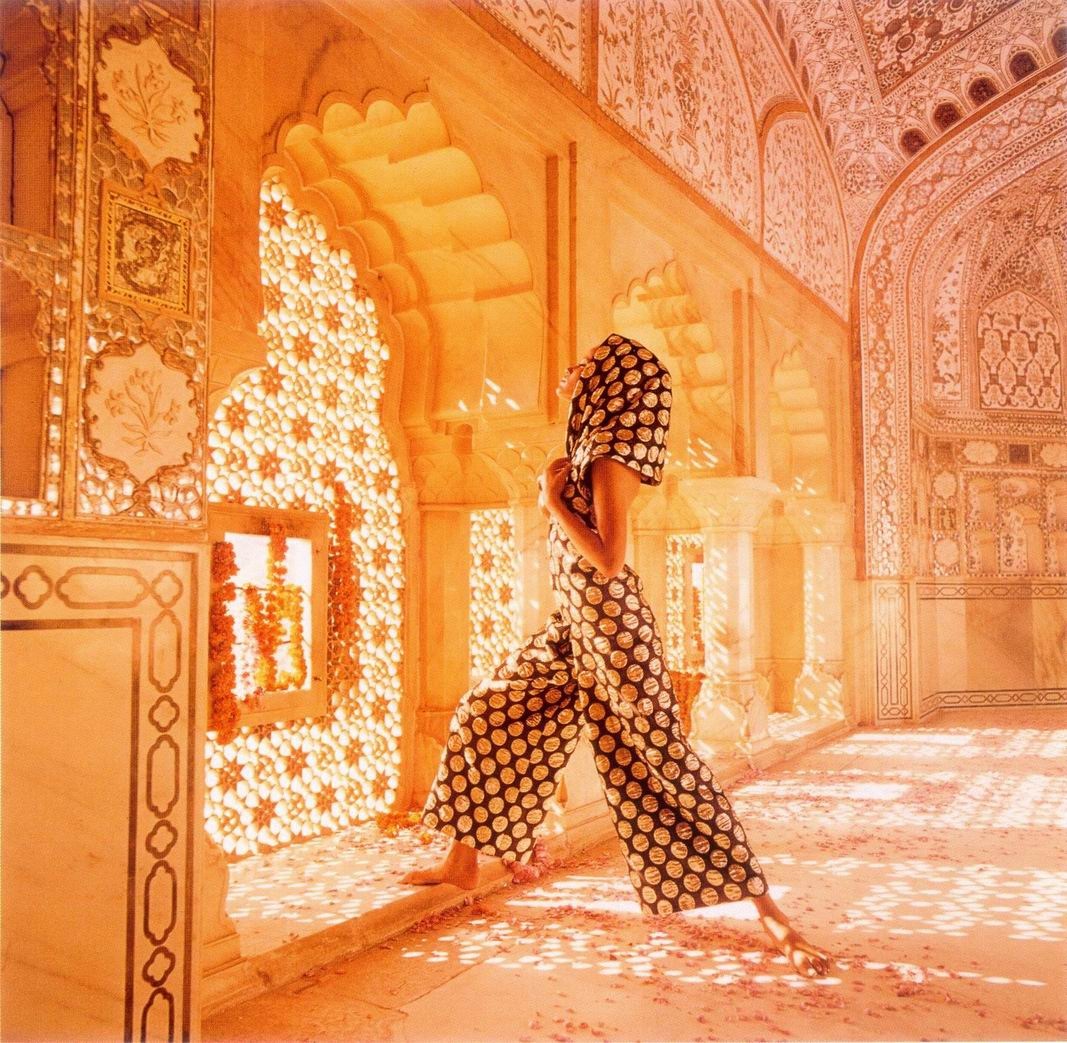

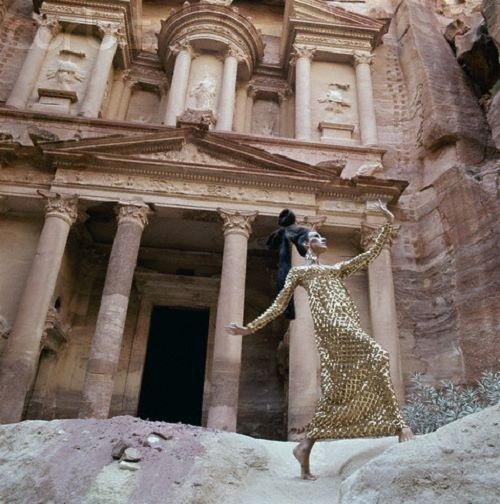

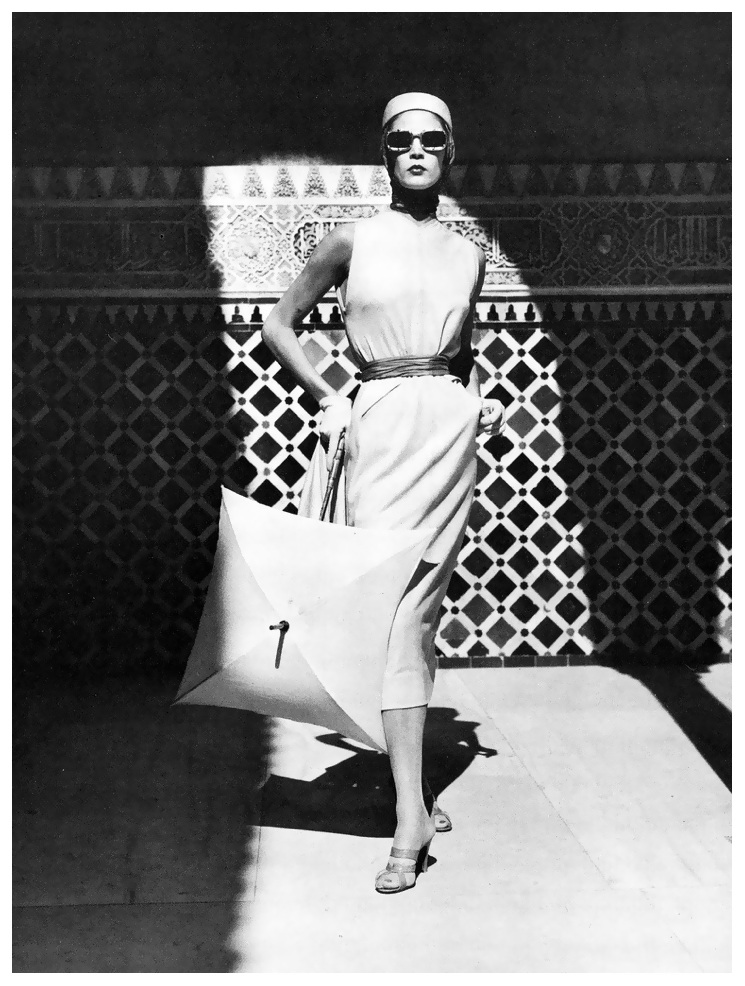

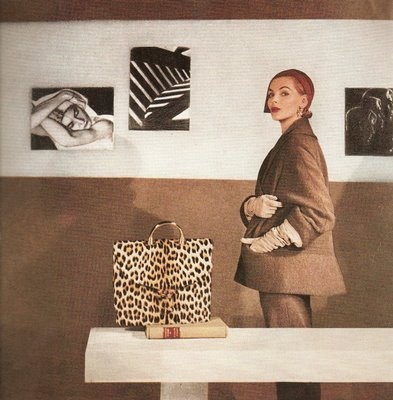

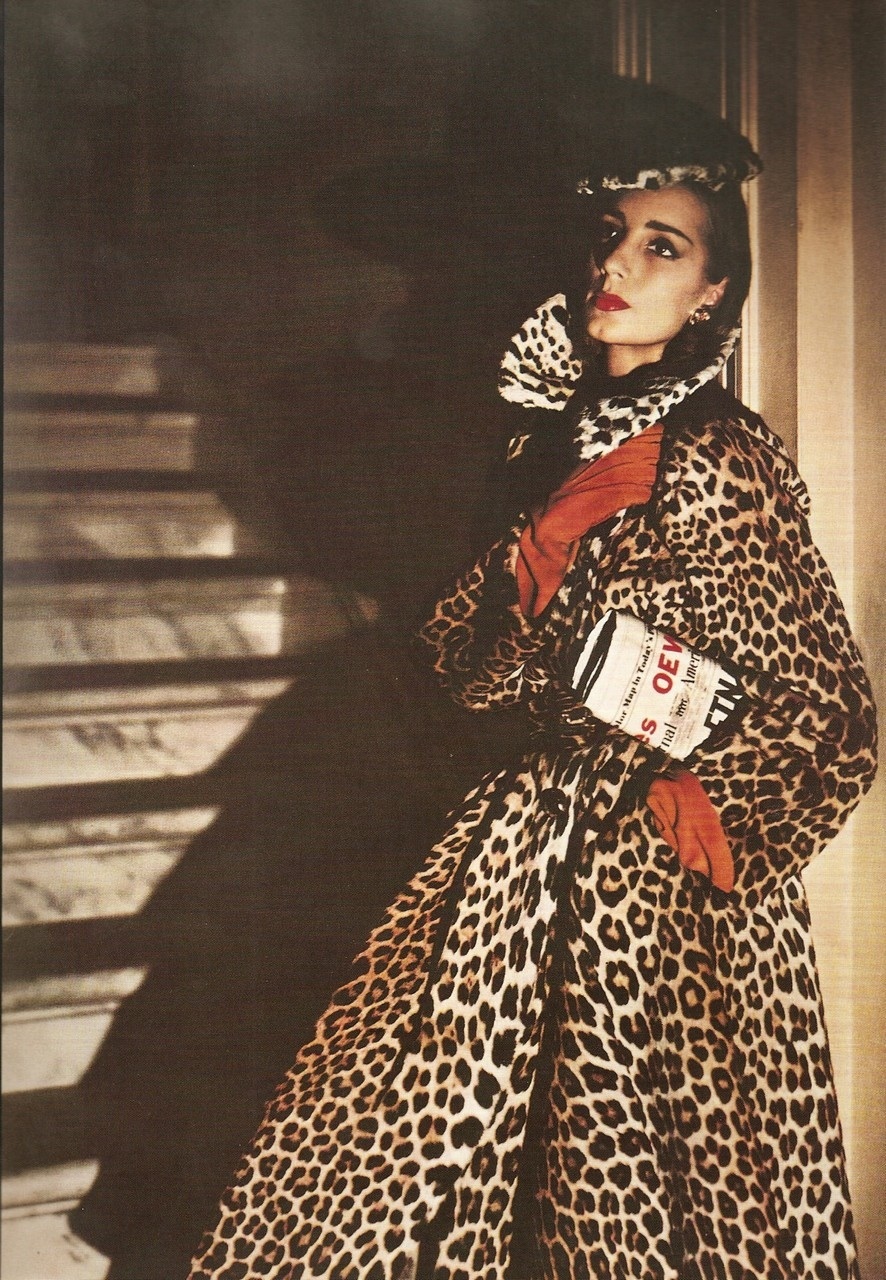

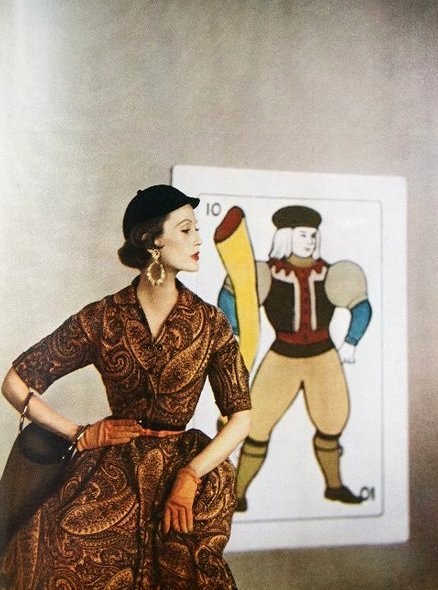

Al suo interno gli appassionati del mitico calendario troveranno chicche in esclusiva, come le foto del backstage dell’ultima edizione, insieme a scatti inediti e materiale d’archivio, per ripercorrere le tappe di quello che, oltre ad un manifesto di pura estetica, è stato anche testimone privilegiato della storia del costume di oltre mezzo secolo, dal 1963 ad oggi.

Niente nudi integrali nel Pirelli 2016: precisa scelta stilistica che rispetta la tradizione già inaugurata dalle edizioni 2002, 2008 e 2013. La donna del 2016 raffigurata dal Calendario più famoso al mondo è una donna vera e genuina, forte della sua unicità sia a livello estetico che a livello professionale: per un neo femminismo.

Potrebbe interessarti anche:

Chanel Métiers d’Art a Roma